“墨甲”机器人乐队演奏乐曲。供图:清华大学

系国内首支具有中国文化特色的机器人表演团体

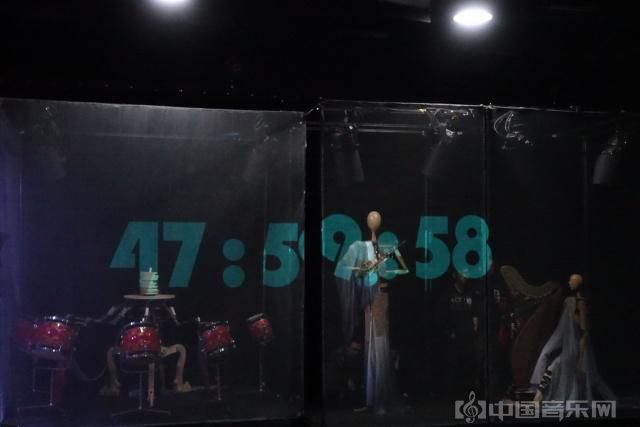

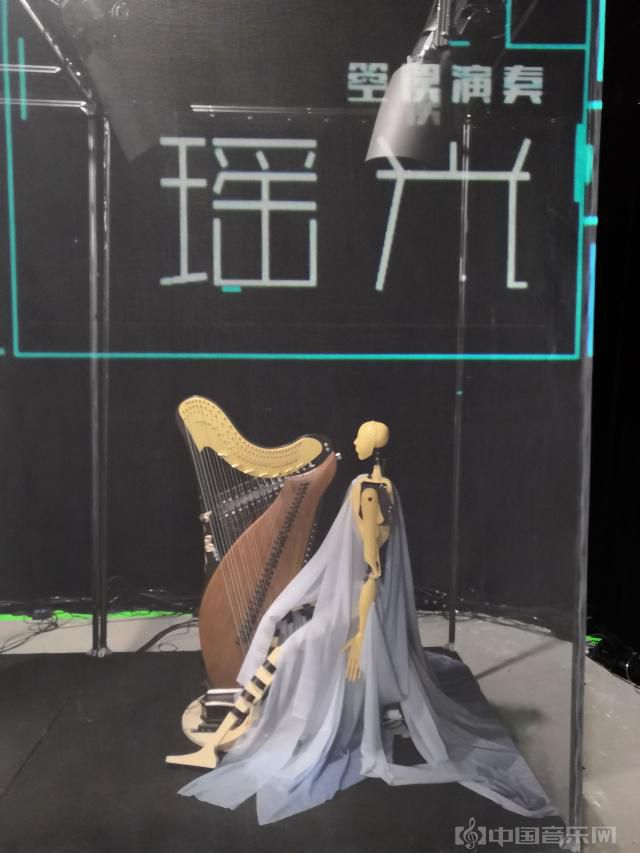

这场演出的主角是三位各具特色的机器人乐手。它们分别是竹笛机器人“玉衡”,箜篌机器人“瑶光”和排鼓机器人“开阳”。三位机器人乐手的名字来源于北斗七星中的三颗星。

这三位“乐手”组成的“墨甲”机器人乐队,名字也大有讲究,取自诸子百家的墨家,源于墨家是古代崇尚工程技术的重要流派。

据介绍,这是国内第一支具有中国文化特色的机器人表演团体。

机器人可四“手”击鼓、不换气吹笛

项目首席科学家、清华大学美术学院副教授米海鹏告诉新京报记者,竹笛、箜篌、排鼓这三个乐器的选择是该项目立项之初最先考虑的,为了实现演奏这一目标,项目组咨询了很多音乐专家,出于音乐编排的考虑选择了这三个乐器。“三个‘乐手’的组合,需在音乐编曲上有一个整体的线条和主旋律,还要有雄厚的主体调,伴奏的节奏点也很重要,因此选出了这样的组合。”

机器人演奏与人类演奏不同,对音乐的处理在一些方面具有优势。“比如竹笛的演奏,有大量的、快速的跳跃,对人来讲需要换气,但机器不用,可以实现连续的、跳跃的长音。”米海鹏说。

中国传统排鼓一组五台,人类用两只手演奏。而“开阳”的设计有四个机器手臂,同时在四个不同音高的鼓上演奏,可以超越人类的演奏水平。

箜篌机器人“瑶光”在台上的拨弦动作极为巧妙,米海鹏告诉记者,想让机器演奏用“手”拨弦其实特别有难度,人类演奏箜篌时是左右两只手都拨弦,目前“瑶光”还不能做到这种地步,现场的演奏是一个有模拟拨弦动作的机器人和一个自动拨弦的箜篌来完成的。

米海鹏表示,此次演出的音乐都是原创曲目,是专门为这三个机器人设计的。音乐家编写曲子的时候,会充分考虑机器乐手的特点。

并且,据他透露,乐队的定位是拥有自己专属的音乐风格和人物性格,未来希望能出版属于“墨甲”的音乐专辑。

最大困难是克服演奏“没有人味”

谈及研究最大的难点,米海鹏直言,是让机器人展现出人类演奏乐器的韵味。“中国传统乐器演奏讲究有韵味,比如吹笛子,人通过口、舌、气息的控制来演奏,有很多声音技巧,让机器人表现就很困难。”

一开始最先攻克的竹笛机器人,也成为后来最难表现“人味”的。

他表示,光让笛子响是不够的,还要表现出音乐的韵味,这就需要气息强弱的变化。机器虽然可以吹得很准,但吹出来比较平,没有人味。

目前,团队对竹笛机器人“玉衡”进行了大量调试,调整每个音高需吹气的气量,并且每次换笛膜,都会重新校准,调整每个音准下需要把握的气流。

机器人乐手。供图:清华大学

请来雕塑家打造柔美机器乐手

除了花大功夫调试机器人的演奏技巧,机器人的外在造型也需细细打磨。

米海鹏说,三位机器乐手的造型是专门请雕塑家来设计的,因此三个机器乐手的身高比例和体型都赏心悦目。

为了达到美观,团队花了不少心思。“一只手上至少有5个电机,分别控制5个指头,但5个电机放在手腕上,就会显得臃肿。为了让手腕纤细,就要把电机、电线等藏起来。”他表示,“既要从结构、审美出发,还要控制执行器件怎么走线、怎么运行,这是一项很复杂的工艺。”

现场:机器人出小故障 师生现场“做手术”

墨甲机器人乐队由清华大学美术学院、清华大学未来实验室,以及希格斯木甲文化(北京)有限公司联合打造。主创团队组建于2018年9月,主要由清华大学师生,以及毕业生创业团队组成。团队中有机器人控制与交互领域专家、雕塑艺术家、新媒体艺术家、音乐家等,是一个横跨多个不同学科的创新团队。

舞台剧现场,箜篌机器人“瑶光”和排鼓机器人“开阳”出了点小状况。

在表达了对观众的歉意后,团队成员现场给机器乐手做起了“手术”。成员们有的拿着电脑调试程序,有的排查通信问题。“瑶光”的左手在中途不能做拨弦动作了,成员直接拿来电钻修理。

最后,“瑶光”恢复正常,但“开阳”因为连线通信的问题没能修好。

现场调试的场面,也是成员们的工作常态。半年的时间内,主创团队已经攻克了许多技术难题,完成了从一张白纸到一台机器人舞台音乐剧的技术研发和艺术创作工作。

新京报记者 王俊 编辑 白爽 校对 李世辉

清华打造的全球首支中国风机器人乐队上午首演,现场来了!

北京日报

当时尚的机器人,遇上中国风古乐,会碰撞出怎样的火花?4月27日,在108周年校庆之际,清华大学打造的全球首支中国风机器人乐队对外亮相,它的名字叫“墨甲”,含三位机器人乐手,排鼓“开阳”、竹笛“玉衡”和箜篌“瑶光”。今天上午,衣袂飘飘的三位机器人带来首演,在清华园演奏舞台音乐剧《墨甲幻音》。

“墨甲”乐队含3位乐手

早在三千多年前,《列子汤问》就曾记载了一个关于歌舞人偶的科学幻想寓言“偃师献技”:一位善于制造能歌善舞的人偶的工匠偃师,为周王献上了他制作的人偶。“领其颅,则歌合律;捧其手,则舞应节。千变万化,惟意所适。”对于机器人载歌载舞的憧憬,古已有之。

如今,世界多个国家争相探索机器人制造,将本国文化艺术与科技结合,带动了表演机器人市场的蓬勃发展。然而绝大部分机器人乐队仅仅停留在娱乐层面,外形设计仍然停留在工业化的背景中,对于科技哲学、文化传承和人机交互方面的思考比较粗浅。

与此同时,国内也进行了种种机器人相关项目的尝试,不过,当前中国的表演机器人仍然存在产品同质化、表演乏味、中国文化内涵缺失等问题。并且,这些表演机器人往往演奏的是西洋乐器,走交响或摇滚风格。

在墨甲机器人乐队之前,还没有代表中国风的表演机器人。

本次亮相的“墨甲”,含三款负责不同乐器的机器人,这是因为单台或多个机器人组合拥有丰富的肢体动作和民族音乐演奏能力,可通过多种交互方式实现与观众的现场互动,与表演者的协作演出。

其中,排鼓“开阳”为打击乐器类,掌控节奏,竹笛“玉衡”为吹奏乐器类,负责主旋律,箜篌“瑶光”为弹拨乐器类,承担和声功能。三位机器人乐手的名字则是来源于北斗七星中的三颗星。

首演乐曲均为定制音乐

今天一早,首次亮相的机器人乐队特地带来舞台音乐剧《墨甲幻音》。

演出中,三位乐手各有特色,箜篌机器人“瑶光”悠扬美妙的乐声令人神往,竹笛机器人“玉衡”以清雅的笛声传递着如诗的中国山水和悠悠的古韵情怀,排鼓机器人“开阳”展现了中国人的豪迈气魄和大国风范。

这些机器人分别采用了吹奏、拨弦、打击三种截然不同的演奏技法。机器人演奏的乐曲全部是原创音乐,也都是由作曲家根据机器人演奏的特点为乐队量身打造的。

“机器人有很多可能性,能够完成很多以前我们难以想象的事情。” 项目总负责人、清华大学美术学院副教授米海鹏表示,在本场演出中,团队希望让观众真正欣赏音乐和情感,不止于机器人技术本身,而是在造型、音乐、表演艺术和文化表现等方面共情,探讨“什么样的艺术传达可以真正打动人”。

清华师生历时半年研制

墨甲机器人乐队的“墨甲”取自诸子百家的墨家,源于墨家是古代崇尚工程技术的重要流派。乐队由清华大学美术学院、清华大学未来实验室,以及希格斯木甲文化(北京)有限公司联合打造的,主创团队组建于2018年9月,主要由清华大学师生,以及毕业生创业团队组成。

团队中有机器人控制与交互领域专家,雕塑艺术家,新媒体艺术家,音乐家等,是一个横跨多个不同学科的创新团队。在短短半年的时间内,主创团队攻克了许多技术难题,完成了从一张白纸到一台精美的机器人舞台音乐剧的技术研发和艺术创作工作。

未来,这三位有温度的机器人乐手还可能会走出国门,用科技传递中国文化,用音乐讲述中国故事。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528