音诗画卷中的时代回响——评大型曲艺音诗画《伊莎白》的艺术创新与精神传承

2025-09-18 17:42:37 发表 | 来源:中国音乐网

音诗画卷中的时代回响

——评大型曲艺音诗画《伊莎白》的艺术创新与精神传承

李增瑞

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点上,一部名为《伊莎白》的大型曲艺音诗画作品,于2025年9月16日晚在北京二七剧场隆重上演。这部由著名表演艺术家黄宏总导演总编剧、著名曲艺表演艺术家全维润总撰稿的作品,以其独特的艺术形式、宏大的叙事格局和深厚的情感内涵,打破了传统曲艺的窠臼,完成了一次成功的“破圈”探索。它不仅是向一位伟大的国际友人致敬,更是中国曲艺艺术在新时代寻求突破与创新的一次大胆尝试。

01于宏大叙事中见人性温度的立意

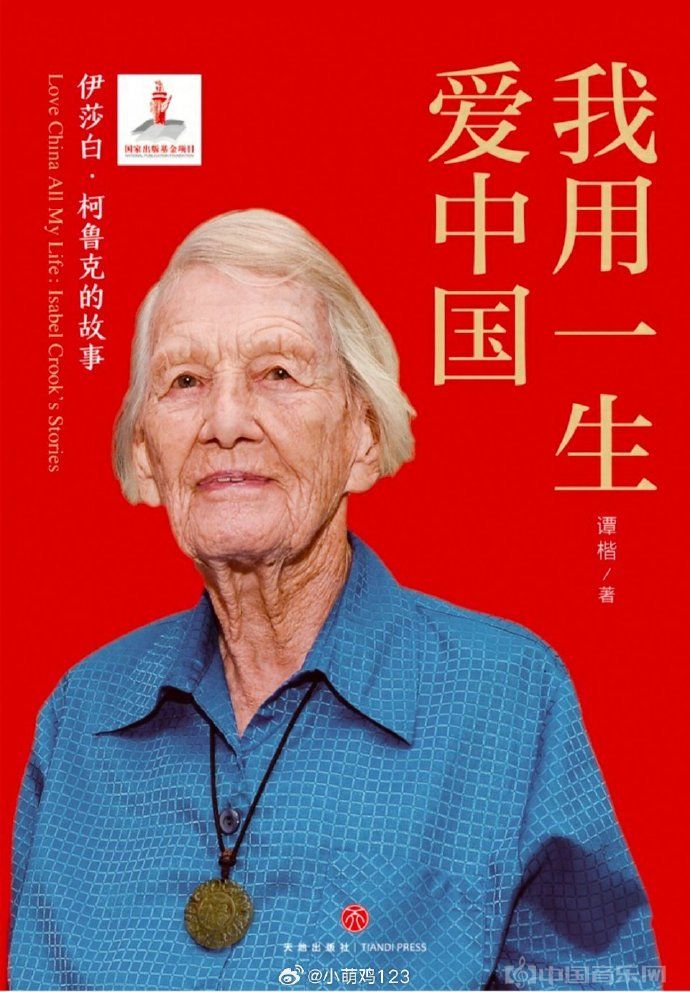

《伊莎白》的首要成功之处,在于其主题的提炼与立意的升华。作品的主角伊莎白·柯鲁克,是一位跨越了中国百年近代史的传奇人物。她生于中国,成长于中国,既是新中国英语教育的拓荒者,也是2019年中国“友谊勋章”的获得者。她具有多重身份:加拿大人、教育家、人类学家、国际共产主义战士。如何将这样一位伟大人物的一生浓缩于舞台,是对大型曲艺音诗画《伊莎白》主创团队的巨大考验。

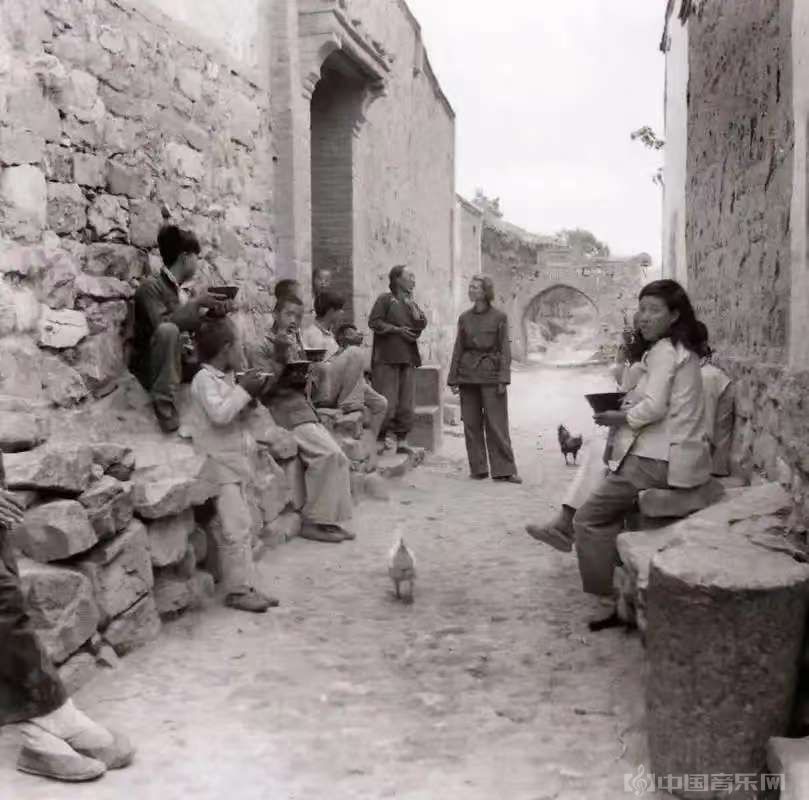

《伊莎白》摒弃了“编年史”或“流水账”式的平铺直叙,独辟蹊径地选取了“高度、长度、深度、温度”四个维度来塑造这个人物。这一定位精准而深刻。其高度是,颂扬伊莎白崇高的国际主义精神和为人类和平与发展所作出的杰出贡献;其长度是,展现伊莎白跨越一个多世纪的生命历程,与中国百年巨变同频共振;其深度是,挖掘伊莎白对中国深沉、真挚且矢志不渝的热爱与奉献;其温度是,聚焦伊莎白作为女儿、妻子、母亲、教师身份的平凡而真实的情感世界。这种多维度的塑造方式,使得伊莎白的形象避免了沦为符号化的“伟人”,而是变得有血有肉、可亲可敬。作品通过《生在中国》《爱在中国》《心在中国》《留在中国》四幕结构,清晰地勾勒出她从与中国结缘,到深爱这片土地,最终将身心全然奉献于此的生命轨迹。她是中国革命和建设的“亲历者、见证者、记录者、参与者”,这部剧成功地将这份厚重的历史,转化为可感的艺术形象,让观众在宏大的时代背景下,触摸到了一颗炽热而真诚的心灵。

02传统曲艺的现代化“联合作战”

《伊莎白》最引人瞩目的,是其对曲艺表演形式的革命性创新。曲艺艺术向来以“单打独斗的个体经营”见长,擅长表现“家长里短,房前屋后的小故事小情趣”。而《伊莎白》则进行了一场“大兵团的联合作战”,将曲艺推向了一个前所未有的宏大舞台。

首先是多曲种的融合交响。作品巧妙地选用了伊莎白生活工作过的四川、重庆、上海、武汉、河北、北京等地的曲艺形式。使我们欣赏到了四川扬琴的清丽、四川金钱板的铿锵、苏州评弹的温婉、湖北大鼓的豪迈、陕北说书的苍劲、京韵大鼓的激越、单弦的俏皮以及快板书的明快……这些各具地域特色的曲种,如同拼图一般,共同拼凑出伊莎白丰富的人生图画。每一种曲艺形式都服务于其所在篇章的地域和情感基调,不仅展示了中国曲艺的博大精深,更用最“接地气”的乡音,讲述了一位国际友人曾在当地工作与生活的故事,形成了奇妙的艺术吸引效果。

其次是交响乐与曲艺的共融。中国电影乐团在著名指挥家范焘的执棒下,为作品注入了磅礴的“国际范儿”音乐气质。交响乐的加入,极大地弥补了传统曲艺伴奏在表现宏大场面和复杂情感时的单一性。它不再是简单的伴奏,而是与曲艺音乐对话、共鸣、共融的另一主角。恢弘的交响乐与地道的曲腔曲韵交织在一起,既提升了艺术感染力,又在听觉上营造出一种既传统又现代、既民族又世界的独特审美体验。

再是舞台科技的多维呈现。作品将舞台科学地划分为五个区域:曲艺演唱区、交响乐队伴奏区、主持人阅读串联区、大屏幕影像呈现区、台纱幕影像呈现区。这种分区创造了丰富的视觉层次。大屏幕与纱幕之间形成的透视关系,构建了立体的三维视觉效果。大量珍贵的、鲜为人知的历史影像资料得以呈现,赋予了作品厚重的“文献感”,让观众仿佛穿越时空,与历史对话。而现代声、光、电、影技术的综合运用,将舞台变成了一个既有戏剧张力又充满诗意的叙事空间。

03双向对进的诗意回响

《伊莎白》在叙事结构上的设计极具巧思。它没有采用线性的时间顺序,而是独创了“双向对进”的叙事手法:从伊莎白“出生100天”和“人生100岁”两个端点同时写起。童年眺望未来,老年回望历史,两条线索在时空隧道中相向而行,最终在天安门广场这个极具象征意义的地点汇合。

这种结构充满了诗的意象和哲学的思考。它象征着一个人与一个国家命运的交织:个人的成长史与国家的奋进史重叠在一起。童年的懵懂与好奇,预示着未来一生的探索与追寻;老年的睿智与从容,则是对过往岁月最深情的凝视与总结。这种结构避免了平铺直叙的乏味,赋予了叙事强烈的悬念感和艺术感染力,整个作品节奏张弛有度,情感层层递进,最终引领观众共同登上那座象征着荣誉与友谊的“人生巅峰金字塔”。

04阵容与演绎的巅峰汇聚

《伊莎白》汇聚了中国曲艺界的顶级阵容。18位主演均为中国曲艺最高奖“牡丹奖”的获得者,这保证了艺术呈现的专业水准与极高品质。尤其值得一提的是,演员选择兼顾了艺术造诣与公众影响力。如通过热门影视作品为年轻观众所熟悉的陕北说书演员熊竹英,以及将评弹成功推上春晚的陆锦花,他们的参与本身就是一种“破圈”,有助于吸引更广泛年龄层的观众关注曲艺。而四川金钱板表演者张徐、谢赤非、任俊松的默契配合,长子鼓书表演者刘引红的深情演绎,京韵大鼓表演者冯欣蕊的韵味绵长,苏州评弹表演者吴新伯的儒雅稳健、陆锦花的低吟浅唱,以及快板表演者王文水,四川评书和四川扬琴表演者袁国虎、唐瑜蔓丶曾晓利,单弦表演者杨蔓、杨婷、杨苗、杨倩等人的精彩演绎,共同构成了丰富多彩的表演画卷。这些艺术家不仅展示了各曲种的独特表演技巧,更通过细腻的情感表达,将人物形象塑造得栩栩如生,使观众能够跨越时空的限制,感受那段烽火岁月中人们的喜怒哀乐。

最画龙点睛的一笔,莫过于邀请杨澜担任讲述者。据杨澜本人陈述,她及父亲都是伊莎白教授的学生。这层特殊的师生关系,让杨澜的串联和解说超越了单纯的主持工作,注入了一份无可替代的真情实感。她的声音里不仅有专业和优雅,更有一份源自内心的敬爱与怀念。这份真实的情感成为了连接舞台与观众最坚实的桥梁,增强了作品的感染力和共鸣感,让历史的叙述拥有了时代温度。

05极具文化意义与时代价值的探索

大型曲艺音诗画《伊莎白》的探索,其意义远超出剧目本身。它至少在三方面提供了宝贵的价值。一是对曲艺表现边界的拓荒。 它成功证明了曲艺不仅可以讲述市井故事,同样可以驾驭重大历史题材和国际题材。它用实践回答了“曲艺如何现代化”的时代命题,即不是抛弃传统,而是以传统为根,用现代审美和技术手段为其赋能,实现创造性转化和创新性发展。二是对国际主义精神的当代传颂。在构建人类命运共同体的今天,伊莎白的故事是一面珍贵的镜子。她超越了国籍与民族的界限,用一生诠释了什么是大爱无疆。这部剧通过对她的礼赞,呼吁的是理解、友谊与和平,这与当代中国所倡导的国际价值观高度契合,具有深刻的现实意义。三是对艺术创新勇气的嘉奖。 正如主创者所言,“可能成功,也可能不尽人意。总之,迈出一步就是前行,风险与风光同在。”他们这种敢于尝试、敢于突破的精神,对于整个文艺界的创作生态都是一种积极的激励。

在音乐创作上,《伊莎白》展现了传统与现代的精彩对话。作品既保留了各曲种原有的唱腔特点和音乐特色,又通过交响化的编曲处理,增强了音乐的表现力和感染力。音乐统筹的创作理念明显倾向于在尊重传统基础上的创新发展,使得传统曲艺音乐既不失其本色,又获得了适应现代审美需求的新的表现形式。特别是交响乐的加入,为作品注入了宏大音乐气势,使传统曲艺音乐获得了前所未有的音响空间和情感张力。

文学性作为曲艺艺术的灵魂,在《伊莎白》中也得到了充分重视。黄宏不仅是总导演,也是总编剧,他亲自动笔,统领全篇,字斟句酌,带领吴新伯、暴玉喜、李多、袁国虎、刘礼晟、沈之骅、杨妤婕、杨苗等曲艺作家,反复打磨文本。总撰稿全维润不仅撰写了串联词,也写了攒底的单弦《见证新时代》。他们的文本设计,构建了既有传统曲艺韵味又具现代诗歌美感的文学表达。四川评书《情定泸定桥》中的激情澎湃,湖北大鼓《相聚武汉城》中的幽默诙谐,陕北说书《红日照延安》中的高亢豪迈,这些不同风格的文学表达共同丰富了作品的情感层次,使观众能够在不同的审美体验中感受历史的多元面貌

《伊莎白》的文化意义远超出一般的曲艺演出。作品通过艺术的形式,完成了对抗日战争这段集体记忆的重构与传递。在当代社会历史记忆逐渐淡化的背景下,这种艺术化的历史叙事成为连接过去与现在的重要桥梁。作品没有简单地进行意识形态宣传,而是通过具体的人物故事和情感体验,让观众在审美过程中自发地产生对历史的思考和对民族的认同。这种“润物细无声”的教育方式,远比直白的说教更具有感染力和持久性。

总之,大型曲艺音诗画《伊莎白》是一部思想深刻、艺术精湛、制作精良的优秀之作。它成功地将一个外国人的中国故事,用最中国的艺术形式——曲艺,进行了动情而磅礴的讲述。它是一场传统与现代的对话,是地方性与世界性的融合,是艺术与技术的联姻。它或许并非完美无瑕,但其大胆的探索和成功的实践,无疑为中国曲艺乃至整个舞台艺术的发展,提供了新的范式与可能。它不仅让我们记住了一位名叫伊莎白的伟大女性,更让我们看到了中国曲艺在新时代焕发出的勃勃生机与无限潜力。

在中华民族伟大复兴的征程中,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。《伊莎白》正是这种文化自信的艺术体现,它通过对历史的艺术重构,帮助我们更好地理解过去、把握现在、开创未来。这样的作品不仅值得观看,更值得深思;不仅是一种艺术享受,更是一次精神洗礼。期待未来能够出现更多像《伊莎白》这样既有传统底蕴又有现代气息的优秀作品,让中华优秀传统文化在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528