如何成为一名音乐评论家

文 | 萧伯纳 译 | 冷杉

我自己的计划很简单。我作为主笔参加了一家新日报的编辑部。我在这一部门的探索造成了极大的恐慌和混乱,以至于我改行干音乐评论的建议使他们都难以名状地大大松了口气,并得到一致称赞,因为这个话题总算可以让我的肆无忌惮在其中大行其道。人家给了我一个专栏让我随心所欲,这就恰如在疯人院里给我一间四壁皆是软垫的病房让我瞎折腾一样。从此直到不久前的某一天为止,也就是在将近七年的一段时间内,我每个星期都为这家报纸或另一家报纸写一篇冠以“音乐”这个总标题的文章,其首要条件就是,作为优秀新闻写作之必需,我的文章应能尽量吸引广大受众(音乐家或不是音乐家都一样),如同我的文章过去在这家报纸的其他专栏刊出的那样。多数编辑都不相信我能做到这一点,这就如同多数编辑不懂得如何编辑一样。

▲ 萧伯纳 (George Bernard Shaw)

但已故的埃德蒙·耶茨坚信,好的音乐专栏能极大地加强一家报纸的地位。于是他就把《世界报》的一个整版交给他的音乐评论员去办。结果这一版办得很成功,证明了音乐如遇到写作高手,也能成为同绘画或戏剧一样好的话题——即使从纯新闻的角度看也是如此,且它广受欢迎的程度大大超过了党派政治、证券交易,甚至侦探故事。我要补充的是,埃德蒙·耶茨对音乐如他对化学一样,并无特别兴趣,这表现在他对年轻的音乐评论员警告说,在各专业所有的编辑当中,业余水平的音乐编辑是最糟糕的。让我再公正地补充一点:除了音乐是半瓶醋之外其他便一无可取

▲ 埃德蒙·耶茨 (Edmund Yates)

很显然,音乐评论若想从所有报刊那儿都赢得像在《世界报》这儿赢得的空间(版面)和重视的话,那乐评者就必须由具有相当功底和成就的人士来担任。除了具备良好的常识和对这世界的丰富认知这项基本条件之外,一个音乐评论家还应该具备三个主要条件:

1. 必须具有高尚精深的音乐审美鉴赏力和趣味;

2. 必须是个熟练的

3. 必须是个有经验的评论者。

到处都能找到这三项中缺一少二的乐评者,但只有这三项的完整结合才是优秀乐评工作所必不可少的。随便捡起一份我国带乐评的报刊——那些必然由管风琴师买回家看的报纸,一如《柳叶刀》必然被医生买回家看那样——你都能找到不少由音乐家写的起码能胜任、甚至很出色的文章。这些先生可以不带文采地写乐评,毕竟他们的学徒期不是在文学车间度过的;但他们照样可以在相对闲暇时写文章表达自己,同大多数新闻记者在忙得焦头烂额时写得一样好;况且他们还能接受任何对某个话题有一定认识、但表达能力一般的智者的委托或邀请,根据其口味代写文章。既然如此,那他们为什么仍完全不配当音乐评论者呢?这是因为他们不能批评。

▲《腓特烈大帝在无忧宫的长笛演奏会上》

阿道夫·冯·门采尔 绘,1852年

布面油画,205 x 142 cm

现藏于德国柏林旧国家美术馆

音乐家写乐评就像学校老师判作业:这道题“对”,那道题“错”,然后把有争议的问题上交学校领导拍板儿,而校领导在艺术共和国里的权威并不比伊顿公学的校长在下议院的权威多多少。音乐家总是心怀妒意地捍卫自己特别喜欢的作品和作曲家,同时本能地反对对手一方的意见,就像在家里开沙龙音乐会的贵妇那样,他们看不出来,教授教学生如何分解减七和弦,与评论家站在全世界面前剖析一位其权威并不在他之下的艺术家的作品之间的区别。一个人也许能把对位玩得滚瓜烂熟,但倘若他只是个二流音乐教师的话,他就会怒气冲冲地把那些享誉欧洲的作曲家视为无知、做作的闯入者与冒充者而一律加以镇压——但这就同真正的评论(甭管它对某某作曲家的作品有多么不赞成)风马牛不相及了。这样的人显然谈不上做任何一家普通报纸或杂志编辑部的成员。

▲ 萧伯纳于格雷戈里夫人庄园,1915年

▲ 卡尔.施皮茨韦格《西班牙小夜曲》

布面油画,约1856年,67.8 x 53.4 cm

现藏于沙克美术馆

必须一提的是——至少我是不得不提——有经验的编辑通常要么找对编报纸毫无用处的纯音乐家来当乐评人,要么请“万金油”般的纯记者来做音乐评论,搞到如此地步,致使该乐评人——其文章之所以可读只是因为能当人们饭后茶余的消遣——总被其新闻界的同行怀疑成是音乐骗子。此怀疑在其编辑心中更是绝对毋庸置疑。当我自己写的音乐评论刚开始被引起某些注意时,其中的玩笑成分也曾被许多人认定是我丝毫不懂音乐的表现。

我有时遇到这样的事情:当我被介绍给崇拜者时,他们常问我:“是什么使您灵机一动想起写音乐这个话题的呢?”于是我就说音乐碰巧是我最了解的一门艺术,故而写之。他们听明白后就走开了,对我这如实的回答大感失望和幻灭,仿佛它使我的成就掉价了似的。甚至在我完全不懂音乐的假说逐渐不攻自破之后,仍有人不时呼吁我坦白承认我的音乐知识并不包括技法。我想这些人还漏掉了说我不懂美索不达米亚记谱法吧?该记谱法罗列愚蠢小气的乐句解析练习以唬住一般人,恰如在集贸市场上受过训练的猪的表演唬住了乡巴佬一样。

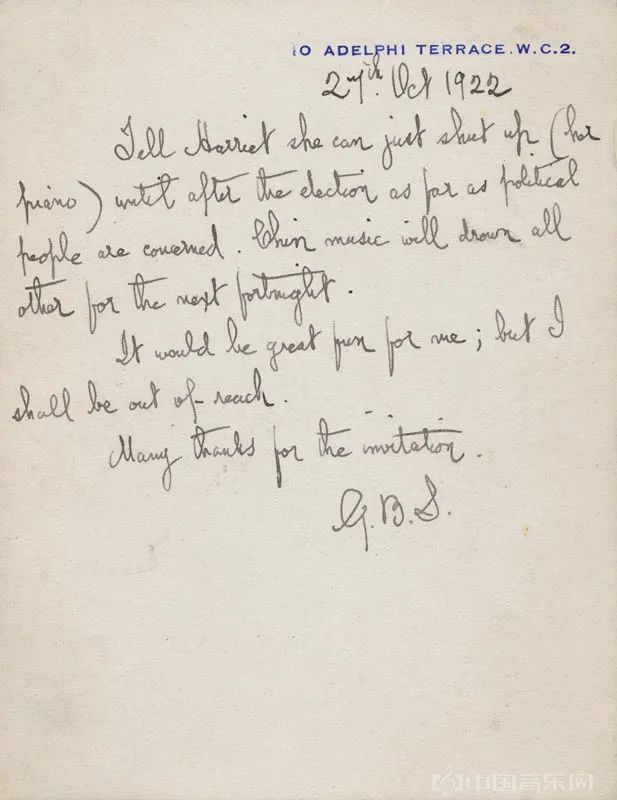

▲ 萧伯纳亲笔签名信件

1922年10月27日

一个不懂行的评论家有两大优势。其一,如果他是为日报而写,他就能避开分析,同时又使自己不失有用和有趣,仅凭搜集关于最近事件及名人最有丑闻性的最新消息就行了。其二,他的不称职只能通过把他一个月前写的东西同他今天写的东西相比较才能鉴别出来,而谁也不会为这去麻烦自己。

任何人都能把加尔维夫人或斯利文斯基描写好,但只要你回头去看此人以前对亚默丝小姐或沙佩尔尼科夫的描写,你就会发现,如果他不是评论家的话,他的同样描写就会也适用于后两个人,恰如这种描写在他出生之前就已适用于卡塔拉尼和帕斯塔及克拉默和车尔尼一样。当他试图列举他所评论的艺术家的个性特点时,你会发现,他称赞萨拉萨蒂和帕德雷夫斯基的地方只是他们的学生奈蒂·卡彭特小姐和祖莫芙斯卡小姐能模仿得惟妙惟肖的那些技巧而已。无论是褒是贬,他总是停留在所有的演奏者和诠释者都共有的方面上,而漏掉了区分庸才与天才、区分一位艺术家与另一位艺术家的那些本质的东西。

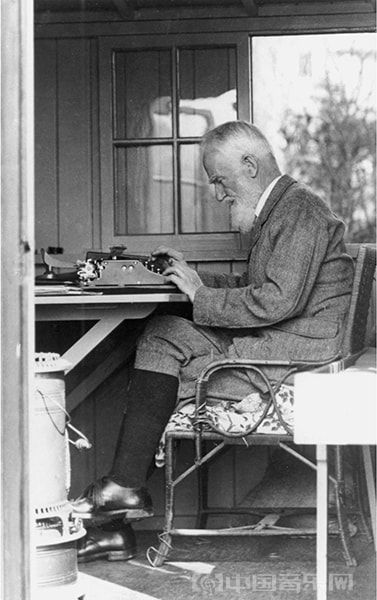

▲ 在旋转小屋中工作的萧伯纳,1929年

这是我自己的经验之谈。将近二十年前,有位想帮助我的音乐家接受了一份职位,在伦敦一家报社当音乐评论员。我替他写评论,他把稿酬不打折扣地全部交给我,满足于慷慨援助我这个孤苦凄凉的文学探险青年,同时心安理得地坐享我的文章与日俱增的名气所带来的荣誉与光彩。我把我所有对恶劣评论的特点的认识都写进了这些文章,在此我做不到恰当地表达它们的缺点但又不逾越得体的界限。它们在当时搞得我很痛苦,但我在那时甚至不能完全认识到,折磨着我的其实是伴随着无知与不胜任的内疚和羞耻。这家报纸在我的帮助下关闭了,我的罪责也随它埋葬了;但我仍在一个安全的地方保存着一组我投给它的罪恶评论,就像杀人犯把刺死牺牲者的带血的匕首藏起来那样。

▲《莱昂·帕利埃在罗马美第奇别墅的房间里》

让·阿洛 绘,1817年

布面油画,58.1 × 45.4 cm

现藏于大都会艺术博物馆

每当我感到我变得太狂妄自负,或意识到自己对某位同行后生有一种太过自然的优越感时,我就读几篇这些老文章,好让自己谦虚下来,夹着尾巴做人——虽然一般来讲,想到它们也就足够了。尽管如此,我在那时所不可饶恕地欠缺的东西也不是文字能力和音乐知识,而是批评的功底。假如那时我知道如何批评的话,即使年轻,我也本该是个蛮不错的评论家了。可惜当时我不知道,所以我的音乐知识和文学表达能力就让我变得比只是一个采访音乐的新闻记者和新闻业的美文家来得恶毒得多。

大约十年后,等我再出山时,我已经以一个评论员、作家和公民(这也十分重要)的身份毕业了,能持续兼做作家、图书、美术和政治评论员、公共演说家、社会改良者(包括幕后操纵和组织委员会的职能),以及理论家和乌托邦社会主义者等工作,这些都同音乐不搭界,但我在写乐评时,仍能把可恶的业余爱好者与还算胜任的匠人区分得一清二楚。

▲ 弹钢琴的萧伯纳,1932年

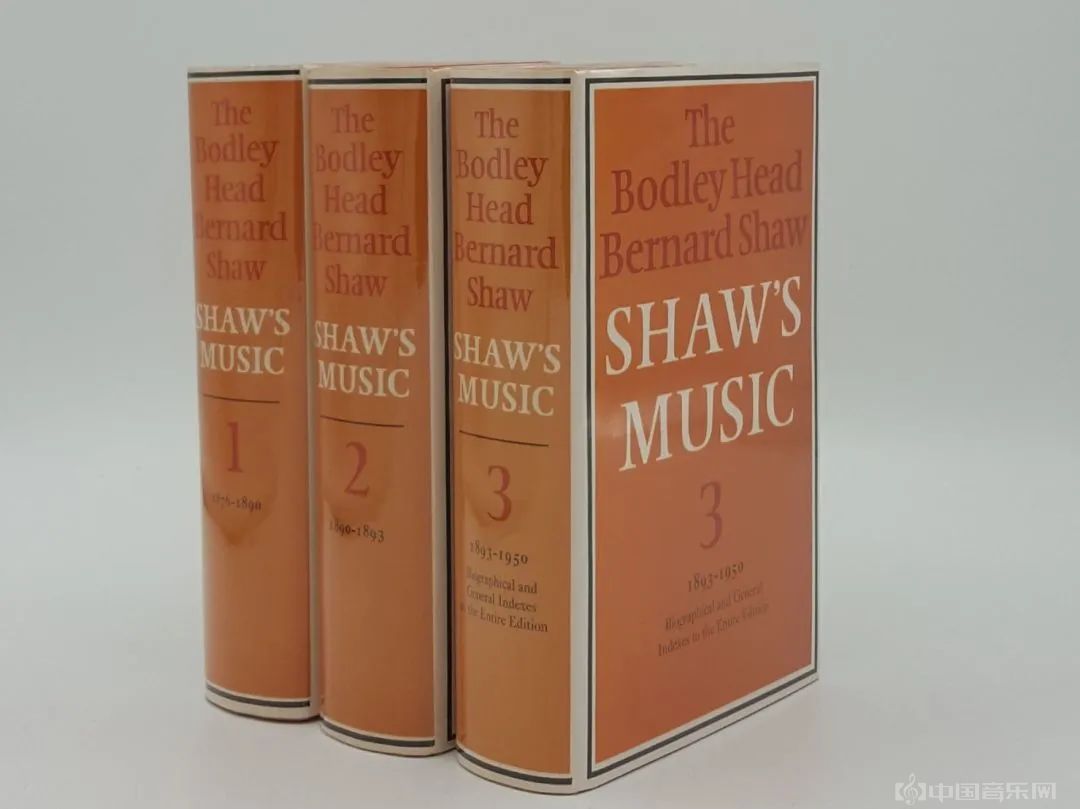

▲《萧伯纳论音乐 (三卷本)》书影

关于一名音乐评论家的作为,我无需再说什么了,因为我本人在生活道路上就正在面对一次经济危机。一名乐评人的报酬是不多的。报社老板支付给乐评人的薪水是每周一至五英镑不等,其中后者的情形还很罕见,并且每周还要交几千特别优秀的文字。此外,除非是在淡季,否则乐评员还必须把大多数下午和晚上从三点到午夜的时间泡在音乐厅或歌剧院里。不用说,以如此条件获取一位完全称职的乐评家的服务,几乎就像从1月到12月一周只花五

因此,除了刚才提到的那些胜任资格外,我还必须强调一点:你要有独立的收入,以及坚信音乐评论的重要性,并甘愿为其自身的缘故而投入的敬业精神,哪怕获利都被别人赚去也罢。但既然这一条件在任何个例中都极不可能,致使我的话题完全变成了不可行的空想,我就不妨讲到这里好了。我的宣讲像所有类似的宣讲那样,都会以这样的表明结束:我们的经济制度很可悲地提供不了使一流作品诞生的必要的物质刺激。

▲ 哈罗德·鲁本斯为萧伯纳弹奏钢琴

本文为萧伯纳《萧翁谈乐:萧伯纳音乐散文评论选》前言,冷杉译,生活·读书·新知三联书店,2005年;原载于《苏格兰音乐月刊》1894年12月号,1912年10月于纽约《新音乐评论》重刊。

图书信息

萧翁谈乐

萧伯纳音乐散文评论选

[爱尔兰] 萧伯纳丨著 冷杉丨译

生活·读书·新知三联书店(2005)

图文如需转载

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528