新年伊始,《爱乐》杂志为我们带来了高舒博士与姜建华的深度“对话”,这是《爱乐》杂志首次刊载国乐访谈。专访中,姜建华回顾了带着二胡在日本生根的经历,并分享了她传奇往事中鲜为人知的细节。正是这些细微的点点滴滴陪伴、推动着她一路走出国门,在不同的文化语境中摸索出属于自己的音乐语言。

整弦东瀛----专访二胡演奏家姜建华

二胡演奏家姜建华,闻名于指挥家小泽征尔的中国之行。自1978年那个夏日起,人们口中多了一个国际顶尖音乐大师被中国二胡曲《二泉映月》折服、感动得泪流满面的故事。而故事中的演奏者,16岁且为中央音乐学院学生的她,不仅留在了 NHK电视台的纪录片里,也带着她的二胡稳步成长,与柏林爱乐、波士顿交响、旧金山交响、新日本交响、上海交响等乐团合作 ;与小泽征尔的乐缘衍生了她旅日学习、演出、传播的经历,1993年首次在日本的大学内设立了二胡专业课程,使二胡在日本生根。

从艺近半个世纪来,姜建华出版了20余张专辑,音乐事业重心也逐渐回归到国内。2007年重回中央音乐学院担任教授,同时也活跃在舞台之上;2008年更是与小泽征尔再次合作,继续播散其超凡的技巧与艺术感染力。

Q&A

Q

您 12 岁被选拔、进入中央音乐学院,此前在上海怎么打下的基础?

姜建华:我生活在一个热爱音乐的家庭当中,全家都拉二胡、拉京胡,唱越剧、昆曲、淮剧,其中舅舅是上海音乐学院的专职二胡教师。受他影响,大家一到过年,就一块儿拉二胡玩,也比一比。对我而言,二胡

Q

离开上海,正式求学有什么经历呢?

12岁实在是太小了,1974年3月20号来北京、两个月后,学校就选了我为中央首长演出。1975年,又去了澳大利亚、新西兰、中国香港演出。在8个月上海集训中,队里有李明强、翁镇发老师,我一个小孩拉两首独奏曲《喜送工粮》《赛马》,太幸运了。我们还有一个民乐小组,也合作了很多曲目。第一次接触了交响乐团,这么多乐器能在一起,发出这么漂亮、和谐的声音,非常震动。每个老师都会教我,上台

姜建华

Q

小泽征尔先生跟您第一次碰面,是什么机缘?

音乐会以后,学校经常让我作为代表出外演出,中央乐团没有民乐,北京文艺团体演出也常把我借去,北京、上海的报纸上常有曝光,我变成一个小名人,所以外宾来了,肯定把我派出去。1978年,中央音乐学院第一批正式恢复全国招生

结束后,小泽先生

小泽征尔(右)与姜建华(左)在中央音乐学院

Q

看资料上说,他前一天已经跟中央乐团(现中国国家交响乐团)合作过《二泉映月》,说明其实对这个作品有所了解。但是听了您的二胡演奏,似乎有了新的体会?

《二泉映月》旋律很美,他没想到这个曲子原来是这个意思,二胡能拉得这么悲伤,都要断肠了。他这么用他的语言表现的,“我要是昨天之前听过二胡版本,我就不敢演了”。紧接着他就说:“我一定要把你的二胡带到世界,让日本人、世界的人了解这个乐器,让大家认识你。有没有二胡和乐队的作品?”学校赶紧请了吴祖强老师为二胡创作了两首作品,

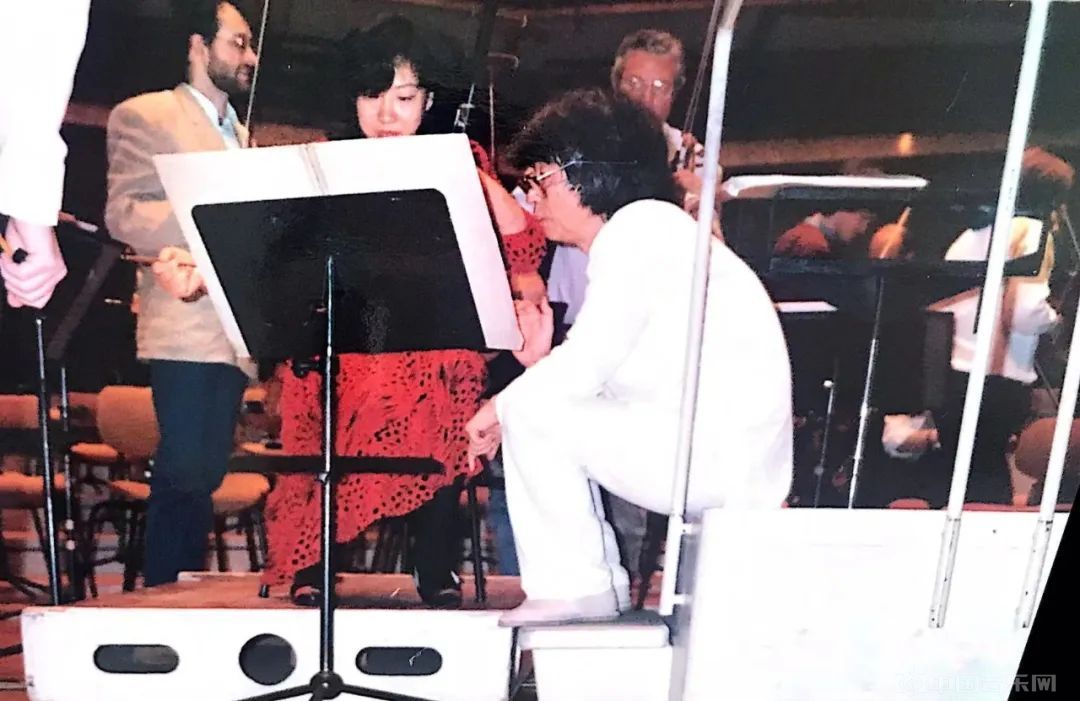

姜建华与小泽征尔(右)在柏林爱乐大厅排练中

Q

1979 年夏天,您到波士顿参加音乐节后,也逐渐成长、留校任教, 出于什么考虑决定去日本?

实际上,和小泽征尔先生没有任何个人的刻意联系,有缘不知不觉相见。比方说参加柏林东方音乐节,我代表学校演出的广告贴在大街上,小泽先生在柏林看见了,找到我们的旅馆留下字条,于是得以见面。还有一次我参加日本武藏野音乐厅音乐会开幕式,钢琴伴奏通知了小泽征尔先生的弟弟,他弟弟给我打电话,“晚上我们要去听我哥的音乐会”,他来接我们。这两次的相见,特别是后一次,小泽先生说,其实你可以考虑来日本, 有更多的机会把二胡宣传

我当时还年轻,已经评上一级演奏员,更喜欢从事演奏,出去闯一闯,再回来。学校确实还是爱护我,出国每个月也照样发工资,算工龄。1986年的10月10号,我去日本,三天以后,三得利音乐厅开幕式音乐会有我和小泽征尔乐队的演出,所以一到日本,音乐厅就直接来接我去排练了。

姜建华(最右)与小泽征尔(中)正为三得利音乐厅开幕演出排练中

Q

就此开始了旅日的演奏生涯,音乐会不光是中国曲目,甚至有不少日本作曲家为您写二胡作品,感受如何?

第一首作品是小泽先生托作曲家安生庆为我创作的《风影》,作曲家专门到中国了解二胡。当时我很惊讶,日本人也不出去玩一玩,感受到这份敬业,特别敬佩。那时,我的身份变成一个职业演奏家,观众也不都是中国观众了,所以要开阔。我买了大量的唱片,听很多东西学习摸索,这是一个又烦恼又快乐,也是探索性的过程,就像做梦一样,非常有意思。

Q

在这个过程中,怎么跟坂本龙一的《末代皇帝》电影配乐合作?

录音的时候是1987年。实际上,那时在日本演奏中国乐器的中国人并不多,坂本龙一对中国民乐不是很了解,他可能也在寻找,想了解更多的东西,所以在录音棚,我们一边录一边再创作再改,我先生杨宝元演奏了其中琵琶的部分。后来这部《末代皇帝》电影配乐获了奥斯卡奖, 曝光率很高,逐渐有了以各种形式演绎这段主题音乐的

坂本龙一与姜建华(右)

Q

通过这些合作,您觉得

我在台上的感觉,还有下了台听到的反应,这个音色不管表达痛苦或快乐,观众都喜欢。可能是东方人,不完全喜欢特别外在的,二胡是很内向的,是东方的声音,是人心里的声音。小提琴声音对观众来说不稀奇,二胡近似人声,好像在哭泣又在歌唱,更容易进入人心深处,好像一般乐器到不了那么深的位置。我的演奏,不光中国作品,可以做出各种花样, 二胡就像一口锅,日本菜、中国菜什么都做,观众觉得太神奇了,二胡的魅力简直万能。

Q

看到过日本学者的研究,说您是二胡在日本发展的关键人物,总会加上这句话,“在日本的街头上,但凡拎着胡琴的人就没有人不知道姜建华”。

我的经历可能跟岁数一样,贵人

在日本,大家第一次听到二胡,一开始的反应和小泽征尔先生是一样的,好有意思。小泽先生的受众,主要是古典音乐圈子。把中国民族乐器跟古典音乐常规乐器一样放进同一个节目,是非常难的,但我有幸在日本几乎所有的音乐厅都演奏过二胡,这些经历奠定了二胡在音乐界的影响和地位。而坂本龙一老师写了方方面面的流行作品,《末代皇帝》受众面广,看了电影的人特别多,影响力很大。年轻人听我拉得比较多,开始喜欢上二胡,吸收了很多新观众。这些人步入中年,已经是老师了,又影响学生,可能又扩大了一个受众面。也许这个奠定了中国二胡的地位,而不是说我这个人。

Q

也许是您作为艺术家保持着这种纯粹,因此更有开创性,比如您在日本的大学里建立了二胡专业?

1993年,高崎艺术大学特邀我为二胡这个乐器设立专业。中国的民族乐器二胡能够通过这些年的发展,在日本高等院校被正式设立为一个专业,向日本人传授,这件事情真是不可思议的进步,所以对二胡的海外发展传播事业还是做了一点点贡献。2007年,我回到中央音乐学院,学生还在高崎教学,我也给日本学生上网络课,有的学生也学了二十几年。而旅日二十几年之后,通常假期里,我也还会安排一些在中国、日本的巡演。

* 作者简介:高舒,博士,《中国非物质文化遗产》副主编、中国艺术研究院副研究员

*本文获授权转自《爱乐》杂志2022年1月刊

“

长按识别二维码

或点击页面下方阅读原文

购买2022年第1期《爱乐》

收藏姜建华老师纸质版专访

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528