魏薇采访大师刊--魏老师将带大家走访艺术界的名师们,探讨青少年在学习音乐过程中的问题,希望能给广大学生和家长们一些启示。

魏老师会定期拜访各位音乐界名家名师,探讨音乐艺术和讨教教学经验,为的是更好的提升自己,并分享传播各名师名家们的音乐之道。

今天,魏老师又一次化身成为音乐名师采访记者,开始走上“采访名师,探索音乐”的道路……

Section 23

访中国音协音乐美学学会会长、中央音乐学院音乐学系教授(博导)、北京哲学会美学专业委员会会长——宋瑾先生。

本期名师

宋瑾

本期为魏薇采访大师刊。我们将参访 中国音协音乐美学学会会长、中央音乐学院音乐学系教授(博导)、北京哲学会美学专业委员会会长——宋瑾先生 。

宋瑾先生讲座剪影

中国音协音乐美学学会会长、中央音乐学院音乐学系教授(博导)、北京哲学会美学专业委员会会长——宋瑾先生: 中央音乐学院音乐美学博士,音乐学系教授(博导),原教育部人文社科重点研究基地音乐学研究所副所长,曾任《中央音乐学院学报》常务副主编。现 兼任中国音协音乐美学学会会长,北京哲学会美学专业委员会会长,北京哲学会副会长;教育部全国高等教育自学考试艺术专业指导委员会理事, 中国音乐评论学会理事,北京文艺评论家协会理事等;多所高校客座教授、特聘教授、讲座教授;福建 “闽江学者”(2018-)。

宋瑾先生在讲座上侃侃而谈

教育部、文旅部、国家社科基金、国家艺术基金专家库成员。 迄今发表文章 180 余篇;著作有《走出慕比乌斯情节 / 世纪末音乐美学断想》、《综合艺术教育·大学音乐》、《国外后现代音乐》、《西方音乐:从现代到后现代》、《音乐美学基础》、《后现代思想与音乐人类学》等;译著《 20 世纪音乐的素材与技法》等。

参与编写教材《音乐美学教程》,《大学音乐·西方音乐》等。主持教育部人文社科重点基地重大规划项目《全球化语境中的多元音乐文化观念研究》《专业音乐人才未来发展研究》等,承担文旅部文化艺术科学研究项目《混生音乐族性的美学分析》等,主编国家级教材《西方现代音乐美学》。担任各级艺术、教育、科研项目的评委。频繁参加国际国内学术交流。

本期主题 Current topics

浅谈宋瑾教授对音乐美学的看法

宋瑾教授《音乐学“四大件”及其它》的专题讲座

- 魏薇 : 您曾任职教育部人文社科重点研究基地音乐学研究所副所长,《中央音乐学院学报》常务副主编,迄今发表文章180余篇,每一篇论文都集精华于一体,句句精辟,字字珠玑!其中《心灵的真实性》、《西方音乐∶ 从现代到后现代》更是得到广泛好评,能跟我们聊聊这论文背后的故事吗?

- 宋瑾 : 1992年中国音乐美学界探讨音乐美学哲学基础问题,我写了《心灵的真实性》一文。在我看来,审美体验、审美的有效性乃至音乐美学学科存在的合理性全在于心灵的真实性上。 因为人永远只能信其所信、疑其所疑;爱其所爱、恨其所恨;美其所美、恶其所恶…无论“心灵的真实”如何因人、因时、因地、因故而变,那种真实永远是最真实的。“心灵的真实”各不相同,却是同等的真实。“心灵的真实”内容可以变,但真 实本身是不变的。这样的美学哲学观为我提供了后来提出个人音乐美学诸 "原理"的基础,当然也成为我开发自身田野的思想基础。

宋瑾先生在苏州大学音乐学院讲座

1999年我在中央音乐学院通过了音乐美学博士论文的答辩并留校任教。我的论文题目为《西方后现代主义文化逻辑中的音乐现象考察》,2002年出版时改为《西方音乐∶ 从现代到后现代》,也许这篇论文是国内较早全面探究西方后现代主文音乐的一个结果,但却是"无花果"。这样说,是因为它不成气候,迄今还没有太大影响。如若不然,应该看到很多相关研究,或者大面积的言说音乐方式的转变。为此,我坚持在学院每年为研究生开设"后现代主义与音乐"的选修课。说实在的,毕业之后我经过数年的思考和教学才更清楚地了解后现代主义思想观念。

做论文期间我经常跟同学好友辩论,通过这样难得的交流来验证自己所学,明晰自己的观点。当时我自认为是"后现代主义研究者"而不是"后现代主义者"。毕业之后逐渐加深了理解,并有意识地采取后现代主义方式做学问,心里觉得自己可以是"后现代主义者"了,如今又有重要变化(即“中国传统美学思想转向”)。当年旅居澳大利亚的杨沐教授回国讲学,其反对预设的鲜明观点,对《梁祝》和《楚辞》的解构阐释等等,都加深了我对后现代主义文化逻辑的感悟。而探究后现代主义的经历,改变了我本质主义的哲学立场,这种改变又提供了后来我对自己的音乐美学"体系"改进或深加工的方向。

宋瑾先生与学员合影

- 魏薇 : 《音乐美学基础》作为“全国普通高等学校音乐学教师教育本科专业教材”之一为大家所用,您能跟我们分享一下您在撰写著作《音乐美学基础》时的初衷吗?

- 宋瑾 : 2008年我出版了《音乐美学基础 》 , 编辑 说署名处写的是某某人 "著",而不是" 编 ",是因为书里的 一 些核心 内容深烙 着个人印记。这是正着说的。反着说,实际上就是我的音乐美学观有不少不入流之处。比如对 "音乐特殊性"的看法,甚至对整个学科的看法,都跟他人不同 甚至 相反。 在 "绪论"的教学中,我把重点放在头、尾。开头我总要就"感性"说 半 天。 针 对以往有人强调音乐作品 的 理性 把握 ,而将对音乐 "形式"的感性体验等同于感官享受的看法,我则希望学生了解"感性"所具有的精神性∶感官是通道,通往心灵,显然,这种说法在实用主义者看来,仍是一种"身体工具论"。

《音乐美学基础》 宋瑾著

我承认这一点,并且在现在的课堂上 讲 明这 一 点,无论 如何 ,我想让学生明白感性不低于理性,它在生活中的重要性,以及 爱美 之心发生在重要人物身上的严重性 , 例如江山美人之类的历史事件 。 康德明确分 割 感性和理性,杜威则用 " 一 个经 验 "来弥合二者。美学既然是"感性学",就意味着只有 抓 住感性才抓得住美学要旨。在 "感性" 概念 上我没有什么 贡献 。

我引导学生分别考察人类为了满足个体生存第一需要(进食)和物种生存第一需要(繁衍)而进行的感性活动所发生的变化,得出结论 : 这二者的活动目的都从重结果转向重 过程,即从饱食转向美食,从生殖转向情爱 ;在这样的转变中,精神含量大大提高。

绪论的最后探讨来自民族音乐学、后现代主义和现代语言学的挑战,核心问题是 "音乐美学"是什么"音乐"的美学。全球视野下,"音乐"没有全知者。因此无法给"音乐"下一个普适性的定义,"音乐美学"中的"规律"也不是普遍真理。"音乐"作为命名,其名下之"实"在特定文化的历史中是变化的。

宋瑾教授与学员合影

- 魏薇 : 音乐美学从产生到现在 ,一路走来伴随着许多疑惑和争论 , 当今受到新发展的哲学美学思潮的冲击 ,面临知识系统的更新 , 您能分享一下您对于 "多元音乐美学" 的理解吗?

- 宋瑾 : 关于 "多元音乐美学",我思考的是"多元音乐的美学"和"多元的音乐美学"两个层面的问题,通过对这些挑战的分析和对音乐美学学科限度或局限的反思,我希望学生明白两点:其一,音乐美学学科来自西方,迄今为止包括我的著述在内的音乐美学教材,都是以欧洲18世纪艺术音乐之"纯音乐"或"器乐"为音乐典型的美学。其二,随后教学中提到的"美的规律"、"审美规律"之类,都不是普遍真理;是否适合全球所有音乐文化,不能答"是",也不能答"不是"。因为不得而知。

宋瑾教授《音乐的同质性语言阐释之移植类改编个案分析》专题讲座

在"中西音乐美学史"的教学中,我主要参考前人研究成果。但是突出了一些我感兴趣的点,增加了一些前人希望增加而尚未增加的内容。我希望学生反思中国两干多年的音乐教化观和自己长期受到的教育。

进入 20世纪,我把西方艺术划分为传统、现代和后现代三种样式,这一点毫无贡献。但是我在"美"与"反美"之间引进了"不美"的概念——理性分析是有序的,却听不出来的那些现代作品,整体序列主义是典型。我让学生听布列兹的双钢琴作品《结构I.a》。那是我在读书时杨儒怀教授让我们分析的。每个音都是预定的,没有偶然出现的,但是整体听下来,根本听不出有序结构。这样的作品该划分到哪类,"美"还是"反美" ?

宋瑾教授讲座留影

- 魏薇 : 关于创作美学、表演美学、音乐生活和音乐教育中的美学问题 ,您 曾参与一项教育部课题,并撰写了《以审美为中心的音乐教育改革》一文 , 那么您对目前音乐美学教育有什么看法吗?

- 宋瑾 : 《以审美为中心的音乐教育改革》完全以我的音乐美学思想为基础,以我多年多类多层级教书实践为基础,我一直认为我国多年施行的 "美育"是德育的一种方式,是"裹着糖衣的药" , 目的在于教化。音乐欣赏课最常见的两种方法是 "对号入座"和"按图索骥"。前者把音符对应事物和情节,后者按照作品结构图式来聆听,引导学生理解"内客",目的和德育相同,音乐欣赏课是在固定时间、固定地点、固定模式要求所有学生聆听教材指定的音乐作品,根本没有考虑上课时间里学生是否都有审美欲望或兴趣,所选作品是否适合所有学生的审美能力和趣味,聆听过程中学生是否进入审美状态。也许学生们都乐于或至少愿意上音乐课,审美欲望的问题在这里可以忽略,但每个学生的审美能力和趣味依然不同。因此我建议用音乐作品数据库的方式解决这个问题 ∶在课堂上让学生拥有自己的耳机和节目源, 在指定的类型(如弦乐四重奏或江南丝竹等)中挑选自己相对喜爱的作品聆听。这在多媒体设备非常普及的今天除了贫穷的乡村学校之外的多数学校都能让音乐欣赏教学在多媒体教室进行。

宋瑾先生讲座现场

- 魏薇 : 随着 社会的发展 , 审美也在不断发展。对古今中外的音乐审美仍然经常面临“听不懂”的局面,您认为造成这种现象的原因是什么呢?

- 宋瑾 : 我历来认为在现实中审美是自然而然、毫不困难的。曾几何时审美变成困难、需要教育习得之事 ?学界认为原因在于社会分工。一部分人写音乐,另一部分人听音乐,我从现代音乐那里看到了二者的距离,也从现代诗歌创作和审美那里看到同样的距离。而在传统民间音乐那里似乎没有这样的距离。不过从已知的一些音乐传统那里可以看到,民间传统音乐也需要教习传承。但是,在今天的艺术音乐/器乐审美领域,听赏成为很困难的事情,引起很多疑虑,很多探讨。

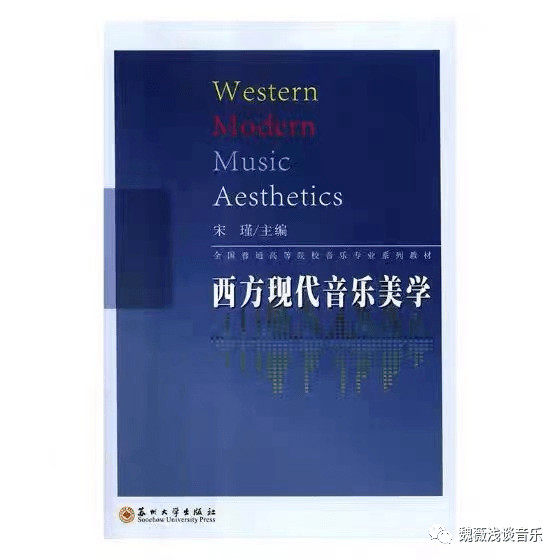

《西方现代音乐美学》宋瑾主编

宋瑾先生《词曲关系:近质性语言的相互阐释》专题讲座现场

随着全球化进程,人们越来越多穿越不同文化圈,或常在不同文化圈逗留,审美菜谱不断多样化。文化差异造成音乐审美的困难,但人类的共性也造成某些普遍性的美感。随着跨文化交流的日益广泛而普及,音乐领域也速渐出现全球"普通话",例如现代流行音乐。任何得到跨文化传播的音乐都具有跨文化审美的现实性和可实现性。 殖民主义的后果之一是欧洲古典音乐像英语一样成为世界一定范围的普通话。

同样地,就像英语需要学习一样,欧洲古典音乐也需要学习。总之,就审美的真实性而言,被接受的范围大小无关紧要。在特定文化圈的实践中审美并无困难,难的是跨文化审美,以及对美的言说,后者说的是∶美不是难的,美学才是难的。

( 本文照片部分选自宋瑾先生个人社交平台,

请勿盗用!)

宋瑾先生近年来发表的部分著作

1. 《后现代思想与音乐人类学》,上海音乐学院出版社,2019年6月

2.《全球化语境中的多元音乐文化观念研究》(主编、写作),苏州大学出版社,“十三五”规划国家重点出版物,2019年5月

3. 《西方现代音乐美学》(主编,写作),普通高等教育“十一五”规划国家级教材。苏州大学出版社,2019年3月

4. 《当代中国器乐创作研究·下卷:历史与思想研究》(主编、写作),苏州大学出版社,“十三五”规划国家重点出版物,2019年2月

5. 《音乐美学基础》,上海音乐出版社,2008年8月

6.《西方音乐:从现代到后现代》(上海音乐出版社2002)

宋瑾先生近年来发表的部分文章

1. 美育:艺术教育、审美教育和德育教育的融合。《云南艺术学院学报》2020年第1期

2. 从不同语境评析“音乐表演与欣赏的关系”。天津音乐学院学报,2019年第4期

3.族性及其在音乐中的体现。《音乐研究》2019年第1期

4.族性变化与混生音乐创作——“海峡乐谈”后续思考。《人民音乐》2018年第10期

5. 族体起源与多元音乐文化。《中国音乐》2018年第4期

6.民族音乐教研的新视点:族体变化与混生音乐。《中央音乐学院学报》2018年第1期

7.音乐审美方式:他娱-聆听、自娱-游戏和自况-修行。《音乐艺术》2018年第1期

8.西方音乐释义学在新音乐学背景下的演变。《西方新音乐学背景下的音乐美学》,上海音乐学院出版社2017

9.混生音乐族性的美学分析(导论)。《乐府新声》2017年第4期

10. 随《玄奘西行》观“一带一路”音乐文化。《文艺评论》2017年第8期

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528