该如何洞悉“马勒”

2020-05-19 00:33:44 发表 | 来源:知乐古典音乐

“马勒:‘我的时代终将到来!’”1967年,《高保真》杂志9月封面醒目地打着这样一句话,将这篇文章郑重其事的推送给读者——这篇三千字的华文出自即将从纽约爱乐卸任的乐团指挥伦纳德·伯恩斯坦。其中,他一面热情洋溢地赞美这位奥地利作曲家的功绩,一面兼为自己首套马勒九部交响曲合集唱片站台。

如今这个时代,并非只有伯恩斯坦在“马勒的田野”上辛勤耕耘——乔治·索尔蒂、拉法埃尔·库贝利克凭借各自热情、从容的标签亦在此领域推出类似的合集版本。每一张唱片都被人们寄予厚望,期盼着能与“留声机时尚”风行的60年代相抗衡——能达到经典的萨蒂、尼尔森、沃尔特·卡洛斯录制的Moog黑胶唱片水准,指望它们能在排行榜上技压群芳。

虽然这样的分类并不全面,但并不缺乏权威性。其他关于马勒的唱片大多出自一帮“保守势力”(克伦贝勒、霍伦斯坦),或“中年一代”(莱因斯多夫、阿巴伯内尔),以及年轻激进的少壮派(海丁克、马泽尔),而用来衡量60年代马勒浪漫的最好参照物或许是尤金·奥曼迪对第十交响曲的解读了——原计划包含有五个乐章,作曲家去世时仅仅完成五分之二的作品,竟然被续写完整了!英国马勒学者德里克·库克依据作曲家草稿的笔记推断、复原了整个拼图,堪比1941年五角大楼破译日本海军密电的壮举。

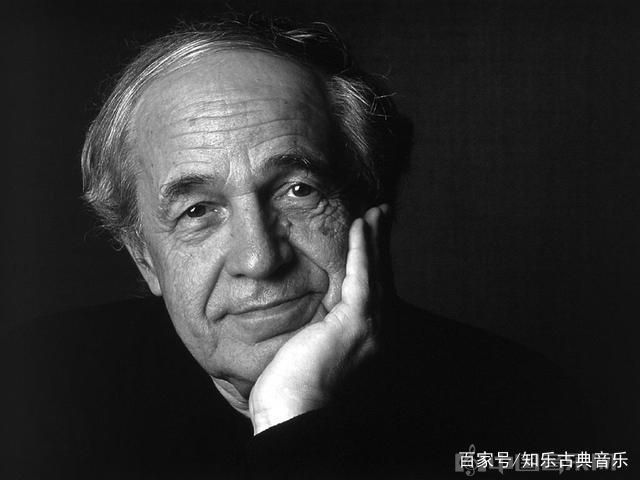

70年代初,纽约爱乐乐团在伯恩斯坦之后的继任者皮埃尔·布列兹是一位序列音乐作曲家。早些年,他试图克制自己对浪漫主义后期作品的热情,录制了一张关于马勒早期成就的唱片——《悲伤之歌》康塔塔。依照布列兹的观点,这部作品“被不公正地忽视了”。作曲家卢西亚洛·贝里奥(Luciano Berio)在创作《小交响曲》的过程中,被《复活》交响曲第三乐章超现实主义的光芒所震慑,认为是马勒不同凡响的创作。该乐章的基础原理是那首迷人但不很交响化的《少年的魔法号角》中的歌曲——《圣安东尼对鱼的布道》。

若想在“先锋派”的众多马勒追随者中完成民意测验,那么引用格朗日(Henry-Louis de La Grange)权威专辑中的话总不会错。在此传记的前言中,格朗日引用了来自苏菲派领袖卡尔美因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen)的话。这段解释性的文字让人相信“马勒是一个神话,马勒即此书,马勒是尘世间瞬时显灵的人物。此时将被施以魔法,令人成为马勒”。

毋庸置疑,马勒周围从来不缺乏摇旗呐喊的人:布鲁诺·瓦尔特成为马勒拥趸长达半个多世纪,是位不折不扣的忠实捍卫者;雷奥波德·斯托科夫斯基很快发现了第八交响曲中的德米尔式史诗大制作风格,1976年携费城交响乐团于美国首演“千人交响曲”;此外对于阿姆斯特丹皇家音乐堂管弦乐团,内心极具传教使命的威廉·门格尔贝格犹如保护圣杯一般守护着马勒全集。直到荷兰为纳粹占领,由于作曲家的非雅利安血统,才被列为备受欢迎的对象。

然而,对于那些自称为激进派的人,比如布列兹、贝里奥及施托克豪森,他们是否会拥护马勒却是无法预料的事。即便是近二十年,最乐观的马勒鼓吹者也不敢斩钉截铁地说激进派脱胎于马勒拥趸阵营。态度上的改变至少揭示了当下时代的脾性,及对于“马勒范式”态度长久以来的演变过程。

布列兹

对布列兹而言,马勒在乐团处理上的点彩式应该会是一种吸引力;对于施托克豪森,他尝试通过艺术形式概述并超越所有宇宙经验的做法亦很不错(1900年,马勒曾写道:“海浪、彩虹、对位创作,一切都必须以同样的方式处理”);而贝里奥眼中,马勒对蒙太奇的狂热会是一个亮点,他喜欢将荒谬可笑与崇高庄严相混合,这递给了贝里奥一把创作密钥。

与此同时,马勒也有诋毁者。和他的同辈汉斯·普菲茨纳(Hans Pfitzner)、弗朗兹·施密特不同,如果他的名声不仅限于在欧洲中心;他不只是一个欧洲话题;他的作品不只是高频扬声器一时心血来潮的测试对象,那么马勒或许真的赋予了人类耳朵不寻常的体验——这种强加在听者身上的要求是如此特别——不论是在音乐还是在心理层面。拥护者们将马勒的交响曲作品视为最珍惜的快乐体验:大地的震颤、与世界的对抗,勇向天堂攀登的宣言;对于路人,则是空洞的夸夸其谈、放浪形骸、对位式不受拘束的自由任性。

马勒所创作的歌曲,尤其以《少年的魔法号角》为代表,作为与交响乐结构密切相关的音乐素材,安排了一场天真的中世纪招魂仪式,对生活在真实世界里圆滑世故的官僚派和那些无情的、野心勃勃的指挥大师们而言,这些看起来都那么格格不入。

然而,不论是支持还是反对,格朗日专辑的确是上天恩赐。作者花费了近二十年的时间完成,虽然他本人是一位坚定的马勒迷,小心翼翼地规避着任何有阐释意味的说法——他仅仅将作曲家前四十年的人生真相阐述于我们面前,没有其他。第二卷则侧重描述马勒最后十年的慌乱:作曲家最终于1911年撒手人寰,其人生最大的败笔便是迎娶了二十三岁的“音乐厅高级交际花”阿尔玛·辛德勒(Alma Schindler),这场婚姻令一切落幕。

或许作者无可挑剔的客观性并不能与大多数读者的胃口匹配。虽未曾明确直白地揭示马勒的性格,但格朗日书中大量的数据却表明:马勒是一个非常不讨人喜欢的人。即便他常为乡村风格而欢呼雀跃——如作家托尔金一般钟情于小仙女与地精的魔幻世界,钟情于幻境诗意;但马勒依旧是个不折不扣、无情的机会主义者——除了自我,他对旁人漠不关心。马勒人生的前四十年是典型的中欧风格人生进阶案例:从卢布尔雅到卡塞尔,到布拉格、莱比锡、布达佩斯、再到汉堡。追随这马勒一路急功近利的狂奔,直到他登上全欧洲万众敬仰的指挥台——维也纳皇家歌剧院总监宝座,他终于攀上职业生涯顶端。在此期间(尽管这中间有无数任命,马勒从卢布尔雅到维也纳也仅仅花了十五年),他的信笺、明信片、在咖啡馆里的笔记都见证了他为实现职业生涯对同仁所作的种种操控。

并非所有的操控与破坏都一帆风顺。在布达佩斯,两位被激怒的歌剧明星故意以糟糕的水准砸场;在汉堡,马勒所到之处要求配备警卫,从家到排练场一路护送;在莱比锡,传记作者记录道:“当得知接替他在布拉格任职的卡尔·穆克并不比自己更好过(穆克已经在斗争中伤痕累累)时,马勒心中暗喜。”事实上,马勒不顾一切地欲解除与莱比锡合同,是因为他得知自己任命期间莱比锡歌剧院的首席指挥是著名的阿图尔·尼基什(Artur Nikisch)。“我永远都不甘心自己如苍白的月亮去绕着太阳转。虽然所有人都劝我,‘耐心!你终将赢得一切’。然而耐心永远不是我的强项!”尼基什在乐季中病倒,正如格朗日所注意到的,“再没有比一个同事的病倒更令马勒称心如意了…”马勒自己这样写道,“多亏了事情出现转机,我在任何层面都能与尼基什处于同一级别。如今我可以平静地争取那本该属于我的领导权,只要我保持良好身体状态。我不认为尼基什还能挣扎多久。”

仅这些就已经足够了——此人是魔鬼!事实上,格朗日提及在1900年,马勒读了托尔斯泰那部充满隐喻色彩,关于内疚和自欺的拷问之作、自传体小说《复活》后,他变得“消沉抑郁、暴躁易怒”。在独到表达自我剖析的章节时,如此说道:“我实在不能将自己生活的意义与书中所揭示的真理和谐统一起来。”显然,维也纳歌剧院犹如“亚斯纳亚·波良纳”、是个过于沉重的负担。

传记的最后三百页,除了传统的附录,还包含了前七百页对马勒相关作品的详尽分析。回到传记本身,它采用的是一味客观的处理手法。显然读者体会不到那些形容词所带来的兴奋感,抑或充满描述性的幻想,好比诺曼·德尔·玛尔(Norman Del Mar)演绎的施特劳斯第一首交响诗或一个戏剧场景的分析将成为实实在在的核心内容。这是一部杰出客观的报告,然而客观的描述并非格朗日本意。他的目标是个赶在那些有资格,有能力替马勒游说、宣扬的阵营消失之前,尽可能地将相关信息集中复原成完整的画卷。或许他在处理问题上十分谨慎、准确,并且对其研究对象抱有真挚的情感。但似乎可以肯定地做出预测:此传记的第二卷,十有八九将成为马勒深层研究不可或缺的数据库。借由它,人们将更深入洞悉马勒——这位浪漫主义后期最难以理解的人物,以及他所处的时代。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528