王建民

从“一狂”到“五狂”,提升二胡品质,展现中国气派

——访著名作曲家、上海音乐学院教授王建民

中国艺术报记者 张悦

王建民是近年来在我国民族器乐创作方面成绩十分卓著的作曲家,在其创作的大量优秀作品中,“二胡狂想曲”被视作一个颇为特殊的“现象级”创作,更成为二胡演奏家们多次演绎、音乐学者们反复研究的对象。在写《第一二胡狂想曲》之前,王建民曾谱写了大量各类体裁的音乐作品,但从没有写过一首二胡作品,甚至没写过任何一首跟民乐有关的作品,全部是西洋乐作品。1988年从上海音乐学院进修两年回到南京艺术学院任教的王建民,应当年南艺的应届毕业生邓建栋的请求,创作了一部新的二胡作品,这部作品在当年邓建栋的毕业音乐会上首次演奏,一鸣惊人。这部后来被亲切地称为“一狂”的《第一二胡狂想曲》一举获得全国第六届音乐作品评奖二等奖(一等奖空缺)。此后,2001年创作的《第二二胡狂想曲》斩获第三届中国音乐金钟奖银奖(金奖空缺)。2003年的《第三二胡狂想曲》于2006年获得全国第十二届音乐作品评奖一等奖。2009年的《第四二胡狂想曲》又在2011年全国第十五届音乐作品评奖时摘得一等奖的桂冠。

距离《第四二胡狂想曲》已有十年。今年10月,第十二届中国音乐金钟奖在成都举行。金钟奖二胡比赛的决赛阶段,作为参赛选手的必演曲目,王建民受金钟奖组委会委约创作的《第五二胡狂想曲——赞歌》在贵阳交响乐团的协奏下惊艳全场。对于这部最新二胡狂想曲的创作,作为金钟奖二胡比赛评委会主任的著名作曲家王建民近日接受了中国艺术报记者的采访。

第十二届中国音乐金钟奖二胡比赛的金钟奖获奖选手高白在闭幕式暨颁奖音乐会上演绎了王建民作曲的《第五二胡狂想曲——赞歌》。图为王建民(左)与高白在演出后合影。中国艺术报记者 张悦 摄

中国艺术报:

您每一部狂想曲都有一些意象以及地域的特色。这次创作的《第五二胡狂想曲——赞歌》,您所赋予它的一个意象是什么呢?

王建民:

我的二胡狂想曲系列,从一开始的《第一二胡狂想曲》展现的西南风情,地域特色就很明确。写完“一狂”实际上就埋下了一颗种子,以后如有“二狂”“三狂”就采取这种地域性划分的色彩来写。因为中国的土地特别广袤,而且民歌以及民间音乐特别丰盛。如果我局限于一个特小的品种、一个特别小的地域上来写,可能呈现的音乐风格相对来说会比较单一。所以我就采取色彩区域或者大地域的风格,比如说祖国的西南、西北或者东南,以后可能还会写东北。关于这种区域划分,著名音乐学家乔建中有一个关于中国民歌色彩区划分的论述,实际上中国的民族,不同的民族在一起或者由于不同地域的问题,很多的民歌集中在一个地方就有它共同的特征。比如西北那些民歌,我的思考就是西北的,而不仅局限在陕西。《第一二胡狂想曲》西南特色明显,因为云贵地区尤其特殊,云贵地区的少数民族特别多,每个少数民族都有特点。这其中也有它近似的地方,也有独特的地方。所以某种程度上对我们的创作很有帮助。有时就可以采取一种杂糅的方式,将在一个区域里面的色彩或东西凝聚在一起形成你想要的风格。此外,还可采取比较纯粹的糅合方式,把这个区域里面最典型的民间音乐化作自己想说的一种语言。比如说《第二二胡狂想曲》它就是一个比较纯粹的汉族民歌的调子。但是我设计了我想要的一种作曲方法,自己设计一个音阶,把这个特征糅合进去,以带有某些强化性的、提炼性的写法,提升我自己想要的个人特点,这既是一种尝试也是我所追求的。

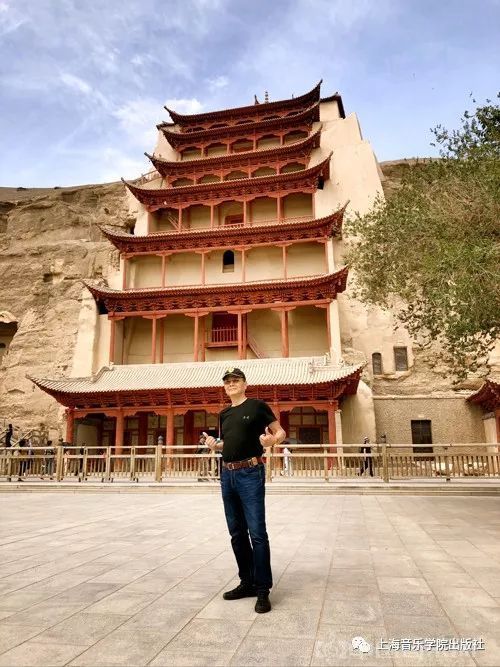

王建民

中国艺术报:

这次您创作的《第五二胡狂想曲》用了您之前创作二胡狂想曲时从没用过的副题,这个用意是什么?

王建民:

其实每一部二胡狂想曲都秉承最初的设计理念在进行,《第五二胡狂想曲》也是如此。我一直很喜欢蒙古族的民歌,非常欣赏它的音调,特别舒展,特别辽阔。蒙古族民歌的曲调往往枝干不复杂,但是特别动人心弦。而且蒙古族民歌的特征是起伏特别的大,又特别狂放,我早就锁定了这个区域,就是想有朝一日我要继续写二胡狂想曲系列时,这必定是我选的一个区域。这次第十二届金钟奖二胡比赛,决赛阶段需要一个新作品,这种委约创作新作品其实是金钟奖举办以来的一个鲜明特色,推新人的同时也推新作。中国音协去年找到我,我心里还不是太有谱,后来二胡演奏家邓建栋又来问我有没有时间写,我说我应该可以写,一个是写作时间够,另外一个其实这个作品我心里也是酝酿很久了。

30多年前首演《第一二胡狂想曲》的邓建栋和王建民作为评委在第十二届中国音乐金钟奖二胡比赛上(图片由邓建栋提供)

今年年初正式开始动笔,大概耗时八九个月,连上总谱和配器,差不多到今年9月中旬才完成。我以前创作的四首二胡狂想曲都没有副标题。今年我为了强调新中国成立70周年对祖国的赞美特别加了一个副标题,就是“赞歌”,这既契合了蒙古族民歌的风格,又是赞美祖国的这样一曲赞歌。我写东西一贯的原则是不喜欢用现成的素材,绝不套用现成的蒙古族民歌的曲调,我脑海里积累的民族民间音乐素材有很多。今年是新中国成立70周年,恰逢金钟奖二胡比赛这样一个重量级比赛的契机,那么创作《第五二胡狂想曲》既要有时代感,又要契合中国音乐顶级专业大奖的精神,同时还要倡导主旋律的方向。其实,我从写二胡狂想曲开始就契合了这种精神,那就是表现中国的特点、中国的气派。为什么用狂想曲而不是别的方式?其实我也是这样想的——二胡虽然是一件民间乐器,我争取提升这件乐器的品质。

王建民

中国艺术报:

《第五二胡狂想曲——赞歌》是一部20分钟左右的中型作品,您在构思整部作品的时候是如何考虑的?

王建民:

我要进行难度上再提升的历练。另外对演奏者或者选手的考验,主要体现在时间上。要知道在台上拉5分钟和10分钟不是一回事,超过10分钟的演出对选手和表演者心理上也是一个极大的挑战。而“五狂”最难的技术都是在15分钟之后,甚至有两三分钟是极难的,这跟狂想曲的题材特征有很大关系,狂想曲的题材特征最后一段必须是炫技。最初我考虑用狂想曲的时候很重要的一点就是它曲式的多样性,狂想曲一般都是多段体,刚好跟我们中国民间音乐的多曲牌有一定的相似性。还有很重要的一点,狂想曲表现出了以前的民乐所不具备的某种实时性的特点,这也是我将民间音乐提升和展示中华文化大气派的具体做法。另外无标题也是这个考虑,传统音乐有一段时间的创新太过于注重标题,其实有很多无标题曲目在精神上传递的东西并不输于有标题的作品,因为它给人提供的想象空间更大。在这届金钟奖的决赛阶段,选手演奏的“五狂”嗨翻全场,我就是要造这种势,我就是要给人一种感觉:二胡不是一件土乐器,它能发挥出巨大的能量。

王建民

中国艺术报:

您做了这么多年上海音乐学院民乐系的系主任,对传统和现代的看法是怎样的?

王建民:

虽然我在民乐系待了那么多年,我对传统和现代、传统与创新的看法一贯是持一个非常开放的态度。传统要继承,一种是传统在继承中得到充分的浸润之后发生质的变化,有新的面貌出现在我们面前;另外一种是纯粹把这些东西作为展览放在博物馆里面,这是一个文化遗产。但是当我们要将这些用到我们的教学中的时候,我们传统的东西一定要给它注入新的东西,注入新的诠释方法。比如:走音、破音,我们去模仿那个东西干什么呢?真的是没有必要。所以我们既需要传统,又要在传统基础上赋予它新的生命,这是我对传统的看法。当代的创作其实就是一个创新和根的问题。我们写东西的真正来源还是传统音乐、民间养料。如果对此一无所知或者一知半解,那么出来的东西一定是肤浅或花里胡哨的,内心的东西就会缺失。所以在这点上我特别敬畏传统音乐,我很愿意到传统音乐、民间养料里去学习。另外一个非常重要的因素,就是我们在把这些传统元素进行消化或创作的时候,技术至关重要,我们作为学院派,写作的方法、写作的技术,乃至写作的曲式等都至关重要。但在我心里永远有一个底线,就是我创作的作品旋律得好听。

王建民

中国艺术报:

您觉得新的好作品对我们整个民乐的发展有着什么样重要的作用?

王建民:

无可估量的作用。艺术是靠作品创新、作品涌现和作品精湛度而呈现出的发展史。西洋音乐的发展史如果没有贝多芬这些著名作曲家,整个发展史就是断流的。中国民族音乐的发展史实际上并不长,而二胡的发展也只不过是百年而已,这个百年二胡的概念应该是从刘天华开始算起。那么我们这辈的作曲家所担当的使命是什么?就是努力创作契合这个时代的作品,在现在的历史发展中留下一些印记。我每次在创作的时候抱着的信念就是——我是专业的,是学院派,我在上海音乐学院当了十年多的民乐系主任,我有责任推动这个学科往上发展。

中国艺术报:

很多人都希望您能够写到“九狂”,说您的心里有很多小火焰还在酝酿,您是怎么想的?

王建民:

创作的时候确实要在心里面走过很长时间,就像一道大菜要煮很长时间才能煮熟,或者说需要慢炖。从“四狂”到“五狂”刚好整十年。这十年间一直不断有人问我“五狂”什么时候出来,我说一定会出来的。我心里其实一直在酝酿,所以这个东西说不准,我想这其中最大的障碍就是超越自己。

(本文图片除标注外均由王建民提供)

王建民访谈录

时间:2014年3月16日

地点:上海音乐学院当代音乐研究与发展中心

王建民,作曲家、上海音乐学院教授、博士生导师。现任中国民族管弦乐学会副会长、中国音乐家协会理事。曾担任南京艺术学院音乐学院院长、上海音乐学院附中常务副校长、上海音乐学院民乐系主任等职务。

谱写了大量各类体裁的音乐作品。尤其在民族器乐创作领域中卓有建树。在全国的各类音乐作品比赛中,有多首作品获奖。主要获奖作品有:《第一二胡狂想曲》获全国第六届音乐作品评奖二等奖(一等奖空缺,文化部举办,1988年)、《四季掠影》(单簧管与钢琴) 获全国首届高等音乐艺术院校单簧管作品评选优秀奖(文化部举办,1989年),《幻想曲》(筝独奏)获文化部1995“东方杯”古筝大赛优秀作品奖、《天山风情》(二胡与交响乐队)获中国首届“金钟奖”交响乐作品比赛铜奖(中国音协举办,2001年),《第二二胡狂想曲》获中国第三届金钟奖银奖、金奖空缺(中国音协举办,2003年),《第三二胡狂想曲》获全国第十二届音乐作品评奖一等奖(文化部举办,2006年),《啊哩哩》(民乐五重奏)获全国第二届大学生文艺展演优秀作品奖(教育部,2009年;第九届金钟奖最佳作品奖(九重奏),中国音协,2014年),《第四二胡狂想曲》获全国第十五届音乐作品评奖一等奖(文化部举办,2011年)等。其作品《二胡狂想曲》系列、《幻想曲》、《枫桥夜泊》等获得了广泛的声誉,久演不衰并流传于海内外。主要作品在全国各类民族器乐大赛中多次被指定为参赛必奏曲目。作品曾多次由中国交响乐团、中央民族乐团、中央广播民族乐团、上海民族乐团、香港中乐团、台湾国乐团、台北市国乐团、新加坡华乐团、日本东京都交响乐团、名古屋交响乐团等在国内外的音乐会及艺术节上演。

曾出访德国、奥地利、瑞士、法国、日本、新加坡及港澳台等国家和地区,进行学术交流与讲座,举办个人作品专场音乐会、作品首演等。先后在《音乐创作》等刊物发表多首作品,在海内外灌录和出版了几十辑CD专辑。其主要作品被广泛收录于各种版本的CD、DVD以及音乐院校的教材之中。出版及主编的著作有:《王建民古筝曲选》(台北风潮公司1998年)、《王建民二胡曲选》(上海教育出版社2006年)、《王建民古筝创作曲九首》(香港博韵公司2010年)、《中国民族器乐本科教材系列》等。除此之外,还多次应邀出任国际作品比赛、金钟奖、文华艺术院校奖、央视民乐大赛等各类比赛的评委。

钱仁平:

王老师,您在民乐创作方面,特别是二胡曲的创作取得了很大的成绩。有的作曲家,比方说郭文景也会写一首民乐独奏作品,我们的杨立青老师也会写过比如琵琶、二胡协奏曲。但是一个作曲家几十年来,专注于民族音乐创作,特别是二胡曲的创作,您应该是独树一帜。那您为什么一直专注于二胡音乐创作,是不是有什么契机?或者最初就有很深入的思考?

王建民:

没有没有,谈不上契机,当时写第一首的时候,我那时候还在南艺当老师,从上音进修回来时间不长,我是1985年,在上音进修两年。回南艺后,那边有个应届毕业生叫邓建栋,他现在很有名了。当时他的专业在学校就已经很不错了。

钱仁平:

是二胡演奏专业?

王建民:

对。是很聪明的一个人,拉琴拉得也很好。他毕业的时候不想拉以前拉过的东西,所以就来找我,看能不能给他写首作品。

钱仁平:

写了一个什么作品?

王建民:

就是《第一二胡狂想曲》。后来我想了一下答应他的原因是因为民乐的东西正好也没写过,试试吧。就是这么一个起因。然后就做一些案头的工作,去收集一些二胡的资料,大概花了半年时间。作品写出来之后,他在他当年的毕业音乐会上演奏了这首作品,在南艺的我们系里面的小演奏厅演奏的。

钱仁平:

那个时候的编制是二胡跟钢琴?

王建民:

是的。其实我们那时候作曲专业根本没有民乐作曲和西洋作曲之分。所以钢琴写作应该是学作曲的基本功。一开始就是钢琴伴奏的。二胡用钢琴伴奏在那时候也不是没有先例。另外,考虑到有钢琴伴奏以后再改成其他版本的可能性比较大。再说了,那个时候邓建栋也不可能请得起乐队来伴奏,为了便于演出,就定了二胡与钢琴的编制。作品演了后,当时人们觉得很新奇,也有人觉得很怪,因为那个时候民乐的语言相对而言陈旧一些,有的时候会给人觉得比较怪的感觉。

钱仁平:

在这个作品之前你没有写过一首二胡作品?

王建民:

没有写过任何一首跟民乐有关的作品,全部是西洋乐器作品。

钱仁平:

那标题里面的“狂想曲”这个词你又是怎么考虑的呢?

王建民:

他当时要我写的时候并没有任何要求,但是我知道他的心思,他想让我写一首可以体现他技术水平的,同时又有点新意,不同于他拉过的那些曲子。我后来就想了一下:第一,我写的东西呢,可能要在技术上有一定的突破,或者是能体现出他的技术水平的。第二,那个时候的民乐创作绝大部分都是命题式的写作,曲名都有很明确的标题。像西洋作品那样的第一协奏曲、奏鸣曲什么的无标题作品很少。我不太喜欢太具体的描写,后来就想到狂想曲这个体裁,它比较适合于炫技。为此我除了看二胡文献之外,也去看了蛮多其他狂想曲的作品文献。像李斯特的,虽然是钢琴狂想曲,但看了一些,大致有点感性认识。

钱仁平:

狂想曲在西方除了李斯特还有其他人写吗?

王建民:

有啊,比如东欧的作曲家埃乃斯库,写过小提琴的《罗马尼亚狂想曲》,还蛮有名的。德彪西写过一个单簧管狂想曲。但这个写得不是很多,不像奏鸣曲。

钱仁平:

一个是中国的器乐,一个是西方的体裁。写一个二胡奏鸣曲也还蛮吸引人的。

王建民:

你说得没错,我当时也曾经想写一个二胡奏鸣曲。但是你既然要用奏鸣曲的话,恐怕曲式上就要跟奏鸣曲式有很大的关系。就是如果不写奏鸣曲式或者跟奏鸣曲式没什么关系,再称之为奏鸣曲的话恐怕说不太通。我要的那种东西恐怕也不需要奏鸣曲的那样的矛盾和冲突,主题之间的那种强烈的对比。我只是需要展示一下我认为的那种风貌,或者说风格吧。

钱仁平:

你刚才说到邓建栋想展现他的演奏技术,可能这个技术跟狂想曲体裁有些关系吧!

王建民:

有极大的关系。因为我分析过的这些狂想曲,特别是李斯特的,它们很大的一个特征就是炫技性很强,如果没有炫技的话可能就不能称其为狂想曲了。我当时写作的出发点就是技术要难一些。事实上当时我这首曲子是蛮难的。

钱仁平:

体裁想好了。那题材上呢,音乐语言怎么考虑呢?

王建民:

传统民乐概念上的题材已经没有了。我没有描写具体事件,所以就没有题材。但是它有内容或者说是素材。素材当时我就想用云贵那边的,我对那边的民歌挺感兴趣的。准确地说这里面的胚胎主要是衍生于“飞歌”。曾经用飞歌作为素材写得比较成功的作品有刘敦南的《山林》,我比较熟悉。夏良也写了一个小提琴协奏曲,是一个类似幻想曲体裁。

钱仁平:

就是幻想曲,然后又改成钢琴版。

王建民:

这个作品还得过全国比赛的一等奖。我印象比较深的就是这两首作品。后来我一直想用这个音调作为素材来写。慢慢地在这个基础上我就列出了一个人工音阶。这个人工音阶刚好跟梅西安的“第三调式”相吻合。但是我绝非是直接搬梅西安的。杨(立青)老师的书上叫“第三模式”。它有一个模式化概念或者程式化的一个组合方法。在用法上我也跟梅西安完全不是一样。因为在梅西安用这个调式的时候他没有什么明确的倾向性。我不太一样,我把“飞歌”的核心音调“抠”出来,强化、移位。它实际上是截断的概念,在和声上也对它进行强化。所以说,有一点点浪漫主义的意思。

钱仁平:

从“飞歌”音调,把它拓展成为人工音阶。然后使用人工音阶的时候又在强化这个“飞歌”的素材?

王建民:

就是这样。当然了,这种人工调式的产生方法肯定是受了梅西安的启发。在上音学习的时候,杨老师刚好从德国回来,他系统地讲过梅西安的作曲技术。现在出的这版书已经是第二版了,最早的一版是福建出的那版,很薄的册子。我当时上杨老师课的笔记还在,讲义也在。学这些东西受益匪浅啊。

钱仁平:

你写《第一二胡狂想曲》的时候叫它“一狂”吗?

王建民:

没错。

钱仁平:

那也就是说,你写这曲子的时候就想好了绝对不止写这一首了?就想搞系列了?

王建民:

当时实际上是留下了一个伏笔,并不是说我写完了“一狂”就一定会有“二狂”,国外的那些体裁,比如说奏鸣曲,它总有编号的,很少就叫“奏鸣曲”。大部分都编号的,协奏曲也是吧!所以我就想还是用一个惯用的方法,给它弄个“一狂”,就是这样的。

钱仁平:

“一狂”是哪一年写的?

王建民:

1988年。

钱仁平:

“二狂”呢?

王建民:

“二狂”间隔比较长了,1998年才动笔的。

钱仁平:

还是委约吗?

王建民:

不是委约。自己想写,外界也有呼声。我就开始慢慢收集素材。我收集素材有个习惯,喜欢不定期地在我那个本子上写下很多的主题,一些小的素材啊,我那个草稿本上经常会涂很多很多种主题。《第一二胡狂想曲》里面的一些东西也跟我以前积累下来的素材有点关系。到1998年就开始动笔写了个《第二二胡狂想曲》初稿。然后,在2001年的时候,南京搞了一个江苏二胡节,挺大的。邓建栋说最好有些新的东西。我就把那个初稿改了一下并定稿在该二胡节上仍由他首演。

“一狂”是云贵风格,“二狂”我就想转回到汉族风格,最后找到湖南风格的那个音调。湖南音调我很喜欢。我平时还是比较关心民歌的。湖南民歌非常有特点,它经常是宫和羽上下来回蹿,挺有意思。宫和弦在高音,是宫区位,在高音区位,宫和弦在上面,底下一个羽和弦在下面。很有意思,它是层叠式的。另外还有些湖南民歌里面包括一些花鼓戏,升sol那个变音,很有特点。它这个升sol,绝非和声小调里面的升sol。它经常变换,比如上面是还原的,下面是升高的。实际上它有一个减八度,很有意思的。但它的减八度没有对接过来,很有意思的,所以我想在这个基础上动点心思,去写《第二》。就用这个东西慢慢搓来搓去,揉来揉去,又排出了一个九声人工调式。这个人工调式还是从la-升sol-mi这个三音列胚胎里面生出来的,然后扩展。

钱仁平:

怎么扩展?

王建民:

这个三音列写完之后,开头音是la。然后民歌里面那个sol是还原的,那么毫无疑问do-mi-sol这三个音一定要在的,这样一来的话我们就排出蛮多音了。再把其他音植入进去,re-do-la,这个do是还原的,原来就有的,嵌个升do进去,变成re-升do-la,也是上4度的la-升sol-mi。

钱仁平:

就是移位。

王建民:

对,移位。la-do-升do-re-mi-sol-升sol-la,但是觉得音阶主干还是简单了一点,再往里面植入一个升re进去,mi-升re-si,那么这个进去有点意思了。就是说,中国传统音乐中的上四下五,最常用的一些习惯音在这里面就轻而易举地解决掉了。

钱仁平:

la-升sol-mi,re-升do-la,mi-升re-si。三音列在这里面形成音阶。

王建民:

三音列在这里面放得比较大。

钱仁平:

不同的“la-升sol-mi”形成音阶。

王建民:

嗯,有了这些音了,我组成和声的可能性就比较多。如果纯五声的,和声一定是五声综合的。这样做的话和声就比较丰富。我把这几个音作为主要的三音列,然后从中衍生出很多其他的小的音调,比如说我刚才说过的减八度,慢慢的这些音调生成了一个小的片段,音调在这里产生了旋律,这个主题大概是这么弄的。

钱仁平:

这个也是钢琴伴奏?

王建民:

对,出于同样的考虑。一定是钢琴版本的先出来。

钱仁平:

钢琴声部跟这个二胡声部的关系呢?

王建民:

钢琴声部跟二胡声部很密切,我的钢琴写作应该算是很花力气的,应该说我钢琴写作的功底还可以。

钱仁平:

用钢琴为二胡伴奏是不是刘文金老师尝试得比较早啊?

王建民:

是刘文金先生。比如《三门峡随想曲》、《豫北叙事曲》。那个时候已经是了不得的事情了。

钱仁平:

听起来也还蛮舒服的,律制上的一些小冲突当然现在也能淡化了。当然我们现在讲的不仅仅是律制有点冲突,我们还是讲织体啊,这个和声方面音高的设计。

王建民:

对,律制冲突是不可避免的。实际上在西方的作品中,它也并非没有律制冲突。比如说小提琴是纯律,钢琴是十二平均律,它也存在一个冲突的问题。更何况小提琴有很多派别,比如说俄罗斯的小提琴派跟美国的欧洲的,它派别不同,小提琴作品里面有无数的民族作品,它实际上也有这个问题。所以说,这个不是一个太大的问题。“一狂”和“二狂”,它们都有对比素材。“一狂”的对比素材,我是从云南那个地方的音调特征里面刨出来的一种写法,是一个自然三和弦的排列。因为我去研究那个地方的民歌,其实像傣族,很多民歌,实际上用的就是我们概念上的三和弦分解的,从上到下的一种概念,但它这个分解的过程中间,一定不会有我们传统的fa,或者si,也不绝对通往下属方向。我去翻看了那个地方的民歌,这种情况很少见,正好给我逮着一个好东西。

钱仁平:

你要把它放大?

王建民:

对,放大。因为我可以在fa-la-do-mi-so-si-re这样自然音三度的模式排列,中间没其他音的。以二胡演奏的最佳音区作为中心,作为轴,向上升,向下降。那个地方的和声很干净,全部是自然音的高叠。所以就比较清爽的,跳出来跟先前那个成为对比,这就是“一狂”中的对比。“二狂”的对比中间有点麻烦,因为“二狂”的主题是设计有音调的,这个音调你抓住了地方特色还能有那个味道,但中间我就想写一个稍微干净一点的,类似于像民歌的那种旋律,找准当地的湖南一些民歌有特点的旋法、有特点的进行,我自己写了一个中间部分,就是这么简单。

钱仁平:

这两个都是单乐章的?

王建民:

单乐章的,多段落的。

钱仁平:

在曲式方面就你刚刚讲的,有一个主要的主题,还有一个对比的主题,不说它是奏鸣曲,但奏鸣性可能还是有一点的,考虑过没有这个问题?

王建民:

没有考虑。

钱仁平:

仅仅是多段式的?

王建民:

多段落是肯定的,因为狂想曲的特点就是多段式。没有考虑那个奏鸣不奏鸣的问题,但是对比相对来说可能会比较丰富一些。快-中-慢这三样东西肯定都要用到,大概是这么考虑的。

钱仁平:

《第三二胡狂想曲》是“金钟奖”的委约作品,对吧?

王建民:

是的。第几届我记不清了,可以查一下。金钟奖组委会约我写一首作为 “金钟奖” 二胡演奏比赛的指定曲目。然后我就在2003年的夏天,大概花了两个月的时间写作。也是前面的思路。云贵地区、湖南地区写了就又要换个区域,想让它听上去比较好听一点,就写了一个新疆的音调风格的作品。

钱仁平:

这个曲子跟《天山风情》有什么关联吗?

王建民:

没有什么特别的关联,但是都是新疆风格的。

钱仁平:

“天山”是哪一年写的?

王建民:

早呢,1993年写的。我当时写“三狂”的时候想撇开“天山”,事实上我是做到了。“三狂”跟“天山”并没有什么明显的相同点。“三狂”在材料上倒是没有什么特别的设计,但是弄了个主导动机。

钱仁平:

反而有点回归传统技法。

王建民:

对,因为委约的时间比较短,也不可能有太多的时间去揣摩,就想写一个相对传统的主导动机式的,我找了一个音调方面比较有特色的主导动机,do-mi-fa-sol。当然新疆的民歌我也看了很多,里面的音调我挖掘出来后发现do-mi-fa-sol很有特点,它有个自然的移位就是sol-si-do-re,经常混用。新疆民歌里面,还有一个非常有特色的现象,是在一个很短的民歌里面居然有很多次的调式转换。还有些民歌它经常会出现变音。这一点对我写这个作品启发很大。

钱仁平:

那就是说“一狂”、“二狂”是截取民间的音调,然后你把它凝练成一个人工调式。在用的时候反过来凸显出这种民族音调的特色,音调特征要把它凸显出来,但是整体和声语音当然是现代的,因为它是人工调式嘛。

王建民:

对。人工的调式我还扩张了。

钱仁平:

对,扩张了。扩张了以后它音高体系也会变得更复杂。

王建民:

就是我没有转调,但是感觉像是转调了一样。但是不能用转调的概念去说,它是一种扩张的写法。

钱仁平:

然后有两个对比的材料在里面。反而就是“三狂”,倒反而往回写。

王建民:

对对对。

钱仁平:

用相对比较传统的手法去写。

王建民:

没错。

钱仁平:

那接下来再说说“四狂”?

王建民:

“四狂”也是委约作品。2003年弄完“三狂”以后,我就调到上音来了。过来以后11月份就有比赛,我去当了评委。“四狂”是2008年10月邵恩跟我打电话。他正好是在“北市国”,就是台北市立国乐团当音乐总监。他说2009年是他们团30周年庆,准备办一系列活动和音乐会,主场音乐会里面希望我写一个作品,他知道我前面写了三首狂想曲,所以就定了这个委约作品叫《第四二胡狂想曲》。他把首演时间也告诉我了,是2009年9月份。我想写作时间还算够,再加上2003年到现在,空的也蛮长的了,我就答应下来了,然后就慢慢开始“煮这锅水”。我在想,写个什么题材呢?还是前面那个套路,区域的迁移,然后就“走”到西北去了。西北民歌我也很喜欢,之前一直没有用过。然后就开始收集素材。我对西北民歌还是蛮熟悉的。但就怎么来挖掘,这很重要。我可以写个信天游,这种味道对我来说一点都不难。音调、走法都比较简单。后来我就找了几首有代表性的民歌分析。我这次分析呢,采取了量化分析的方法,民歌一共多少音,多少个音程,几度的,占几份。分析下来,有若干首的民歌是四度和二度占主要的,我就把二度和四度挖掘出来,作为核心音程,把它们当做砖头,砌起来肯定是陕北的房子。后来我又做了一个表,在这个基础上进行衍生,不断地衍生,音调上不断地叠加。这里面我有几个叠加的过程,四度可以无休止地叠加,叠加上去就是泛调的感觉。二度四度混合叠加,也可以无休止地叠加。二度只能叠加一次,do-re-mi,升fa不能出现,因为陕北民歌里面没有潜伏的增四度,所以唯独大二度只能叠加一次,其他的可以无休止地混合叠加。在这个基础上还可以转位,四度转位成五度,大二度变成小七度。后来有人想知道我具体怎么做的,就画了个表格,这样就看得很清楚。写的时候就是一个非常简单的二度和四度融合兼展开,所以全部的过程包括和声啊,有一点点多调叠置的在里面。大概就是这么一个过程,其实也并不复杂。

钱仁平:

这个作品写的时候就直接是二胡与乐队?

王建民:

是,因为他们要求是协奏曲形式。我连钢琴缩谱都没写,直接写乐队。

钱仁平:

是民族管弦乐还是西洋管弦乐?

王建民:

民族管弦乐。写完这个以后他们就说需要出版,要一个可以供大家学习的版本,然后就所编成钢琴伴奏的。

钱仁平:

除了这四首狂想曲、“天山”,你的二胡独奏作品还有哪些?

王建民:

还有一个协奏曲叫《幻想叙事曲》,这首作品首演倒是在国外首演的,首演倒是“洋版本”,二胡与交响乐队。记得是由日本指挥外山雄山指挥日本仙台交响乐团在某艺术节上首演,由旅日胡琴演奏家许可演奏。

钱仁平:

最近公开演出的作品叫什么?好像有一个民族管弦乐队的作品。

王建民:

《踏歌》。

钱仁平:

对对对。《踏歌》是比较新的作品了。4首狂想曲应该是你近二三十年来创作的主干,有脉络的。除了这4首狂想曲以外,还有一些小规模的作品,但《幻想叙事曲》可能规模也不小哦,协奏曲么。还有《姑苏吟》。

王建民:

《姑苏吟》是个“小piece”

钱仁平:

还写了一些民族管弦乐作品。

王建民:

民族管弦乐作品不多。

钱仁平:

但是刚才那个《踏歌》最早是大型的室内乐吧?

王建民:

是的。不是为了演出需要,我把它改成乐队了。最早那个版本是个大型室内乐,几乎所有乐器都有了。

钱仁平:

就相当于西方的那种大型室内乐形式。

王建民:

对。

钱仁平:

写的声部都很全了。

王建民:

缺唢呐。其他声部都有,后来我又把它填上了。

钱仁平:

那个作品的音调给我感觉就是不看谱子感觉它音调也很有特色的。演完了当天晚上我就问过你了。

王建民:

其实我写东西呢,蛮喜欢在主题音调上动点脑筋。这个音调肯定不是我们通常听到的一般意义上的五声性的东西,我不太喜欢。所以写一个有意思的主题音调,首先我觉得还是要有一些积累的,云南那个地方的好。“踏歌”是个总称,“酒歌”啊,其他什么歌啊,“踏歌”是民间的一种音乐的总称。我看了一下特别是彝族等西南少数民族的音调,它里面纯五声性的东西并不一定占主导地位的。它里面还有增四度呢,自然的增四度。这里面我自己就排列个简单的五声音阶,sol-si-do-re-fa这样一个类似的音阶。

钱仁平:

这样的音调看起来像个属七和弦呢,但它就是独立的,不要解决的。它一旦“解决”了就完蛋了。

王建民:

对。然后我在配置乐队的时候动了点脑筋,用了些多调叠置的手法,高叠和弦,多调高叠和弦,但用的不让你感觉到是故意这么做,我就想办法把它掩藏在里面。比如说一开始两个笛子的呼应,就是两个调的叠加的呼应,就是两个“sol-si-do-re-fa”在里面,我觉得很有趣。那时候到云南采风,看当地人玩耍,互相唱歌、跳舞,很有意思。而且那个地方少数民族人唱歌音很准,非常准。我那时候用MD录下来的那些素材居然在里面听到有多调的感觉,每个人的线条居然非常清晰,这很难得,原始的现代。然后我这地方就觉得适合用多调的感觉,大概是这么考虑的。另外就是一些场面性的刻画,比如说这有个跺脚啊什么的,这跟我们想象中的类似跺脚舞什么的有点关系。

钱仁平:

你写了几十年二胡以及其他民乐作品,你对我们中国作曲家的民乐创作也是非常了解的,就我们现在的民乐创作,你有什么样的心得?你有什么看法?当然了,从1949年以来这类问题讨论了很多,横向的时间里面,我们有好多创作手法、观念在变,大体有个脉络。纵向看的,同代里面比如说你的同行们,他们也做出很多努力,几乎每个作曲家都写民乐。

王建民:

其实呢,我不太会去评价别人写的东西,而且呢,我觉得我有一个优点,我常常看到别人好的那一面。我看同辈的作品也罢,前辈的也罢,尽管前辈可能技术比较老,但我有时候也发现他们里面有很智慧的好方法。比如说,旋律的写作。我比较关注旋律的问题。因为我们学的“四大件”没有旋律学,更没有这个学科,我印象中就有过那么一两次像样的关于旋律的学术会议。

钱仁平:

香港开过一次,我还参加了的。成立了一个学会,但是没有实际性的工作。

王建民:

现在研究旋律的文章几乎绝迹了。但是奇怪了,中国人的这种线条思维、旋律线条研究你没有肯定不行的。我想用我的作品,来体现我对旋律的一种思考,主要的力气就花在这个上面。首先从素材上讲,我这个旋律不是单一的,局限于某个音阶的,或者说是单一调性的,你肯定是要跟当代的技术有所吻合。不能说很吻合,但是基本有所吻合,体现出你这个时代的进步。其次,在旋律的发展手法上,其实原来民间有很多好的东西,我们已经不太去关注它了。因为西方的旋律发展主要是动机式的,特别是在展开段,这个用到我们的音乐里面是很奇怪的事情。我们没有那个玩意儿,但是我们的展开性的东西不是说没有,有很多。那么我们就可以去考虑这些问题,我用纯粹的动机式的这种写法用的很少,我不太喜欢这种语法。而且我在这么多作品里面,几乎找不到半音阶的用法,我们民间音乐里面不太有半音阶。另外在音型的节奏组合方面,我很少用三连音,因为三连音是一个比较西洋化的一种音型,我不大用。我翻过不少老文献,三连音真的是很少。

钱仁平:

如果有那一定是记谱记错了(笑)。

王建民:

有可能,三连音真的是很少出现。

钱仁平:

在民乐圈里我也跟不少艺术家有交往,说到这个民乐编制那是头疼了很多年的事情。

王建民:

编制上呢,是这样的。民族器乐它本身是极端多样化。我们民间的传统组合太多太多,吹打、丝竹乐,等等。我觉得民族室内乐组合已经很丰富了。但民族管弦乐队这个编制可能要仰仗于中华人民共和国成立以后建立的中央广播民族乐团以及彭修文先生。他做了很多工作,奠定了民族管弦乐队这么一个模式。

钱仁平:

“民族管弦乐”是不是个新词啊?尽管我们念得很顺。但在1949年之前有“民族管弦乐”这个词吗?

王建民:

没有。你应该最知道,这个没有的。

钱仁平:

是没有这个词。我们这样一个文明古国,要搞民乐大乐队,当时还奏了贝多芬《第五交响曲》。中国人还是有这个情结,一个“大”的情结。比方说就是前两年,搞了一个大型民族管弦乐的十大金曲评比。当时我也在观察,我是从一个评论的角度来看。直接这么问吧,我们的大型民族管弦乐创作跟丰富多样的民族室内乐创作,你觉得哪个领域里取得的成就更多?

王建民:

那当然是民族管弦乐更大一些。如果从历史寻迹下来的话,民族管弦乐的这个模式相对固定。其实任何东西只要有一个相对固定的模子,它一定能产生积累比较多的成果。民族室内乐原来的名字很土,叫民乐小合奏。那个时候成型的作品真的是很少。1980年代之后,慢慢地有一些,主要是出于音乐院校,属于学院派的探索。怎么样去评判它的成熟度?还是要看它的经典曲目有多少。实际上还是不多。咱们上海音乐学院的胡登跳先生当初搞的那个五重奏呢,倒是一个比较成熟的作品。他做了不少事情,有一系列的成果出来。

钱仁平:

对。教材、编制、创作、教学,它是一体化。

王建民:

所以在一段时间里,有点独领风骚的意思。现在是越来越多了,但是我们的演出阵地,可以说民乐室内乐固定的没有。民族室内乐永远没有办法像弦乐四重奏、钢琴三重奏那样存活一个经典曲目。弦乐四重奏,你从海顿开始算起,哪个大作曲家没有弦乐四重奏啊?所以光是这么一个组合的曲目就不晓得能演多少年了对吧!我到了(民乐)系里(工作)就一直在抓丝弦五重奏,这是胡登跳先生弄的一个好东西,我们后人要抓住。今年丝弦五重奏比赛的简章马上出来了,让大家来参加这个比赛。

回到你刚才那个话题,就是说,同辈作曲家的创作现状,应该说比以前要好得多,作品越来越多,但是为什么总是觉得东西仍然不够?或者说经典的不多,可以出现在音乐会上的常用曲目数量很少。好比说图书馆的藏书少了,那么值得看的书一定就更少了。我们上音有一个蛮好的传统,就是“民理作”这个专业。

钱仁平:

它现在是唯一的吧?

王建民:

唯一的。

钱仁平:

全世界都是唯一的我感觉。

王建民:

一个蛮好的传统。这个还是我们的特点,把它好好发扬下去,应该可以培养出这方面的人才。比如说我们现在的阎惠昌、杨青,蛮多的人都是这个专业出来的。

钱仁平:

他们都在各自的领域里面做得很不错的。

王建民:

对。

钱仁平:

我们这个学校是有几个特点:一个是专门设置了一个民族理论作曲,最早的时候这还是个系部。还有就是我们学校的“曲式课程”是放在两个系里面的,作曲系、音乐学系都有。有时候感觉看起来不那么顺,但是这样会培养出不同特点的人才。

王建民:

“曲式”我认为它的主干一直在西洋曲式,从乐句开始,然后单三部,复三部,然后各种各样的什么奏鸣曲式、回旋曲式。这条走完了,曲式就学完了。后来有不少理论家觉得不够,就会把那个民族器乐里面的一些曲式的概念与西洋曲式混杂起来。比如讲一种曲式结构,举个例子的话,会举一个西洋的乐器,举一个民族乐器,就说明我这个曲式既有民族又有西洋的,这个做法好多。我记得我读书的时候有好多老师会这么做。出版的曲式教材里面呢,我印象比较深的是吴祖强的那本,他就开始那么做了。他里面用了很多民歌的东西,但是就是……

钱仁平:

不成体系。

王建民:

算是加了点佐料吧,在西洋曲式里面加点佐料。但实际上民族音乐的曲式研究,我觉得还是很薄弱,不太多。可以借助于一些音乐学方面的文献,可以借助一些。但是你单独拉出来成体系,程度还不到的。

钱仁平:

李西安和军驰合作写过一本。

王建民:

但这里面有很多的问题,你一旦要成一个体系的话,专用名词必须要有自己的概念。这就是个大问题。没有固定的。比如说旋律线上的最后一个音跟后面头上的这个音重合,这个到底叫什么?叫“鱼咬尾”?作为学术性的概念就太土了,对吧?叫“接龙”吧,也……

钱仁平:

也是形容词。

王建民:

得给它们固定一个特别明确的、规范的学术用语。所以这个里面一直没有固定的说法。民间的说法很多,比如像“合头”“合尾”,挺有意思,但是这些东西都没有固定下来。比如说我们的变奏,民间曲调的变奏方法,到底跟西洋的变奏方法有什么不同,当然我们不一定说非要用“变奏”这两个字。

钱仁平:

对对,应该是完全不同的。

王建民:

西洋的变奏是建立在一个主要支干上面。

钱仁平:

主干音上加花、装饰……

王建民:

对,形成装饰。我们这个变奏它不是那么回事。

钱仁平:

但用西洋的曲式学来分析我们中国的作品,有很多困难。已经感到很困难了。举一个例子啊,马思聪的《思乡曲》,按照西洋曲式学,有一本教科书上把它分析为复三部曲式,前面是aba,中间是cdc,最后再现的时候变成了a,ba都省略掉了。但是把作品比作是一个人,这很显然头重脚轻,有点不合适啊。然后我认真把这个曲子听了几十遍,这个曲式其实它的回旋性很多,比如说那个思乡的主题,它不断地出现,就是一个人在思乡,然后里面有对比主题对比一下,还是那个a占了主导地位。这个曲子如果一定要被说成是复三部曲式的话,那就有点削足适履了。当然说它是回旋曲式是不是一定合适,这个也要斟酌,但是回旋性占了很大的优势。

王建民:

对,用曲式学教科书上的曲式范例来分析那么丰富的音乐创作是很难的。

钱仁平:

这是有问题的。

王建民:

从学术角度,我们民族音乐曲式的名词一定要科学。特别是在结构上的划分。我们有太多的时间,受西洋的结构概念的影响。

钱仁平:

潜移默化。这就是理论与实践的关系了,它就容易潜移默化。

王建民:

所以说我们有很长一段时间民族器乐的创作走到一个死胡同里面了。这个死胡同就是那个永远不变的aba,这是一个死胡同。但是我们到琴曲里面,就是这么多古琴曲里面,就没有aba。那些很熟悉的传统曲子也没有aba。比如说《十面埋伏》、《夕阳箫鼓》,没有aba的。我觉得我们分析应该另辟蹊径,另长一个眼睛看音乐。不然的话就是很麻烦,没说服力。因为音乐学永远不是空的学,不是空中楼阁,如果音乐学不关注创作本身,我觉得就变得无言之声了。我们的音乐学是为了指导实践嘛。

钱仁平:

不讲它是指导,它也是相互循环的作用。实践-理论-实践-理论,哪个在前哪个在后,这很难说,就跟鸡与蛋的关系。但是你总说“aba”以后,这个作曲家拿起笔的时候他说不定就这么写了。这就干扰了,是吧?作曲家也要保持清醒,理论家更需要发现实践里面大量存在的、不是“aba”的东西。

王建民:

所以我写东西的一定会避开“aba”,但是可能是大的“ABA”,设置很多的段落,不是简单的“aba”,这样至少可以摆脱那种困扰、模式化。那是不灵的。

(上海音乐学院出版社)

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528