撰稿:李鹏程

陈其钢是中国第五代作曲家的突出代表,在世界乐坛享有很高声誉。他于1951年8月生于上海,父亲陈叔亮是著名书画家,母亲肖远是音乐家,幼年随家庭迁居北京。受父亲影响,陈其钢自幼学习书画、昆曲、京剧。1964年考入中央音乐学院附中主修单簧管,1973年进入浙江省歌舞团,1977年考入中央音乐学院作曲系,师从罗忠镕教授。1983年毕业,以第一名成绩考取教育部公派出国研究生,而后赴法国留学,成为作曲大师梅西安的关门弟子。1995年,荷兰人拍摄了纪录片《惊雷》(De oogst van de stilte),关注了青年时代的莫五平、陈其钢、谭盾、瞿小松、郭文景的创作和生活,片中的陈其钢少言寡语,在接受采访时以一口流利的法语表述着音乐理念,带着浓厚的书生气息。

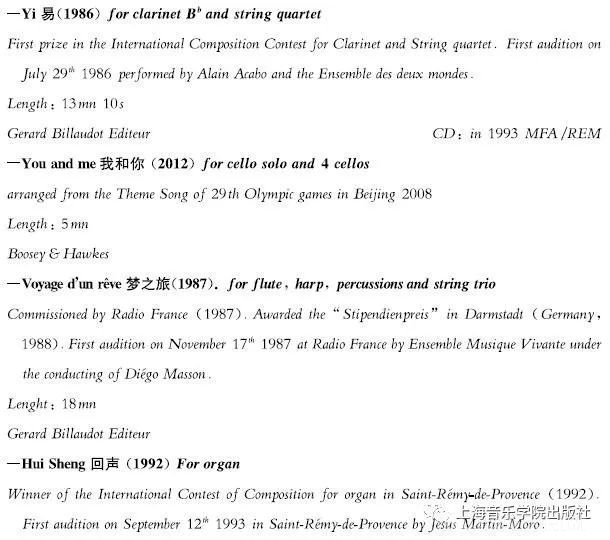

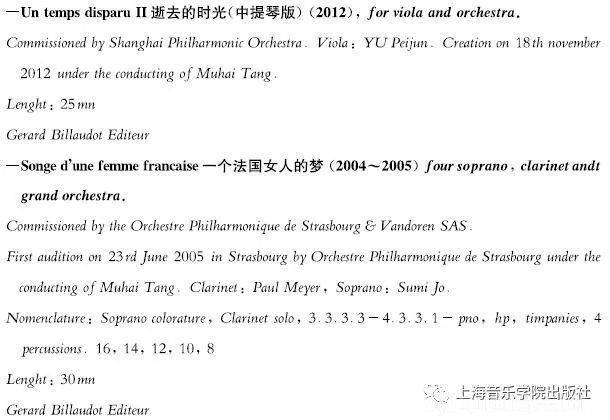

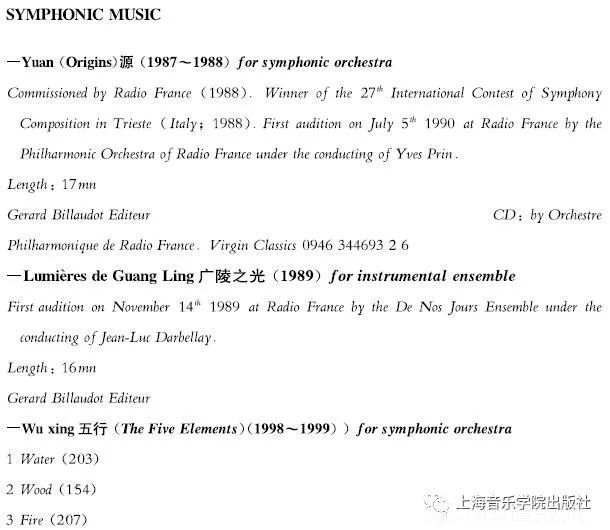

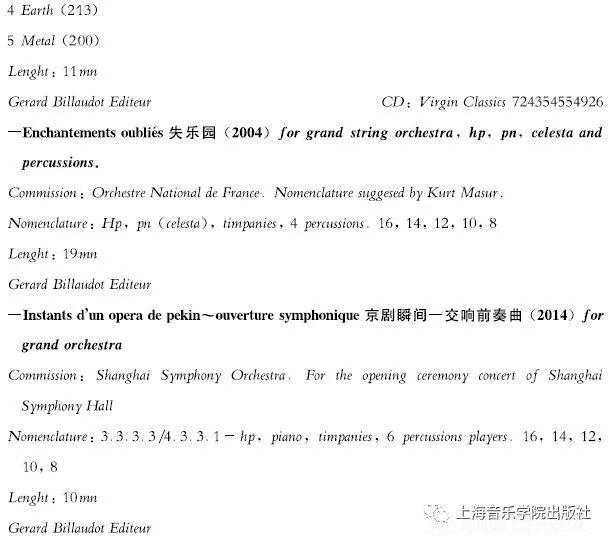

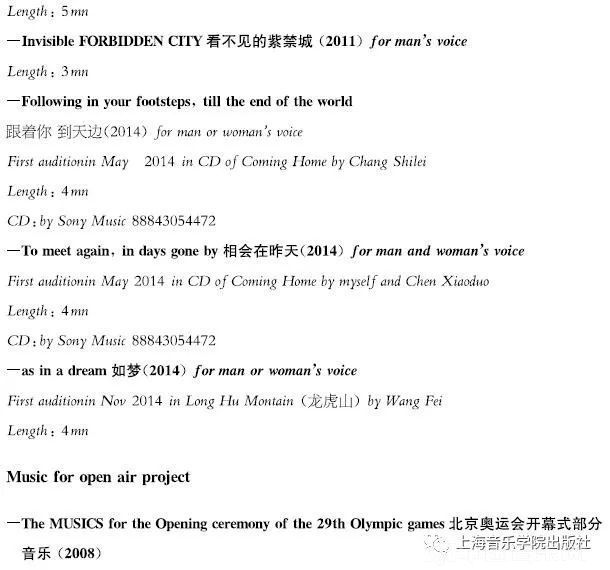

陈其钢的重要代表作有:1991年应荷兰新音乐团委约创作的《抒情诗II——水调歌头》(为男中音与11位演奏家而作),采用了苏轼的《水调歌头》为词,融合了中国京剧唱腔和西方现代室内乐写作技术。1995年创作为双簧管和乐队的《道情》。 1996年受法国国家交响乐团委托,为马友友创作大提琴协奏曲《逝去的时光》,古琴曲《梅花三弄》的泛音旋律作为主题,在全曲中经历多次变化。1999年创作代表性作品《五行》。2000年应“梅西安国际钢琴比赛组委会”委约,创作了钢琴曲《京剧瞬间》,此曲在2014年改编为交响前奏曲,成为上海交响乐团新厅开幕曲。2001年以表现女性情感为主题,创作了《蝶恋花》(为交响乐团和六位女声、民族乐器而作的协奏组曲),与五行和逝去的时光一起,在世界范围获得了极高上演率。2014年创作小号协奏曲《万年欢》,此曲以昆曲曲牌“万年欢”为主题,充分挖掘其曲调中内在的悲凉情感,形成了中西、古今、悲喜的极大反差。此外,陈其钢还曾担任北京奥运会开幕式音乐总设计,创作了脍炙人口的歌曲《我和你》;他还为张艺谋的三部电影——《山楂树之恋》《金陵十三钗》《归来》创作了极其精致的配乐。

2012年,其子陈雨黎不幸在一次车祸中丧生,他生前曾作为音乐制作人,担任北京奥运会开幕式录音总监。爱子去世后,陈其钢从巨大的悲痛中挣扎出来,近两年投入更多精力为中国青年作曲家搭建委约和交流的平台,努力实现雨黎生前未完成的理想。近年,陈其钢在位于浙江省黄泥岭的躬耕书院开设音乐工作坊,邀请青年作曲家和音乐学者在一周的时间内交流讨论,收到良好效果。

10月初,陈其钢作为上海交响乐团驻团艺术家,在新乐季开幕音乐会前夕,接受了我们的专访,针对音乐创作观念等方面的问题进行了交流。

李鹏程:

上海交响乐团新乐季将上演您的9部作品,并邀请您担任驻团艺术家,据悉您还将在这里举办两场讲座,能否介绍一下您的构思?

陈其钢:

应该说是上交给了我这个机会,我自己没有什么构思。上交根据自己的时段、指挥家、演奏家的可能性、曲目编制的大小、乐团的前后巡演情况、指挥是否对曲目有兴趣、独奏家是谁、是否演出难度太大来安排作品。比如说我的大提琴协奏曲《逝去的时光》因为近期曾经演出过,就没有安排在音乐季中;《看不见的声音》想了半天,最后还是没有放在里面,因为找不到合适的演唱者。《小号协奏曲》也没有,因为演奏家费用太高。我知道上交为此下了很大的工夫,做了很多改变。

李鹏程:

一个乐季能安排一位中国当代作曲家作为驻团艺术家,并且安排这么多曲目,还是很少见。

陈其钢:

对,这个在国外也很少见。国外的驻团作曲家主要是委托创作一首或两首作品,一个乐季内演奏和委托顶多四首作品。然后作曲家还要承担一部分义务,跟乐团进行一些普及工作。

李鹏程:

您特意为上交音乐厅开幕创作了交响前奏曲《京剧瞬间》,想必您对上交也有着特殊的感情吧?

陈其钢:

当然,上交是我出国以后第一个承担我个人作品音乐会的乐团。整整二十年以前,1995年3月23号。这个是我永远忘不了的。那是我出国第11年,资历还浅,重要的作品都是在之后完成的。当时的上交是在国内最规范的一个乐团,在湖南路那个老宅子里面,很有感觉。说起来大家可能不信,交响前奏曲《京剧瞬间》是我在国内接受的第一部委约作品。之前有过一个计划,委托我写一部歌剧,但是我最终拒绝了,因为我觉得自己还没有能力去驾驭歌剧这样复杂的艺术形式。

李鹏程:

您说的这是哪年的事?

陈其钢:

2006年。一开始我接受了,后来觉得我做不了。我不愿意将音乐创作当作证明自己的事业来对待。音乐是自己灵魂的展示,如果没有感觉,无论什么条件都不可以接受。所以我特别坚决。

李鹏程:

您刚才提到,1995年回来开国内的第一场个人专场音乐会还不够资格。而之前,您那一代的比如谭盾早就在国内开过专场了。1995年恰好是荷兰纪录片《惊雷》发行,你们已经算是蜚声国际了。

陈其钢:

嗯,但这是两码事。一个人的成熟和成名,是两码事。自己以为很了不得的事,回过头来看看,其实很幼稚。今天也不能说这个话,再过十年,回过头来,又会觉得自己有幼稚的地方。

李鹏程:

您生在上海,成长在北京,后来定居在巴黎,您曾说自己是“一棵移植到法国的中国树”,想必您的音乐也从这种多元文化融合的历程中获益不少。就拿《京剧瞬间》来说,我们能听到运用了京剧音乐中“行弦”和“二黄”的曲调,还借鉴了梅西安的“有限移位调式”。那么上海呢,这座城市的文化在您的音乐中起到什么影响?

陈其钢:

有,江南文化和江南文人情怀的影响。比如说《水调歌头》,结合京剧、昆曲与评弹的腔调和韵白。还有《金陵十三钗》里面用了“无锡景”,而且我用了苏州话。跟江南有缘分,比如说我在杭州工作了五年。上海是一个很有生活情调的地方,再加上生在这儿,意义非凡。而且,我母亲当时随第三野战军进入上海,华东区军事管制委员会派驻三个大员接管上海音乐学院,就是我母亲和罗忠镕、桑桐三人。

李鹏程:

交响前奏曲《京剧瞬间》不仅是今年上交音乐季的开场曲,还是北京国际音乐节开幕音乐会的开场曲,如今距离最初写出的钢琴独奏版《京剧瞬间》已经过去15年了,其间在2004年还修改过一次钢琴版,在您心目中这部作品是否也像一个独立生命体一样在不断生长?

陈其钢:

其实好多作曲家都有这样的过程。一开始是钢琴曲,后来觉得这个钢琴曲还不错,改编成管弦乐版本,结果管弦乐曲反而被人记住。至于为什么改编,因为我的作品中很少有短小的乐曲,唯独《五行》十分钟,但是是五段。我不喜欢活力四射的感觉,所以上交委托我作开幕曲的时候,我不愿意写那种号角性的、节日序曲一样的作品。我还是想以风格性为主,想来想去,还是觉得这个合适。

李鹏程:

开幕式音乐会上演的另一部作品《逝去的时光》在1996年完成时是大提琴协奏曲,后来改编为二胡协奏曲,担任此次上交音乐会二胡独奏的是严洁敏,她还曾参与录制过您的电影音乐《金陵十三钗》,我觉得她是非常好的演奏家……

陈其钢:

我觉得她是最好的二胡演奏家,只有合作过才知道。看一个演奏家,最重要的是看其在视奏和头一次感悟音乐的能力,而不是去演一个古典的、已经有很多人演奏过的作品。我们的二胡教育,从小学,其实到中学已经所有的文献都滚瓜烂熟了,他们拉那些曲子的时候你很难看到演奏家真实的自己。其他器乐也是如此,对古典乐曲可以通过模仿达到相当高的水平。这么多年来我经常受骗,之前选演员看着台上感觉非常好,但是真到演奏新作品的时候,会五音不全、节奏感缺乏、视奏能力很差、对音响的强弱控制也没有感觉。

李鹏程:

所以从视奏新作品的能力来看,您曾说郎朗是一流的钢琴家?

陈其钢:

对,他真是非常好的演奏家,不需要给他太多时间,这就是能力。这使得他对文献的记忆力巨大,演什么都行。

李鹏程:

一位好的演奏家对您的作品意味着什么?或者说您有没有通过和演奏家的沟通获得益处的作品?

陈其钢:

好的演奏家给作品的反馈作用是巨大的,特别是大独奏家,他会给你的作品一些很好的建议,甚至在写作之前,这个建议就起作用了。不同的指挥,带给曲子的呈现结果是完全不同的。从整个历史发展脉络来看,演奏家对音乐的发展所起到的推动作用,有时候不亚于作品本身。有的作品在历史上本不著名,是被演奏家挖掘出来的。比如说马勒就是典型的例子,如果没有伯恩斯坦、小泽征尔在1960年代的推动,他在今天不会这么知名。所以我反过来要问另外一个问题,这个作曲家真好吗?由于其作品被著名的演奏家推出来,会有很多人跟风。另外,古典作品在三百年前的演奏方式和今天是完全不一样的,一代代演奏家给作品带来了新的生命力。加拿大钢琴家古尔德,把巴赫弹成那样,巴赫要是在世的话,一定会瞠目结舌,说你把我的曲子演奏得如此活灵活现,简直太出乎预料了! 所以,演奏家对我来说非常重要,比如我的双簧管作品,是演奏家一点点告诉我这样可能、那样不可能。

李鹏程:

这让我想起《五行》,它对乐团的演奏水准要求很高。这部作品在我眼中是一部非常出色的实验性作品。您在艺术人文频道的访谈中说“《逝去的时光》首演后去写《五行》,是机会主义在作怪”,为什么这么说?

陈其钢:

作曲家就是个凡人,他碰到阻力时情绪一定会波动,不可能在遇到批评或表扬时跟没听见一样。包括梅西安,他在1940年代末之前的作品都非常有个性,到1950年代后期受布列兹这批学生的影响,在1960年代就有很多晃来晃去的东西。斯特拉文斯基也是一样,受当时很多先锋音乐的影响,风格变动非常大。我的《逝去的时光》在首演后,受到了法国世界报乐评人非常刻薄的批评,当时我会想,这条路怎么走下去?当然最终我不但没有屈服于这种美学上的压力,反而更坚定了沿着自己的路往下走的决心,但是在那个时候,我会想证明我自己,《五行》就是用来证明“我可以写得比你们棒”的一部作品,别闹!但实际上16年过去了,回头看《五行》并不先锋,现在听《五行》,觉得那还是我,还是非常有抒情性——像“水”,一出来,调式在里头飘飘忽忽的;像“木”,到了高潮时,变成线条了。这些都不是先锋派的特点。但写这部作品至少是像车前面遇到一只挡道儿的猫一样,先绕个弯儿。

李鹏程:

在去年上海音乐学院当代音乐周的讲座中,您反复提到“真诚”这个词,希望青年作曲家能够不被权、利所诱感,包括不被学院机构和作曲比赛的导向所左右,写自己内心想写的音乐。今年5月,王健针对现代音乐的一段话被国内媒体热炒,他说到“作曲界被一帮人控制着,年轻作曲家必须从他们这拿奖金和项目”。他说的也是现实,依照您所提倡的“真诚”标准,难道就让年轻作曲家靠做“活儿”来养活自己吗?

陈其钢:

你说的是两件事,一个是养活自己,一个是在艺术领域内执着追求。一定要找到“真我”,这也是我这两期工作坊主要讨论的内容,首先你要知道你是谁,然后再去谈真诚,否则会比较空泛。怎么说呢,我认为,只有那0.00001%的极少数人认定了自己是谁,深深地爱自己所做的事,敢于面对各类势力给他的压力和影响,根本不在乎分数高低、学校大小、是否获奖,这样的人是真英雄,这种真英雄是不会被埋没掉的。

李鹏程:

我看到这次躬耕书院陈其钢音乐工作坊的学员日志,其中有一位留学法国的学生写道:“在更加迷感之后,要向模糊又清晰的目标前进。”青年作曲家大概总会有这样的过程,像您刚才说的绕个弯儿才能找到“真”,这条路不会那么容易找到。20世纪许多大作曲家都曾被权威所引导,最后才找到“真我”。

陈其钢:

其实这些权威本来是很有个性的,只不过在那个特定的时代他们的势力太强大了,逻辑固化之后就成了体系,在各个音乐学院里推行,音乐节、乐团、乐评人全部受这个体系的影响。不能说他们起初没有个性,但当他们将自己的个性延伸到别人身上去,说“你也得像我这样才对”,那就不对了。这个问题在今天全世界的音乐学院都存在,都在传播一个固化了的标准,因为这样最保险,有标准才可以教、可以得分、毕业、入学,但这不是艺术。什么叫创?创新不是比赛,作曲家不是为了参加比赛而存在,更不是为了当音乐学院教授而存在,我们是为了让这一生活得有意义,活出真本色来,要不然不是白在世界走了一圈吗?你今天让这人高兴,那人高兴,你自己高兴不高兴呢?创新很简单,又很复杂,创新的路很长但非常简单——创新, 就是你的个性的完美呈现。因为你的个性是独一无二的,有本事就把它呈现出来,你就成了。当然,这是理论,呈现需要技术、知识、修养和阅历,这都不简单,但至少这个原则很明了,而不是世俗地看能挣多少钱,也不是要当学究,当学者是最无聊的。只要你衣食住行的最基本需求解决了,就不要为钱去写作,包括写电影音乐也是这样,你觉得这电影有意思就去做,没意思就不做。

李鹏程:

所以您不会像很多作曲家那样将电影音乐视为赚钱的“活儿”?

陈其钢:

谁愿意花三年时间做一部电影音乐?人家花一个月的时间,你花三年时间,这辈子有多少钱能这样"浪费”?

李鹏程:

有些专业作曲家不会将舞剧音乐、电影音乐视为自己的作品,甚至不许把写过的配乐列入自己的作品列表,您好像并不排斥自己的电影音乐进入作品列表?

陈其钢:

无论电影音乐还是其他音乐,都体现一个统一的我,观众不会在电影音乐里看到另外一个我。

李鹏程:

西方一些先锋派作曲家在1970年代前后有回归传统的倾向,有人认为您的整个音乐创作也有从先锋到回归的趋势,您同意这种看法吗?

陈其钢:

在1980年代时我是同意的,那时开始往这条路走,即“走出现代音乐”, 我可以同意这个观点。但现在,通过这些年的经历,雨黎去世,自己到农村去生活,办工作坊,我发现一个人有一个人的路,根本就无所谓回归也无所谓加入,你从来就没归过谁,如果你归了谁,你就不是个东西。创作人应该是原创,原创和本来存在的学派不应该有直接关系,不应隶属于哪个学派,你的方法是属于你自己的方法,这个方法和历史有一定的传承和延伸性,不能割裂历史,但是,你一定是一个完整独立的,从传统文化中间生出来的人,所以无所谓回归。

李鹏程:

您刚才提到雨黎,他已经离开我们整整三年了,此后您创作了小号协奏曲《万年欢》,昆曲曲牌“万年欢"本是宴会节庆音乐,您却挖掘了这个曲调内在的悲凉情感,去年这个曲子上演于“余隆和他的朋友们“音乐会,在那场热闹欢愉的音乐会上,您的《万年欢》更显出非常复杂的情感。记得去年10月在您的作品专场音乐会前,我告诉您当天下午一个班的同学看完《雨黎的梦想》后泣不成声,您说“我也得哭啊。 命运无常,没办法……”我想起美国作曲家罗奇伯格在爱子去世后开始远离序列主义,写下一首《面对死亡和时间》之后,浙渐转向人们熟知的所谓“新浪漫主义”音乐风格。您这三年来在创作观上是否有什么转折,或者说随着年龄的增长是不是会更温和、折中?

陈其钢:

应该说……更不去考虑其他的……人为的、社会的因素……也不能说更封闭,应该说是,突然一下开朗了,就是觉得……以前所纠结的一些东西,原来是如此的不重要,因为我们所做的是特别神圣的,尤其是我们搞创作的,特别是做音乐的,这是非常抽象的表达方式,我能用这种表达方式,已经很神奇了,而我用了几十年,一直走下来,没有停止,它无形中代替了我、扩展了我、延伸了我,所以我觉得这是特别幸运的一件事。你的音乐从你这儿出来,却再也不理你了,走了,这真是非常神奇的。你看着这些作品写出,后来就没时间参加排练演出了,作品自己在那儿飞,有时候你突然听到各种各样的反馈。是你生命产生的不同的折射,因为反馈都是不一样的, 即便只有三个人听到,也是多么的幸运啊!对于平庸的人生来说,你会觉得这辈子没白活,这是创作人的感受。

李鹏程:

今年1月底和9月底,您在躬耕书院举办了两届音乐工作坊,报名要求很简单,每位申请者写一段文字表述:“作曲对我意味着什么。”那么,作曲对您又意味着什么呢?

陈其钢:

它在变。一开始作曲对我意味着作业,后来作曲对我来说意味着事业,能给我带来名利,最后我发现作曲就是你自己,意味着我生命的存在,可能将来作曲还意味着我灵魂的存在,那都不是我生命的存在了。一直在变,越变越超脱。现在我们躬耕书院工作坊的大多数学生还处在作业和事业的阶段,我们要做的就是一起讨论,每个人不同的观点互相刺激,作品会收到各种各样的反馈,大家都在追索——怎么定位这样的作品?你写这样的作品和你有关系吗?你的语言表述和你的音乐语言的关系有多大?这个音乐语言到底来自何处?经过这样的讨论后,尽快摆脱音乐是作业和事业这个阶段,我们这期主题叫做“寻找真我”,你的音乐是你吗?有些人特别坚定地认为这个音乐是他,但旁边的人会说这个音乐不是你。为什么?因为沾染了太多你周边的文化,比如说你在流行圈、你在法国、你在上音,是不是上音的老师给了你一些影响,结果一看那老师写什么样你写什么样,两人差不多,这怎么能说是你呢?通过这样的讨论,会清醒很多。

李鹏程:

听说这期工作坊里有个女生都被当场讨论说哭过……

陈其钢:

是啊!

李鹏程:

就像您刚才说的,很多学员在去之前就是大俗人,在那儿可能受到您的影响,眼界会开一些,但是,回来之后遇到现实阻力,可能又不会那么纯粹了。

陈其钢:

很有可能,反复是很正常的。

李鹏程:

这个时候他可能就会想,陈老师在那儿跟我们说这些,是不是有点儿站着说话不腰疼啊,因为您已经过来人了嘛。

陈其钢:

肯定的!但是说和不说不一样,这毕竟是过来人的经验。他们现在组了微群,会互相交流、互相鼓励,我们上一届23个人,这届30个人,那23个人到现在还热闹着呢,这是很不容易的,在专业界的同行之间打破壁垒。在学校里,老师上完课就走了,他根本不知道学生在下面是怎么想的,他觉得我就是老师、你就是学生,在我们那儿没有老师和学生之别,都一样。

李鹏程:

谢谢您接受采访,祝明天晚上您的作品演出成功!

终

作者介绍

李鹏程,博士,浙江音乐学院副教授,中国音乐评论学会理事

《中国新音乐年鉴2014》(钱仁平|主编)

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528