在意大利著名导演贝托鲁奇的代表作《末代皇帝》中,坂本龙一既是演员,也参与了配乐。回忆起这段经历,他记录下了很多有趣的故事,这部电影也确立了他作为一名杰出的电影音乐作家的地位。

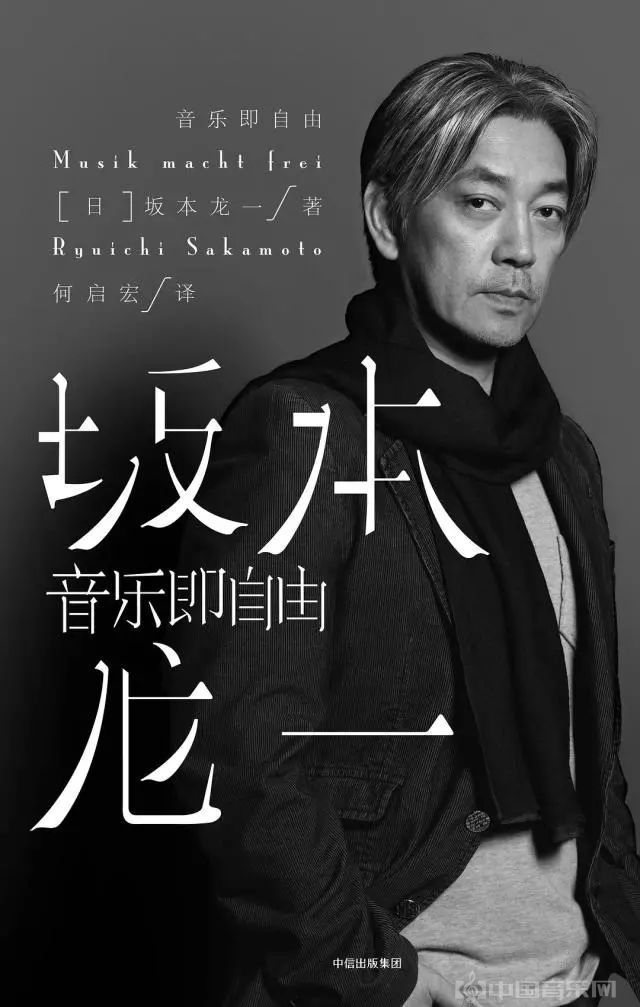

今天的这篇文章来自坂本龙一的自传《音乐即自由》,为我们呈现了音乐大师天性中可爱的一面。

“一星期后要拍这场戏,在那之前你都不准笑。”

参与电影《末代皇帝》 的拍摄工作,对我而言真的是非常重要的经验。与贝托鲁奇导演一起工作相当有趣,每天都过着紧凑的生活。

我第一次见到贝托鲁奇导演是在1983年的戛纳影展上,那一年《俘虏》入选为影展的竞赛片。通过大岛渚导演的介绍,我跟崇拜的贝托鲁奇导演寒暄过后,他就开始滔滔不绝地聊起了拍摄《末代皇帝》的事,比如说他想拍摄这样一部电影,然而,困难重重之类的话题。在喧闹嘈杂的宴会会场里,我们就一直站着,听他说了快一个小时。我觉得这部片的拍摄工作似乎非常有趣,不过做梦也没想到自己居然会参与。

我大概是在三年之后受邀出演。工作团队似乎费了很大一番工夫取得拍摄许可,总算在1986年于北京紫禁城开拍,过了三个月后,我也加入了拍摄的行列。

其实在开拍之前,我已经拿到剧本读过了,里头有一幕剧情让我怎么样也无法接受。剧本里写着,我所饰演的甘粕是切腹而死。到了拍片现场后,我很固执地不愿配合,心里觉得:“虽然我很希望出演这部电影,但是切腹实在令我相当反感。对日本人来说,切腹是多么的可耻。”于是,我拼命说服导演:“一提到日本人,就会联想到切腹。像这种刻板印象,你应该也觉得很丢脸,而且你在全球的影迷也应该不会接受吧!”

甘粕曾经在法国待过两年多,在当时是个相当时尚的男子。我向导演恳切地拜托:“这样的男人怎么可能会切腹?拜托改成用枪自尽吧!”贝托鲁奇导演也知道甘粕是一位时尚的男子,而且在电影里,甘粕的办公室墙壁上还有着未来派的画。最后,我坚持地表示:“是要选择切腹?还是要选我?如果要留下切腹的剧情,我马上就回日本。”我似乎是让贝托鲁奇导演伤透了脑筋,结果剧情还是改成甘粕举枪自尽。不过,实际上,甘粕是服毒自杀。

到达拍片现场当天,我与饰演溥仪的尊龙第一次见面。所有人已经拍了三个月左右,每位演员都完全投入自己的角色。他对我说:“你是日本派来的幕后黑手甘粕,是我的敌人,片子没拍完,我不会跟你说话。”我当时是带着吊儿郎当的心情去的,所以被他的话吓了一跳,心想这个人是怎么回事。

后来,我还是成天说笑,态度轻浮。甘粕的角色有一场重要的戏,要对着皇帝说:“你只不过是个傀儡,是我们日本的玩偶。”于是,导演就来警告我:“一星期后要拍这一场戏,你在那之前都不准笑,去想想天照大神。”大概是我平常太过吊儿郎当,导演已经看不下去了吧。在这之前,每天晚上拍摄工作一结束,我都会和大家去吃饭,一起去玩,但是经过了这次的事,就没有人来找我出去了。

接下来,实际拍摄这场戏的日子来临了。导演觉得我愤怒的力度不够,于是亲自示范给我看:“要用这样的方式表达愤怒!”我虽然照着导演的方式做,还是完全不行。导演一直喊着:“再多一点!再多一点!再多一点!”我始终都没办法从他口中听到OK。

电影里有一幕是日本昭和天皇要在东京车站欢迎溥仪来访,于是剧组人员匆忙去寻找可以饰演天皇的临时演员。选角指导跑遍整个北京,总算顺利找到和天皇相似的人选。很巧地,这名临时演员也是日本人,好像是在北京经营贸易公司还是什么公司。他的长相和胡子,都很像昭和天皇。他是个非常奇特的人,我们聊开来后,他告诉我一个很有趣的故事。

他之前因为工作需要,暂时回东京,结果收到一封自己公司的中国女性员工的来信。内容写着,两个人在北京街上说话时,有人看到去通知了公安……不过,如果他肯和她结婚,一切就没事了。

我还在想这个人会怎么做,结果他表示自己就那样结婚了。也就是说,那时写信给他的女员工,现在已经成为他太太了。这似乎是一个匪夷所思的故事,不过我自己其实也有好几次类似的经验,和我关系不错的中国女性在街上迎面走来时,连看都不看我一眼。1986年的中国社会,还是有着我们这些外来者无法窥知的一面。

▲《末代皇帝》拍摄现场 坐在坂本龙一身旁的是贝托鲁奇导演

剧组所有人辗转在北京、大连、长春三地进行拍摄工作。在北京拍摄时,是租下了货真价实的紫禁城,移到长春之后,则是借用了伪满洲国皇帝实际居住的宫殿。紫禁城里的物品都让蒋介石带到了台湾,几乎一件不剩,不过紫禁城结构对称的宏伟建筑还是令我大为叹服。长春是伪满洲国“首都”,因此有着宽阔的大道,而且街道都是采用棋盘式设计,也很有气势。

“龙一,帮《末代皇帝》制作配乐。”

《末代皇帝》的拍摄工作从北京展开,然后开拔到大连、长春持续进行。到了长春,剧组也借到实际的宫殿,拍摄了溥仪“登基”为伪满洲国皇帝的一幕。贝托鲁奇导演表示,希望这一幕的现场能够配上音乐,于是要求我立刻创作“登基仪式”的音乐。

一直以来,我都是以演员的身份参与拍摄工作,从没想过得创作配乐。我也觉得贝托鲁奇导演虽然请我加入演出,却也没有考虑过要让我负责配乐。真要说起来,据说导演的老朋友埃尼奥・ 莫里康内几乎每天打电话来片场,请导演让他负责这部电影的配乐。总之,我就遵照导演这时候的指示,就当成是制作摄影现场的这一幕配乐,而不是负责整部电影的音乐。

我一直对民族音乐很有兴趣,读书时也学过,但是我不太喜欢中国的音乐,也没有写过中国风的曲子,甚至是几乎没有听过。而且,拍片现场缺乏器材,给我作曲和录音的时间大概也只有三天。

贝托鲁奇导演狡猾地笑着说:“不管是什么样的音乐,埃尼奥可都是当场就立刻写出来哦。”听了导演的这句话后,就我的立场而言,总不可能当场推辞吧。

我向贝托鲁奇导演提出要求:要我写曲,也总得给我钢琴啊。于是,剧组帮我借来了一台旧“满洲”电影协会的钢琴。“满洲”电影协会的前身是“满洲”铁路电影部,是当时的“国有”电影公司。在片厂里有一台直立式钢琴,当地的工作人员用货车运到了我的房间。那台钢琴原先保存状态就不好,又加上一路颠簸地运送过来,所以走音走得很厉害。然而,再说什么也无济于事,于是我在作曲时,几乎是一边想象乐音,一边写下。

到了片厂,有一位稍懂日文的老先生负责协调工作。那位老先生对我说:“你是演甘粕老师的人吧。”没想到他居然认识甘粕上尉本人。一问之下才知道,他大概十八岁就加入“满洲”电影协会的管弦乐团,在团里吹奏长笛。“甘粕老师对我很好”,“甘粕老师是个了不起的人”。从他的这些话里可知,甘粕上尉应该相当受当时的人敬爱,有他充满魅力的一面。

录音的地点是“满洲”电影协会,并且由当地乐团负责演奏乐曲,也就是说,呈现出来的声音几乎与当时没有两样。唯一不同的地方,大概只有片厂立的毛泽东铜像吧。其他部分全部原封不动,从过去一直保留至今。因此,似乎随处可以见到甘粕上尉的亡魂,令我有些毛骨悚然。

我不清楚伪满洲国当时的音乐形式与演奏方法,但猜想应该多少都会加入中国的乐器,不过是稍微偏向西洋风格的音乐。而且,由于是出自日本人之手,又是用来宣扬国威之类的音乐,整首乐曲应该会显得非常不伦不类才对。

我写的虽然不是拿破仑加冕仪式的乐曲,不过还是放入了一些法国风格,做成带有浓厚鼓乐曲味道的音乐。当地的演奏者绝对无法完美演奏,不过这种演奏程度的差异更能营造出当时的实际氛围,真是太好了。

无论是宿舍、片厂,或是那位老先生,我面对这一切时,感觉像是被吸入了当时的世界。回到那栋天花板挑高的宿舍睡觉时,仿佛真的会有关东军的军官出现一样,让我觉得心里毛毛的。

我认为,在电影这种事物里,有些部分能够跨越某种现实与虚构的界线。电影仿佛具备这种强大的磁力,甚至有时在拍片现场会让人为之丧命。无论是“现实”,或是“虚构”,都是硬要为了设下界线而使用的词汇,现实就是虚构,虚构即为现实,两者之间原本就没有界线存在。跨越这类语言界线的真实就反映在电影之中。在《末代皇帝》一片中,我想也必定会出现这样的情形。

影片杀青过了约半年,我因为工作关系,人在纽约。在酒店退了房间,正要坐上车时,柜台人员把我叫了回去,说是有我的电话。我接过电话,原来是制片杰里米打来找我。“龙一,帮《末代皇帝》制作配乐。”

于是,我提出两点要求。第一,时间至少要有两星期,一星期让我能在东京作业,然后再前往伦敦,与正在剪接电影的他们会合,接着完成剩下的部分。第二,我要雇用助手帮忙。当时索尼Epic唱片公司有位非常优秀的女职员,她姓筱崎,我们私下都叫她“钢铁女”。我希望能够雇用她一星期。杰里米立刻答应了这两点要求。

我问贝托鲁奇导演希望是什么类型的音乐,得到了这样的答案:“电影的舞台虽然是在中国,不过这是一部欧洲电影。故事的时间虽然是从二次大战前开始,一直到战争期间,但这仍是一部现代电影。我要你做出呈现这种感觉的配乐。”

我心想,这样的答案说了跟没说一样,不过我也没时间不知所措,于是在脑中大致描绘出一个轮廓:用西洋的管弦乐曲当作基本,然后大量放入中国风的元素,再加入德国表现主义之类的元素,营造出20世纪二三十年代法西斯主义崛起时的感觉。

首先,我在东京开始了作业。说是这么说,不过我过去完全没学过中国音乐,因此先跑了一趟唱片行,买了二十张左右的中国音乐精选集,然后花了一整天全部听完。接着,我考虑电影里的时代与场合,选好应该使用什么乐器,然后就开始寻找东京附近的中国乐器演奏者。我一边写曲,一边录音,同时也请中国乐器的演奏者弹奏,并且录制下来。我和另外三位管弦乐编曲家整整一个星期都在反复做这些工作,而且几乎每天熬夜。

当时还没有因特网,因此我借用BBC与NHK之间的卫星联机,与伦敦的工作人员相互传送数据。卫星线路传输一首乐曲得花上一个小时左右,谈不上多好用,不过我没时间等邮件寄送,也只好将就。我请伦敦的工作人员听我传送过去的档案,然后在电话中讨论,再重新录音。通过这样的方式,我总算完成了四十四首曲子,接着就与一直帮我的上野耕路带着这些曲子飞往伦敦。

“美国已经拍不出这类电影了。”

一到达伦敦,我才发现剪接过后的电影完全不是原先的样子。如此一来,作好的曲子当然完全无法配得上。只不过半年的时间,这部电影经过贝托鲁奇导演不断的剪接,完全变了个样子。他就是这种作风的人。整部电影剪接得越来越不一样,不仅原有的画面被拿掉,顺序也有调动,真的是一团混乱。

隔天就要录音,然而配合不上的地方还是到处可见,于是当天晚上,我和上野又继续熬夜,关在酒店房间重写。酒店房间没有钢琴或任何乐器,而且当时也没有计算机,我们只好按着计算器,拼命计算得要减少几个小节和拍子,秒数才配合得上剪接后的画面,然后重新写下,忙得鸡飞狗跳。结果我们到了伦敦之后的一星期也都没合过眼,白天录音,晚上重新写曲,每天重复这样的过程。

经过东京一个星期、伦敦一个星期,总计仅仅两个星期的时间,在这种魔鬼行程下,《末代皇帝》的电影配乐总算写好,并完成录音。几乎不眠不休的工作结束后,我就因为过度劳累而住院。对我来说,这是第一次发生这样的状况,不过幸好能够完成配乐,让我有很大的成就感。

事实上,贝托鲁奇导演之后仍继续作业,整部电影又花了六个月左右的时间才完成。试映会当天,我看了完成的电影后,惊讶得差点没从椅子上摔下来。

▲饰演甘粕正彦的坂本与饰演皇后的陈冲

配好的音乐不但被拆得乱七八糟,拼到住院才写出来的四十四首曲子也有一半没被采用。我拼命研究,调查文献资料,直到确定画面与音乐的搭配关系后,倾注精力制作出来的配乐,结果三两下就被淘汰。至于其他留下的曲子,每一首出现的地方也被大幅度地调动,因为电影本身也不一样了。看了试映,我满是愤怒、失望与惊讶,甚至觉得自己的心脏会不会就此停止。

自此以后,我就很少出席试映会,因为身体真的会吃不消。然后又过了几个月,剧组和我联络,告诉我这部影片入围了奥斯卡奖。当时,我已经从紧凑的电影制作体验中抽离,回归日常工作,就仿佛“忘记”拍过这么一部片,所以觉得实在是太不可思议,不过我还是立刻动身飞往洛杉矶。得奖名单揭晓时,《末代皇帝》一片抱走了九项大奖,写下惊人的纪录。这个结果就如同一份意外的礼物。

颁奖典礼中,大牌影星云集,看到克林特・ 伊斯特伍德,还有格利高里・ 派克,我兴奋得不能自已。

克林特・ 伊斯特伍德的致辞让人印象深刻。“《末代皇帝》独得九项大奖,今年正是属于它的一年。”紧接着,他又加了一句,“美国已经拍不出这类电影了。”

“过去好莱坞拍过的这类大规模动员电影,意大利导演贝托鲁奇又为我们重现。美国已经拍不出这类电影了。”听到克林・ 伊斯特伍德的这段致辞时,我有着莫名的感动。

领奖时,我也上台稍微简单致辞。“感谢贝托鲁奇导演以及这部影片的全体工作人员。”我大概是说了这类简单的谢词。不过事出突然,我的脑袋一片空白,所以用的是很蹩脚的英文:“I wanna thank...(我想感谢……)”

一说出口的瞬间,我心想这下糗大了。不过换个角度想,我就是一个外国人,成长过程也没出席过这么盛大的场合,出糗也是无可奈何。不过对我自己来说,这将会是我一生的小污点吧。

能够与贝托鲁奇导演共事是相当幸运的经验,而我更是有幸能够经验三次。随着合作次数增加,我们聊得更为深入契合。不仅沟通越来越顺畅,也能够更了解彼此的想法。如此一来,创作出的作品也变得更好。由于曾经与意大利国宝级导演贝托鲁奇一同工作,因此意大利人都对我极为热情。无论是多么偏远的小乡镇,当地居民都会很慎重地接待我。

我有时会开玩笑地说:“意大利的人又好,食物和红酒又可口,以后要办巡回演出的话,就都来意大利好了。”意大利的小乡镇也有很棒的会场,而且每个人都会专注地聆听演奏。就算我弹的是实验味道极浓的音乐,而不是贝托鲁奇电影里的曲子,当地居民仍是愿意用心感受其中的热情。我想这种素养大概就是罗马帝国的文化遗产吧。

选自《音乐即自由》,楚尘文化出品

日本著名音乐大师坂本龙一唯一口述自传

《音乐即自由》

[日]坂本龙一 著 何启宏 译

2017年4月

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528