上周末,76岁的指挥家陈燮阳,又匆匆登上飞往北京的航班,参加7月11日召开的《信念永恒——庆祝中国共产党成立95周年音乐会》座谈会。行前,他发来一条微信,是中国交响乐团团长关峡的一段话:“是您崇高的艺德、精湛的指挥技艺让观众激动! 使得音乐会圆满成功,展示了乐团的最佳水平,我代表乐团全体人员感谢您!”

难怪,指挥大师六月盛夏里“玩失踪”。一个月内,他完成了一台国家重大演出的集中排演任务。这场演出不比寻常。逾500人的乐团、合唱团、歌唱家及各类演员组成的超级演出阵容,在指挥棒下焊成一个歌唱的巨人,发出最美妙复杂的声响:一挥手,让喧闹的弦乐降至喃喃低语,再一挥手,让铜管迸出胜利的号角……这需要指挥具有绝对的权威性、掌控力和驾驭乐团能力。

陈燮阳有太多这样的经历。中央团拜会音乐会、中俄元首会议、国庆65周年音乐会等等,每一次都出色完成并留下绝好的口碑。正因为如此,几乎中国所有重大的音乐工程、国家重大节庆演出等,都留有指挥大师独一无二的“地中海标记”……

按说,七十有六,该颐养天年了。可陈燮阳的艺术生命力极其旺盛。在2009年卸任上交音乐总监后,艺术生命历久弥新,如同那些“满天飞”的指挥家一样,继续书写着乐坛的“不老传奇”。精力旺盛、激情犹在,音乐使他的年龄常常给人以错觉。“作为一个指挥,我为之付出了毕生精力,我要工作到我指挥不动为止。”他说。

陈燮阳的继任者、上海交响乐团现任音乐总监余隆意味深长地说:“五十年,是非常难忘的历程,我算了一下,陈先生开始指挥的时候我才一岁。很难想象是什么样的力量让他保持五十年对音乐的热爱与追求。他是中国最著名的指挥家之一,用五十年最好的时光谱写了中国交响乐的新篇章。”

深受敬重的“特邀指挥”

在当代中国指挥家中,无疑,陈燮阳属于那种代表了优雅、明媚、智慧和有着深厚音乐底蕴的人物,也是继乐坛前辈李德伦、彭修文、黄贻钧之后,最有影响力、知名度最高的贯通中西的第二代指挥家之一。

2009年,陈燮阳从上海交响乐团卸任。如同德国指挥大师库特·马舒尔告别纽约爱乐时那样黯然神伤,陈燮阳内心也充满着伤感,久久萦绕心间:“我还有许多想法没实现!真的,我很痛苦!我完全还可以好好施展一下我的作用和能力!”

伤感很快散尽。自由之身的陈燮阳,变得十分“抢手”。除长期担任中国交响乐团、中央民族乐团的特邀指挥和常任指挥之外,上海爱乐乐团、山西交响乐团、天津交响乐团等诸多南北乐团的一些重要演出,也纷纷邀请他担任特邀或客席指挥。今年年初,筹建中的苏州交响乐团,又伸出橄榄枝,聘请他担任乐团的音乐总监。

繁重的音乐会演出,及“空中飞人”般的生活,占去他一年中大部分时间。家中,总是聚少离多,少了欢乐缺了温馨。毕竟已过古稀之年,陈燮阳的太太王健英非常担心他玩命的工作节奏,多次恳求他婉拒一些演出安排,好好修身养性。可陈燮阳总以沉默应对,依然我行我素。去年夏天,陈燮阳得闲一个月,太太陪他一同去美国旅游探亲。可不到半个月,陈燮阳就“逃”了回来。

音乐让指挥大师“中毒”太深了。他深知,离开了音乐,自己就是一尊没了魂灵的驱壳。以至从事音乐半个世纪来,他初心不改,即便在音乐生态遭受重污染、音符都染上铜臭味的当下,指挥大师依然保持了那份音乐家难能可贵的品质——“纯真”。为此,他获得了中国音乐界的尊重。

关峡对这位家喻户晓的“明星指挥”很是敬重。他说:“每一位国交乐手都难忘,这些年率领他们‘进校园’最多的指挥就是陈燮阳先生,从祖国最北端的黑龙江,到南方沿海的福建,从上海、南京等繁华大都市,到西部城市西宁,再到双鸭山的东北边陲小镇,陈指总是不辞辛劳,冒着酷暑严寒,率领国交乐队,足迹踏遍东西南北中,为许多高校师生送去了优美的音乐,也收获了他们的欢迎和爱戴;每一位国交乐手都难忘,陈指不仅要为音乐会精心地安排曲目,当一些曲目没有乐谱的时候,他亲自抄谱;每一位国交乐手都难忘,2014年深秋在青海高原,他冒着冰冷的雨水,为牧区群众热情演奏,乐手们穿上了军大衣,而古稀之年的陈燮阳却坚持穿平常演出服登台。从始至终,他精神矍铄,那种洒脱、那种执着、那种激情、那种精神和情感,极大带动了全体乐队的演奏,获得高原人民最热烈的掌声。这是一种何等的精神?对国交来说,陈燮阳是我们最喜爱、最敬佩的特邀指挥,因为他的技艺、他的品格、他的精神风骨,更因为他对国交乐队艺术水平的发展和提高,起到了非常重要的促进作用。他是国交的良师益友!”

一个好指挥,指挥棒、指尖、灵魂中流淌出的是一种高压电,它击中一百多名乐手,让他们收敛个人意愿,服从于集体的努力。好指挥,能让一百来号人完美统一,将音乐符号转化成有意义的美妙声响。而对一支乐队而言,通常只要花上15分钟时间,就知道面前的指挥是优秀的或伟大的音乐家,还是一个天分不高只会说教的排练“哲学家”。

无疑,陈燮阳拥有掌控力,他威而不怒,有无比的尊严、丰富的经验、鲜明的风格和宁静的智慧。他一站上指挥台,就很少用嘴说话,而更多是用手、眼,以及身体说话,除非必要时,才用嘴说话。在演出时,他善于用音乐来带动乐队的理性与激情。

早在上世纪八九十年代,中央乐团团长李凌在多次观看陈燮阳排练后说:“中央乐团有一种习惯,外国指挥家来指挥,大家比较谨慎认真,思想比较集中,困难的乐段也肯花功夫,演出效果常常比较好。对本国的指挥情况就不同了,因而指挥要花费更多的精力。但中央乐团对陈燮阳的排练是认真的,他们觉得他有艺术,有激情,比较准确、有重点,效果容易实现和巩固,指挥与队员之间合作也比较融洽。”

自成一体的指挥风格,使陈燮阳在众多乐团得心应手。无论在上交,还是在国家交响乐团、中央民族乐团或其他地方乐团,他待人友善,有理有节,排练干净利落,从不拖泥带水,独特的音乐风格和人格魅力,使他与乐队演奏员形成默契而良好的工作关系。当演奏员们排练显得疲惫时,不经意间,他常常会发出几声幽默有趣的怪叫声,引来一阵哄堂大笑后,气氛立马得到改变。

“我要求我指挥的音乐像泉水一样流出来,而不是像做鞋底那样把线拉出来,更不是挤出来……我不太注意自己在舞台上的动作如何,动作不在手大手小,它是从自己对音乐的理解自然而然出现的,一切要在音乐之中,而不是在音乐之外。我更多的是用心来指挥。”他说。

在陈燮阳的棒下,乐手们更多是心悦诚服。

“伏尔泰发型”成乐坛特别符号

作为一代古典音乐偶像,他拥有无数忠实的乐迷。

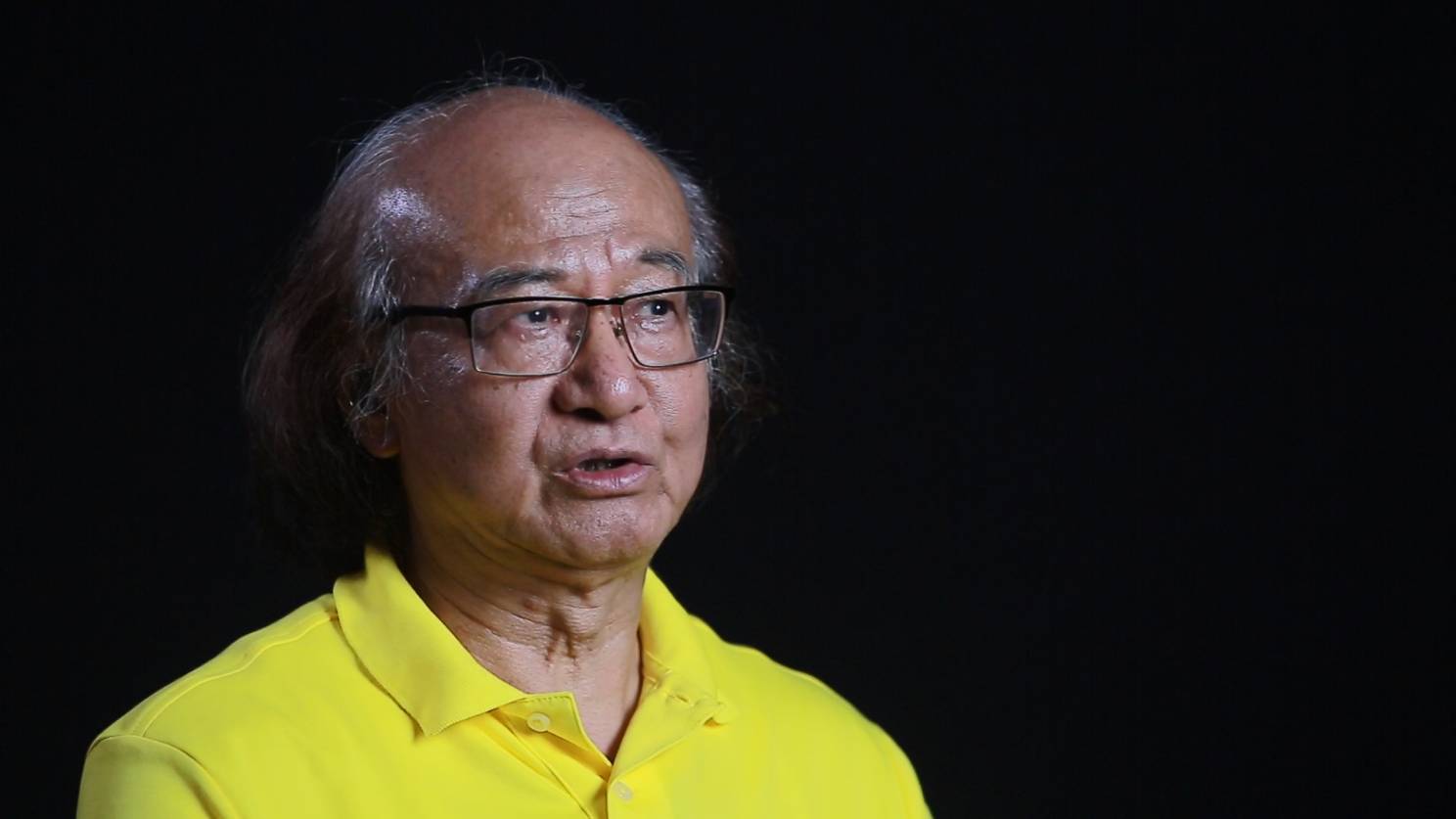

陈燮阳有过膝的长臂、修长的外形,以及充满爆发力的肢体语言。然而更吸引人眼球的是那一头独一无二“地中海”长发。这怪异“造型”,竟然成了中国乐坛的特别符号和票房号召力。这“地中海标记”,浪漫而有诗意,与法国大文豪伏尔泰相似,因而有了“伏尔泰发型”的雅号。

可在极左思潮主宰意识形态的年代,个性标记被视为“洪水猛兽”。当年,陈燮阳在大型史诗《中国革命之歌》指挥组工作时,有位领导横竖看不顺眼,认为这发型有损“革命”形象,要他立马改发型。事情传到主要领导李凌那儿,这位音乐界元老嗤之以鼻,准许他保留原型。中国乐坛于是留下一个独特的符号。这符号后来随着中国音乐,走进了维也纳、柏林、马赛……中央民族乐团团长席强目睹了一切。他说:“乐团所到之处,很多中外观众都熟悉陈燮阳的指挥风格,热爱他在舞台上优雅、浪漫而富有激情的范儿,尤其更喜爱他那个性十足的发型,陈指挥走到哪里,哪里就是一道独特的风景,很多粉丝追着他合影、签名,这对于一个指挥家来说就是莫大的荣誉和幸福。”

“鱼跃乾坤化飞龙”。陈燮阳的指挥天资和禀赋,幸运地被“伯乐”李凌和李德伦再发现。两位德高望重的音乐前辈,不仅竭力提携,还给予他更多施展才华的机会。

上世纪八十年代初,陈燮阳在乐坛名声大噪。中央乐团首任团长李凌在《人民音乐》发表长文《大潮动若寐》,盛赞一个有前途的青年指挥家。之后,李凌又写信求助邓小平,希望将陈燮阳调到中央乐团,于是,文化部派人专程到上海要人。李凌后来撰文回忆了当时这一过程:“我第二次向邓老求援是为陈燮阳的事。1987年我调回中央乐团,陪美国指挥专家吉尔伯特先生到上海。在上海芭蕾舞团,我看到年轻的指挥陈燮阳非常有才能,就建议他去留学。回到北京我通过小平同志向文化部要了一个名额,只是陈燮阳本人想到美国学习,学成后我想留他在中央乐团,但上海方面硬不放人,我就写信给邓老,后来拿着邓办的信,到上海终于把陈调到了北京……”

指挥大师李德伦也看上陈燮阳,几次亲笔写信给这位自己有意栽培的未来的接班人:“燮阳啊,你何时能来北京?你要不来,我们都老了!”言辞殷切,令人动容。

上世纪八十年代末,为与失散了几十年的父亲——文化名人陈蝶衣团聚,陈燮阳一度离开上海前往香港发展,并担任香港中乐团的首席指挥。离开内地之后的陈燮阳,心情郁郁寡欢,时任上海市委书记的朱镕基得知后,亲笔致信陈燮阳,欢迎他回来。就这样,将陈燮阳召唤了回来……

自上世纪七十年代舞剧《白毛女》、《红色娘子军》声名鹊起后,半个世纪来,陈燮阳以“乐团焊接大师”的权威,奠定乐坛的牢固地位。这位才华横溢的指挥家,带领中国的乐团,几度开创了中国交响乐史上“灿烂的篇章”。1998年、1999年连续两年,他为中央民族乐团执棒,在“金色大厅”开创了维也纳中国农历新年音乐会的模式,震动了欧洲乐坛;2004年6月,作为首支应邀到访欧洲音乐“圣坛”——柏林爱乐大厅演出的上海交响乐团,在陈燮阳执棒下,挥出了一片“中国的天空”,令柏林同行刮目相看;之后,他率领乐团,足迹遍布美国、法国、俄罗斯、日本、韩国……

而今,一个时代随风而去。但中国交响音乐史,将记载下中国交响乐事业“改革先行者”陈燮阳的斐然功绩。

在担任上海交响乐团团长、音乐总监的23年中,陈燮阳继承了上交缔造者和前辈的传统,将百年老团稳健带进了“中外名团之列”,具有了国际名团的范儿。即便上交在遭遇不平等竞争、被对手挤到悬崖边的困难时期,他也波澜不惊,一如既往地将乐团带向艺术高峰之路。原上海音协主席陆在易曾列举了陈燮阳在上交创造的“五个第一”:第一个在全国乐团建设中设立音乐总监;第一个在全国推出了乐团音乐季;第一个在全国创办了民间爱乐组织——上海交响乐爱好者协会;第一个由他提议成立了上海交响乐发展基金会;第一个指挥演出、并两次录制了《朱践耳交响曲集》和《朱践耳管弦乐曲集》、《丁善德交响作品全集》,以及《吕其明管弦乐作品集》。

其实,陈燮阳改革乐团的“第一”远不止这些。为提升上交的铜管乐声部,他开先河地引进美、俄、法等国的外籍乐手;他率先执棒肖斯塔科维奇《第十》、普罗科菲耶夫《第五》交响曲在中国的首演。这令李德伦愕然。他告诉年轻指挥:“我特别喜欢老肖 《第十》,一直想上演这部作品,想不到被你抢先了!”

作为中国最有影响力之一的指挥家,陈燮阳为中国交响乐团的职业化建设与改革,树立了标杆,影响并推进了中国交响乐事业的进程。

事业上成就斐然,艺术上,陈燮阳也非常耀眼。已故“中国交响乐之父”李德伦很欣赏陈燮阳的指挥风格,他称赞“陈燮阳是我国当代最有才华的指挥家之一”。

这得益于上世纪八十年代初,陈燮阳在美学习期间,有幸接触小泽征尔等国际大师。在美国,他大量地听名家指挥的录像和唱片,相互比较,深入揣摩。无疑,音乐视野开启了一个宇宙天窗。“我喜欢伯恩斯坦的灵气和松弛,喜欢卡拉扬的流畅和深沉,喜欢克莱伯的潇洒和敏锐,喜欢索尔蒂的热情和雄伟。”这种博采众长,最终形成了“陈燮阳风格”。在他的指挥棒下,节奏、线条、空间、视觉感严密又紧凑,音乐就活了起来。

一个表演艺术家,必须贴近观众。为此,陈燮阳很注重音乐会的曲目安排,他要求,每台音乐会曲目要像交响乐四个乐章那样“起、承、转、合”,成为有起有伏一气呵成的整体,而审美标准是“通俗、好听、大众化、上台面”。他力求与观众拉近距离,打成一片。

心里有听众,这使得陈燮阳的音乐会,深受音乐大众的欢迎。

特约撰稿 李建林 施雪钧

| 陈燮阳:指挥家没有退下来的一天 |

| 来源:新闻晨报 作者:高磊 2013年03月 |

陈燮阳

1939年出生在一个文化底蕴深厚的家庭,父亲陈蝶衣为一代词作家,母亲是个京剧爱好者。陈燮阳现为上海交响乐团名誉音乐总监、中国国家交响乐团特邀指挥。1984年出任上海交响乐团团长,1986年被任命为上海交响乐团音乐总监,成为中国文化发展史上第一位文艺院团的总监。

在陈燮阳的艺术生涯中,他拥有无数中国指挥家中的“第一”:登台维也纳金色大厅指挥中国民族音乐的第一人、身兼北京上海两大乐团音乐总监的第一人、录制贝多芬交响曲全集的第一人……更重要的是,借助电视等大众传媒的威力,他几乎是老百姓家喻户晓的“明星指挥”,尤其在基层,一些音乐会点名要他来指挥。记者问他,有没有想过何时真正“退休”?他回答得干脆:“很多指挥家都是指挥到死的,除非业务或身体原因不行。”

“地中海”式的长发,金边大眼镜,陈燮阳有着让人过目难忘的形象,往指挥台上一站,不怒自威。

记者和他聊起头发这个鲜明的个人特质,老先生一点不避讳,“20多岁的时候,我头发就逐步掉了,然后一直保持这样。”说话的时候,他坐在松软的沙发里,神奇的是,背却挺得笔笔直,73岁的身板比20多岁的年轻人更挺拔,这大概是长年接受西方音乐熏陶,在指挥台上不自觉锻炼出的“精气神”。

在陈燮阳的艺术生涯中,他拥有无数中国指挥家中的“第一”:登台维也纳金色大厅指挥中国民族音乐的第一人、身兼北京上海两大乐团音乐总监的第一人、录制贝多芬交响曲全集的第一人、录制的作品获得奥斯卡最佳电影音乐大奖的第一人、在世界三大男高音紫禁城音乐会上成为登台指挥的第一人……更重要的是,借助电视等大众传媒的威力,他几乎是老百姓家喻户晓的“明星指挥”,尤其在基层,一些音乐会点名要他来指挥。记者问他,有没有想过何时真正“退休”?他回答得干脆:“很多指挥家都是指挥到死的,除非业务或身体原因不行。”

与谈“指挥”时的掷地有声相比,采访中,提及和父亲的这段情,陈燮阳却陷入了寡言。曾创作了《凤凰于飞》、《情人的眼泪》、《南屏晚钟》、《我有一段情》、《香格里拉》等传唱了半个多世纪的词作家陈蝶衣,对儿子陈燮阳来说,融汇了太多复杂的情感:13岁,母亲刚刚去世不过一年,父亲就离开了他们姐弟俩远赴香港,并且重组了家庭,这一走30年,音讯全无,以至于很长一段时间,陈燮阳对外界以“孤儿”自称,悲恨交织,直到时间慢慢流逝,自己也成了家,才逐渐理解父亲因反抗封建包办婚姻而“出走”的心情。

《挥出一片艳阳天——速写陈燮阳》一书中,记录了父子俩久别后的第一次见面:“1982年2月,陈燮阳在结束赴美考察、指挥后回国,途经香港,终于与阔别30年的父亲相见了。在机场,陈燮阳一眼认出了80多岁的父亲,并没有想像中的奔跑拥抱,他只是快步走上前用上海话叫了一声‘爹爹’,眼泪就下来了。老先生也只是抓住他的手叫了声‘燮阳’,任泪默默流下。那一刻,冰封在心中的恨已经被血脉中同样的温度融解了。”陈燮阳承认,对父亲的感情经历了“爱和恨的大逆转”。

指挥既是事业也是乐趣

晨报星期日周刊(以下简称星期日):是不是特别忙?

陈燮阳:对,明天到深圳、广州,然后再去重庆、海口演出,特别忙。不过今年算是好的。以前最忙的时候,一天要赶一场,今年是一天隔一天。

星期日:现在一年要表演多少场?

陈燮阳:今年不是特别多,大概50、60场吧,因为今年我去了美国度假,推掉了很多演出。另外,还有很多重叠的演出,没办法分身。

星期日:陈老师和新年音乐会还是有渊源的。1998年春节,您带中央民族乐团去了西方的音乐圣殿——维也纳金色大厅,那是第一次有中国乐团在那里演出,还是第一场中国民族音乐会,非常轰动。

陈燮阳:当然!演出完,中国民族音乐在西方主流社会引起了巨大的轰动,一直到现在,这种影响还存在,因为当时通过奥地利国家电视台、欧洲卫星三台等5家电视台进行了转播,整个欧洲都知道了我们,以至于后来去法国演出时,我在街头都被认了出来。很感谢那个主办方负责人,他在德国生活,了解西方人对中国音乐的兴趣,所以组织了这场演出,而且当时他的创意也非常好,不仅带了中央民族乐团去,还专门组织了旅游团,带了中国同胞去那里听音乐,有好几百个人呢。我记得,音乐会现场,所有曲目的反应都很热烈,那天,除了座位票,还有300多张站票,观众站着在后面观赏,有欧洲人,也有中国人。

星期日:在国内指挥家里,既能指挥交响乐团,又能指挥民族乐团的,真的不多,您算一位,有什么秘诀吗?

陈燮阳:我对民乐的喜爱,是受妈妈的影响,她是京剧、昆剧都会,小时候就听她一天到晚唱京剧,给我印象很深。后来,指挥系毕业后,我去了上海芭蕾舞团,当时,团里正排演舞剧《白毛女》,“北风吹,雪花飘”的旋律就是根据河北民歌《青阳传》改编而来的,这一挥就是16年,所以,他们都知道,我熟悉民族音乐,我能把其精彩的部分抓住。我现在还是中央民族乐团的音乐总监,马上,就要和乐团一起出访美国去了。

星期日:您算是现在活跃在舞台上的常青树了。

陈燮阳:是啊,我还没有退休,一直在舞台上表演,而且走向全国各地。

星期日:有什么养生之道吗?平时做不做运动?

陈燮阳:我不运动,也没什么特别的养身之道,就是吃的比较清淡,也注意休息。我觉得这主要是靠遗传基因,我家都是很长寿的,我父亲(词作家陈蝶衣)活到99岁,他的姐妹也都在90岁以上。

星期日:70多岁还这么忙,有时候还要去国外,有时差的问题,能倒过来吗?

陈燮阳:那也没办法呀,所以,不演出的时候,我就喜欢在家里看看电视、休息休息,最舒服了。因为平时在家的机会不多,所以格外珍惜能在家里的时光。

星期日:太太劝过您不要这么忙吗?

陈燮阳:有啊,经常让我不要去外地了,但是没有办法,停不下来。这其实又是事业,也是乐趣,一直在家我也待不住啊。

星期日:考虑过什么时候退下来,和太太享受生活?

陈燮阳:一般来说,指挥家没有退下来的一天,很多指挥家都是指挥到死的,除非业务或身体原因不行。

演奏员最清楚指挥有多少本事

星期日:您最早在上音附中是学习钢琴和作曲的,怎么后来大学就转到了指挥系?

陈燮阳:对,1953年,我考上了上音附中,一开始学的是钢琴,后来也学了作曲,当时想当作曲家呀。其实,我作曲也很好,还写过《山区公路通车了》、《新运河》、《养蜂场》等曲子,被制成了唱片在全国发行。但指挥系先看中了我,后来听说,当时作曲系和指挥系都在抢我,他们开会讨论,结果指挥系赢了嘛。

星期日:指挥家中,你的性格是比较温和的,无论国内国外,一般指挥都比较以我为主、雷厉风行,你这种温和的性格对指挥来说到底是利还是弊?

陈燮阳:这要分两个方面来说。所谓温和就是对别人尊重,但是做事的时候该干嘛就干嘛。所以我在上海交响乐团的20多年中,创造了很多的第一,包括体制改革、音乐总监负责制、聘请外援、成立交响乐爱好者协会、发展交响乐事业基金会、推广中国的作曲家作品等等,这在全国乐团中都是首创的。2004年,上交125周年的时候,我带着团去了柏林爱乐音乐厅演出,外界反响特别好,就觉得这个团和西方的没什么差别,人家都会吃惊这是中国的交响乐团。我觉得对指挥来说,真正的本事,是你站在指挥台上,把乐队训练成了高水平的乐队。

星期日:挥了那么多年,有没有一场音乐会,是你现在回想起来,影响或是记忆最深刻的?

陈燮阳:太多了。真要说第一的话,应该是1979年指挥中央乐团,那是非常轰动的音乐会。当时在北京,他们的团长请了3位文化部副部长到上海来调我。那时我还年轻啊,在上芭的管弦乐团,30多岁。但是上海这边不放呀,后来他们达成协议,上海北京一半对一半。之后中央乐团争取了一个公费名额去法国学习,结果我没去,去了美国,回来后还是两边各一半。后来上海又把我要回去了,将上海交响团交给我,我就当了团长。

星期日:从内心来说,北京和上海,你个人更喜欢哪个城市的风味?

陈燮阳:当时很难讲,上海不放我去北京,所以也没有这种可能。把上海交响乐团交到我手上,从指挥芭蕾舞到交响乐,是我事业上很重要的一个转折。1984年,我接任上海交响乐团团长,1986年底又成为中国首个文艺院团的音乐总监,在当时,中国很多人对“音乐总监”一词还是比较陌生,但在西方,音乐总监负责制已经是大多数国家交响乐团长期沿用的管理体制,这是我从美国学习到的一个新东西。因为是团里第一把手,可以推行自己艺术的理念,可以做很多事情,所以,这一干就是20多年。

星期日:当时想过能做这么久吗?

陈燮阳:可以啊,因为我和大家的关系很好,也很顺利。即使是最困难的时期,我也没有受到干扰和怯场,一直把这个团打到古典音乐的中心德国柏林,打到欧洲,把它的名气打到这么响。

星期日:您现在带徒弟吗?您应该有不少经验可以传授。

陈燮阳:可惜我没时间啊。我一般也就给前来拜师的人口头上说说,因为很多要靠他们自己去领悟。我们那时候除了课堂,谁来和我们说?这个一定要向演奏员学习,他们是最清楚指挥有多少本事的,我当时就是和演奏员互相探讨学习的。

星期日:大学时代,您跟着黄晓同老师学习指挥,当时的教学方法有什么特别?

陈燮阳:早年,黄老师、李德伦与朱践耳、吴祖强、郭淑珍、曹鹏等一起留学苏联莫斯科音乐学院,所以,他基本上沿用了苏联的教学方法,教得很努力、很认真,把世界最先进的几个技术都教给了我,因为当时苏联指挥的教学是很优秀的,出了一大批指挥家。黄老师一毕业就回国在上音教书,所以实践的机会相对较少。

星期日:您指挥方面的很多东西也是靠自己慢慢悟的?

陈燮阳:是的,因为很多东西在课堂上学不到。

“拼爹?哪里可能!”

星期日:古典音乐相对小众,不过,一般老百姓对您的认知度倒是非常之高。

陈燮阳:不知道什么原因,可能我在电视里出现的频率比较高。另外我还参加国家很多重要的活动,譬如人民大会堂的国庆演出、建党演出等,再加上我的个人形象比较特别,大家容易记住。指挥家就是要靠基础和经验,两者都很重要。

星期日:的确,您的个人形象太有特点了,尤其是头发,听说年轻时候就是这样了?

陈燮阳:对,20多岁的时候就逐步掉了,然后就一直保持这样,我的轮廓比较鲜明,所以拍照也好拍。

星期日:年轻时,为头发的事苦恼过吗?尤其是谈恋爱。

陈燮阳:当然啦,那时候还没结婚谈恋爱呢,因为这个也是遗传的。不过谈恋爱倒是影响不大,因为我其他方面都比较优秀,哈哈。

星期日:您和父亲的关系,经历了一段“爱和恨的大逆转”,后期缓和后,想过帮他做一些音乐上的整理工作吗?

陈燮阳:就是在澳门、上海开了他的作品音乐会,前两天音乐频道还介绍呢,其实这是上海的文化。

星期日:当年父亲那么有名,按照现在的说法,您完全有资本“拼爹”。

陈燮阳:“拼爹”?什么意思?(记者解释,就是子女比拼父亲的实力,比如经济能力、社会地位等等)哪里可能,他没有管过我。

星期日:分别那么多年,再次见面时,父亲对您同样从事了音乐这个行业意外吗?

陈燮阳:30多年没有音讯的,谁也不知道谁啊。

(陷入沉默……)

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528