距离卡内基首演独奏音乐会过去刚好一个月了…

对于新鲜发生的事情,人的感受和观点总是掺杂了太多主观情绪,时间过去了一个月,我终于可以相对客观平静地来回忆这一起,对于我来说,30岁之前的里程碑似的事件。

窗外淅淅沥沥下着雨夹雪,如思绪一般灰蒙,我不禁恍然,卡内基音乐厅,该从哪里谈起呢。

---

对卡内基的第一印象来自小时候和父亲一起看的DVD,暖黄的灯光,华丽的内饰,意大利文艺复兴的建筑风格…… 记得当我搬来纽约读大学,第一次走进卡内基听音乐会时,我感慨:“比电视里看到的更漂亮!”

1891年卡内基音乐大厅落成,开幕音乐会由柴可夫斯基指挥纽约交响乐团在此演出。超过一个世纪,卡内基如同一个音乐商标,被世界演奏艺术家及乐迷公认是全世界最伟大的音乐厅,“如同纽约市皇冠上那颗明亮的钻石,更是所有艺术家终生追求卓越艺术价值及音乐成就的最高标杆。”

---

早在半年前,卡内基音乐厅经理告诉我,档期定于2023年1月20日,我打开日历一看,才知时逢中国时间农历兔年的大年三十。巧合?美丽的意外?也许是不可言说的奇妙!没有刻意的安排,却恰如其分的应景。

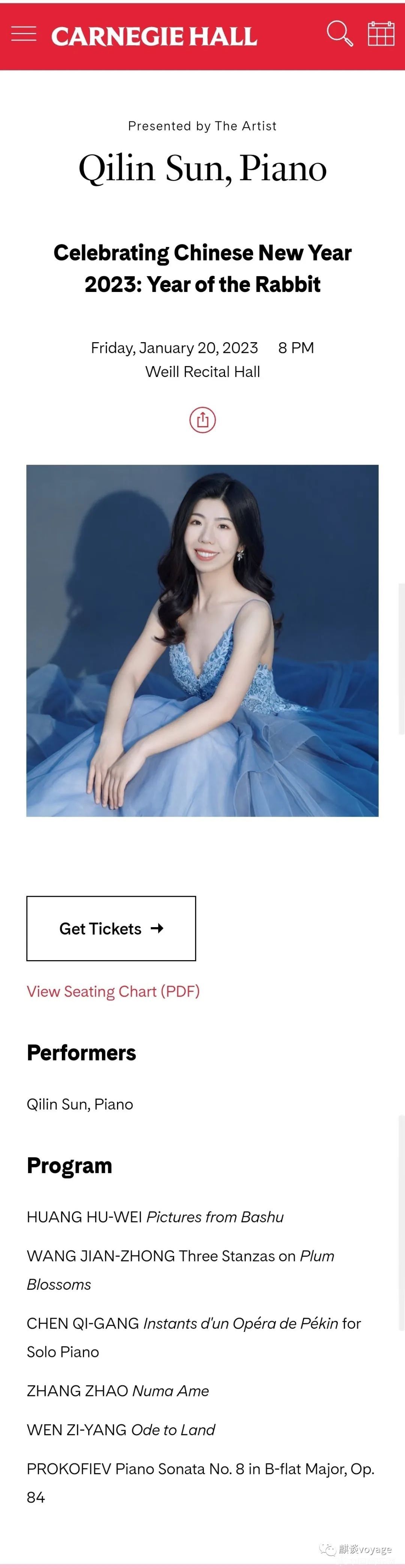

没有什么比演奏中国作品庆祝农历新年更合适的了,当卡内基收到我的节目单,随即便在他们的官网上贴出“Celebrating Chinese New Year 2023: Year of The Rabbit” (庆祝2023中国新年之:兔年)

当我在官网上看到自己的演出信息时,心跳骤然间加快,不夸张地说,彼时内心扑通扑通翻腾的声音比临上场前来得还要凶猛。

整个一月份,我每天都在倒数着日子,当个位数来临之时,内心又是一阵悸动,时刻提醒自己深呼吸,甚至阴谋论般地怀疑,也许音乐会的那一天不会真实地存在且到来呢。

抗击一切焦虑的唯一方法论就是全方位地做准备。过完元旦假期,“我能弹琴给你听吗”——几乎成了我的口头禅。我所认识的每一个还留在茱莉亚的朋友都听我弹了无数遍,我的外国朋友们说,“嘿你知道吗,这几天走哪儿我都在哼你的中国作品旋律,这玩意儿有魔力,让人无法摆脱,我现在都会弹中国作品了。”我大笑,“对了,我的目的达到了。”

茱莉亚的钢琴教授们一听到我要在卡内基弹音乐会,也都或多或少被我打扰到了极致:听我弹琴、给我指导 (专业上和心灵上的),邀请我在studio class演奏,以至于好几次都会有他们的学生问,你是大几的呢,我怎么之前没在班上见过你……

记得一月开学后的第一次studio clas,我在卡普林斯基的大课上完整地演奏了下半场的普八奏鸣曲。不知为何,每次弹琴给她听,都有一种生理上和心灵上莫名的不知所措的紧张和不安,尽管在认识她12年之后,这种忐忑不安丝毫有增不减。演奏完后,她和所有的学生们一起鼓掌,我总是第一时间望向她,仿佛她的眼神可以告诉我她最直观的感受。其它褒奖的话我不太记得了,但记得她说,“你成熟了,蜕变了,让我惊讶的是上次我听你弹同样的作品才过去两个多月。更重要的是,你准备好了,尽管享受舞台吧。” 那一晚,我像是吃了一针强心剂,睡得安稳。

---

19号周四—音乐会的前一天,一大早我来到卡内基试琴彩排,我从专门只为演奏者开放的侧门走进音乐厅,一边路过那一排一排曾经在此留下演奏足迹的音乐大家们的照片墙,一边不禁恍惚,“天呐,我在哪里,我在做什么。”

入口处接待的保安问我,你确定吗,他们说今天是一个男钢琴家呀。我一时语塞不知如何作答,他把名单拿给我看,我笑了,我说他是今晚演奏的演奏家,我是明晚,我今天是来彩排的。他口中的男钢琴家,则是那位著名的日本盲人钢琴家过井伸行——2009年克莱本国际比赛与中国钢琴家张昊辰并列第一的获得者。当我看到那份名单的时候,诚惶诚恐… 着实腿软了好一会。

试琴的时候,我直勾勾盯着那一排黑白键看了好久,用意念想象第二天晚上再次坐在键盘前的场景,我环顾四周,空荡的厅里有一种祥和的温暖,我曾作为观众在此欣赏了无数次的音乐会,当自己坐在台上,顿时惊讶,好像也没有什么太大的不一样。聆听者和演奏者,何尝不是怀揣着同一种心态——对于美好音乐的期待呢。想到这,一份释怀和平静贯穿全身。

---

演出当天一觉醒来已是接近中午,我十分开心。睡得好,总是一个极好的前兆!全身充满能量的同时,又似乎饱受倦意,这是一种神奇的生理现象。很多时候,演出当天似乎总觉得疲倦不堪,提不起劲,可越是如此,晚上的正式演奏就越是状态神勇——似乎自己的身体已经很有智慧地意识到“养精蓄锐”的重要性。就如之前所说,越是需要外放的表现能力,就越需要内收的功力。

一打开手机就收到家人和朋友们的祝福信息,包括远在中国的王老师,每回收到她的信息,总能给我力量、让我心安。下午去茱莉亚热身练琴,见到熟人,他们都祝我好运,我笑着跟他们打招呼,“台上见!”

临场前我坐在后台的化妆间里,望着镜子中的自己,百感交集。墙上挂着的是马勒的照片和当时的节目单,我体会到一种时光穿梭的奇妙。

后台工作人员是一位年迈的老太太,她缓慢又清晰的声音让人觉得安稳,她告诉我,开场前的十分钟和五分钟,会通过声控提醒我时间,也会有声控告知我去候场。正如她所说,“好了, 倒计时十分钟……倒计时五分钟…… 现在请来到舞台侧门……” 不知为何,那会儿我的反应竟然是,这个声控设计好高级!

我站在舞台侧门,另一位工作人员正在调暗灯光,他转头看向我,“你准备好了就告诉我,哦!我喜欢你的裙子!祝你好运!” 我告诉他,这是中国的旗袍。随即,他打开了舞台的大门,在一片暖黄色灯光的包围中,我走向了舞台中央。

反射的灯光使观众席一片黑暗,在掌声中只看到一排一排密集却模糊的面庞,我抬头望了望楼厢,哇这么多人……

等待音乐厅完全安静地像一颗针掉地上都能听得见的时候,我开始了当晚的演奏。随着巴蜀之画的晨歌悠扬地荡漾在金碧辉煌的音乐厅,不得不说,就连我自己,也实觉有几分动容。何曾想过,我可以把家乡的旋律带到卡内基的舞台呢…… 那一刻,来自血液里的民族自豪感油然而生。

第一首作品演奏完毕后,我站在舞台中央,简略地用英文向现场观众介绍了上半场所有的中国作品以及为何我会选择演奏中国作品。很多时候,我们对于事物的喜欢,更多是源于熟悉和了解,对不感兴趣之事也仅是因为陌生和难以接近。对于当晚很多的西方听众来说,或许那是他们人生中第一次如此集中地欣赏中国音乐,他们缺乏的是一个窗口和思路,绝不是修养和品味。

演出的过程大多是专注专注再专注,以至于如今不太能够准确回忆地起在舞台上具体的细节了,但是那一份融合的美是我永远无法忘却的:在纽约卡内基的舞台上,在这个1891年就建成的大厅里——中国钢琴作品彼时还不曾诞生,在这个完全西方审美的建筑里,在混杂着来自全世界不同种族不同身份不同背景的观众前…… 我,得以演奏代表中国文化的作品,通过音乐向世人讲述我们的故事,传播我们的声音,宣扬我们的理想,除了荣幸,还有一种时代的传奇和力量。

艺术的伟大魅力就在于,她身着慷慨包容的轻纱,总以万物细无声且滴水穿石的能量给予我们神灵般的启示。在一切世俗挑战面前,艺术从不以拙力胜人,但四两拨千斤的兼收并蓄使之成为人类思想进步的一座灯塔。

---

音乐会后,尽是喜悦!那真的是一场让我满意的现场音乐会!91岁的钢琴泰斗罗文泰尔教授和我的博士导师都纷纷来到现场,在卡内基的舞台上接受观众热情的鲜花和掌声,有一种别样的满足感。

在人头攒动的大厅,观众们等着与我交谈,在无数的听众当中,最让我印象深刻的还是华人华侨们。他们有的是一口中文也不会说但是有中国血缘的后代,有的是一直在纽约生活的第二代移民,有的是在纽约工作学习但很久没有回过家的同胞。可他们的回应都一致相同:一听到中国的旋律,就像是被电击一般,埋藏在深处的家国情怀瞬间一触即发,变得真切又浓厚。我还记得他们面庞淌下的泪水和微红的眼眶,也是在那一刻,我觉得,一切努力都值了!

纽约的冬天冷得让人直哆嗦,但那一晚回家的路上,寒风似乎都在微笑。

---

音乐会后一个星期,我收到“纽约音乐评论”的乐评,乐评家的第一段说:“好吧,它又发生了。在我为这个刊物写作将近十年的时间里,仅有第三次有钢琴家登台,仅凭她的举止和她演奏的第一个音符的方式,我就感动得流下了泪水(是好的泪水!),我知道我们在接下来的演出中会得到‘良好的指引’。”

再之后的每一天,日子照旧,清晨阳光照常透过窗户射进我的房间;我经过同样的街道,去茱莉亚练琴,去听音乐会;晚上我回家,还是惯例打开电脑回邮件,修改论文……

一切都没变,一切都按照既定的轨道规律地前进着。没有了欢乐的庆祝活动,没人再像音乐会刚结束的那几日不断提及起那晚的演奏,如果不是那放在窗前我还保留的卡内基海报,我都几乎不再时常想起这场音乐会。

记得电影《心灵奇旅》里面我很喜欢的一个场景:

——为这一天我等了一辈子,我以为会感觉有所不同。

——我听说过一条鱼的故事。它游到一条老鱼旁边说,“我要找到他们称之为海洋的东西。” 老鱼说,“海洋?可你现在就在海洋里。”年轻的鱼说,“这里吗?这是水,我想要的是海洋。”

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528