编者按:2025年是刘天华诞辰130周年。近日,“倾听百年的声音——杨雪二胡独奏音乐会暨百年胡琴书谱乐器展”在北京大学启幕。这场集演奏、展览于一体的国乐盛宴,以20余把民国老琴、百部珍贵书谱串联历史,以《良宵》《二泉映月》等经典曲目搭建跨时空对话,再现二胡百年发展轨迹。中央音乐学院教授、二胡演奏家杨雪受邀撰文,回溯活动初心与历程,分享她对当代民乐创新的实践与思考。

文 | 杨雪

艺术构想的萌芽,往往始于一场挥之不去的追问。于我而言,这追问始终萦绕:当我们奏响一首百年前的乐曲,究竟在传递什么?是作曲家凝结于谱面的音符,是演奏家倾注于心间的情愫,还是那段封存在时光里的集体记忆?带着这份叩问,“倾听百年的声音”系列活动的构想在我心中盘桓许久,且日渐清晰——我想以二胡为弦,串联起百年乐器、书谱、作品、故事与声音,让观众不只“听见”音乐,更能“看见”二胡走过的百年长路。

历史的相遇

这场跨越世纪的对话,注定与北京大学有着深刻的缘分。这里不仅有作为文化地标的百周年纪念讲堂,更曾是为二胡开启百年新纪元的先驱刘天华执教并倾注心血之地。2025年恰逢刘天华诞辰130周年,因缘际会,我得以在先生播撒火种的校园里与大家共同倾听百年声韵,其意义早已超越普通的音乐活动。

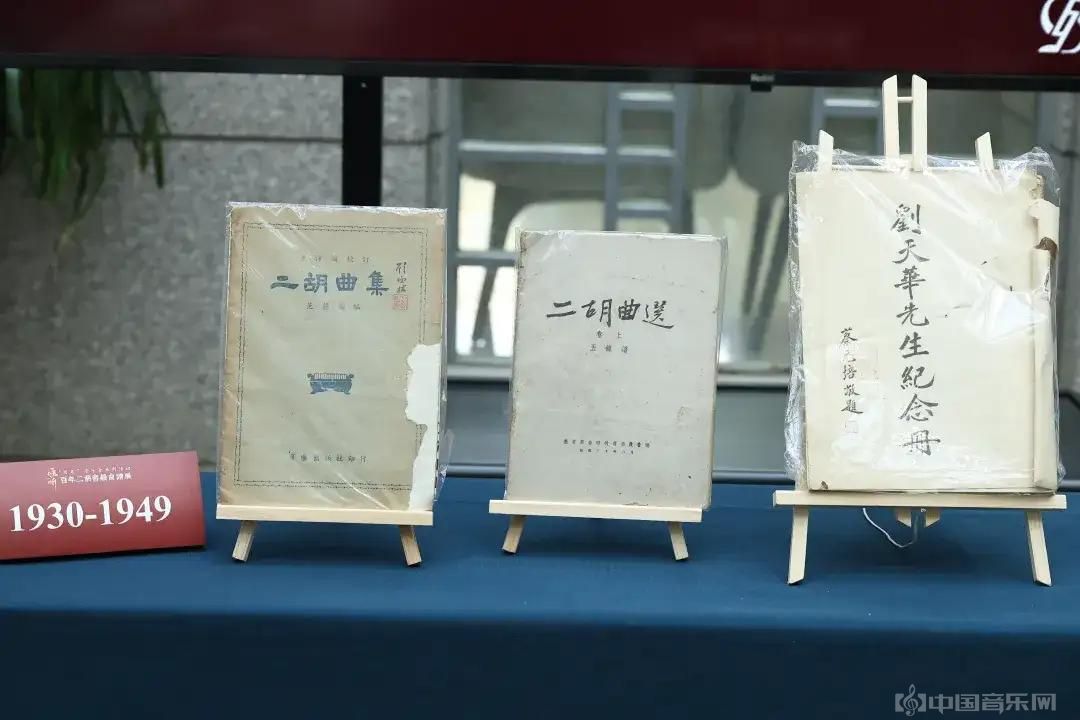

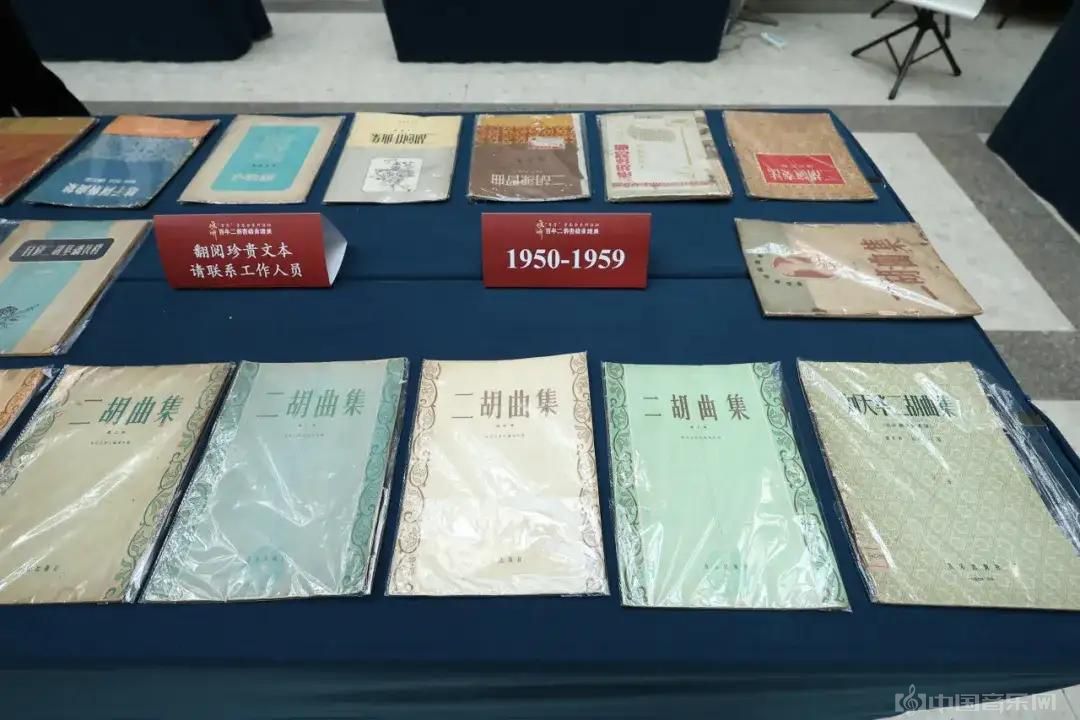

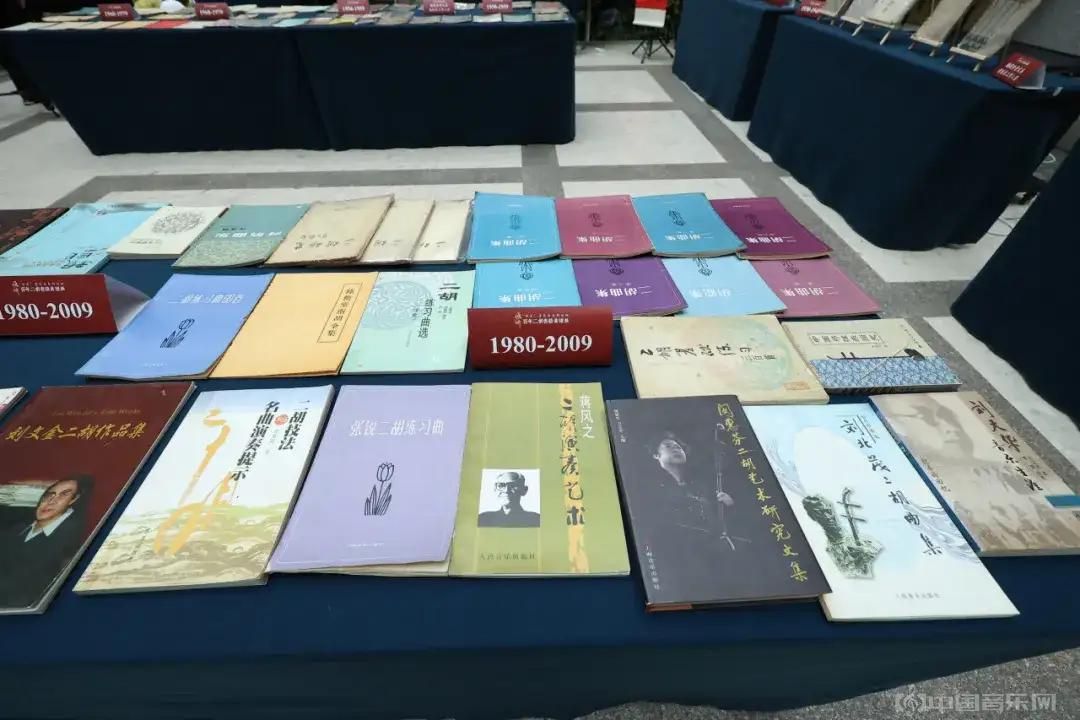

系列活动以“观谱赏琴·乐韵百年”胡琴书谱与乐器展拉开序幕。承蒙多位收藏家前辈鼎力支持,百余部横跨百年的书谱与20余把传世老琴得以在此集结。当观众轻抚那些泛着岁月黄晕的曲谱,凝视琴身上被时光摩挲出的温润包浆,再步入音乐厅聆听它们奏响的旋律,历史便不再是遥远的文字,而成为可感、可触、可共鸣的温度。

老琴的新声

音乐会开篇,我选择一把“如意首”老琴,奏响刘天华创作于1928年的《良宵》。这首描写除夕之夜的作品,通篇以舒缓慢板铺陈,却将内心喜悦融于每一个音符。当老琴沧桑的音色在空气中震颤回荡,我仿佛看见百年前的烛火在琴身流转——那是刘天华在动荡年代里,为民族音乐点亮的一丝微光。随后,我换上现代二胡,与青年演奏家邓超伦合作演绎重奏版《良宵》,让百年前的琴音与当代演绎在时空里交汇,完成一场跨越世纪的对话。

若说刘天华代表了学院派知识分子在“中西调和”探索中前行的力量,华彦钧(阿炳)便是植根民间的生命力象征。为贴近阿炳与他的时代,我选用上海国粹胡琴艺术收藏馆的“灵芝首”老琴,张上丝弦演奏《二泉映月》。舞台上,我始终被一种脆弱感包裹:老琴本就脆弱,稍一用力便可能受损;而阿炳的旋律中,更藏着太多命运的挣扎与生命的坚守。尽管这给演奏带来极大挑战,但正是这份“脆弱”让音乐有了穿透时光的力量,让我们听见一位艺术家在命运寒风中,如何用琴音焐热生命的余温。

展览中,1978年出版的《幸福的歌儿唱不完——二胡曲选》与一把“双千斤二胡”静静陈列,皆镌刻着上世纪六七十年代乐器改革的时代烙印。苏安国老师不仅研发了这款拓宽音域的乐器,更创作了山东风格的《幸福的歌儿唱不完》。音乐会中,我与扬琴演奏家翟梦飞合作,再一次奏响刻有时代印记的声音,仿佛能听见当年田间地头的欢歌。

最让我心潮澎湃的,是1933年由刘天华兄长刘半农主持、国立中央研究院历史语言研究所等8个单位捐资印刷、蔡元培亲笔题字的《刘天华先生纪念册》。翻开泛黄纸页,我仿佛清晰看见:在刘天华之前,中国民族弓弦乐虽已走过千年历程,二胡虽与之有着千丝万缕的联系,却始终只是戏曲、说唱的“伴奏者”。它像一株野草,在民间音乐的土壤里默默汲取养分,直到刘天华将二胡推上独奏舞台——这株“乐器草根”才有了长成参天大树的可能。

这些历经风霜的“物证”,恰似散落在时光里的星辰。我愿以敬畏之心将它们串联成河,让二胡的百年轨迹在观众眼前缓缓流淌:从伴奏乐器到独奏艺术,从民间小调到大雅之堂,从“草根”到“国粹”,每一步都印刻着前辈们的赤诚。

时代的足迹

若说文物是历史的静默坐标,那么坐标之间流淌的,便是用音符写就的“流动的百年史”。

音乐会从上世纪20年代的《良宵》启航,而后驶入50年代的明媚春光。社会安定的岁月里,二胡作品如雨后春笋般涌现,许多演奏家亲自执笔创作,将对故土的眷恋与时代的欢悦熔铸于旋律。王乙创作于1953年的《丰收》便是典型——曲中既有劳动人民铿锵步伐的韵律,又有江南水乡柔婉的韵味,每一个音符都带着泥土的芬芳与生活的温度。

上世纪80年代的《阿美族舞曲》为二胡注入了宝岛的海风。作曲家周成龙根据台湾阿美族民谣改编的旋律里,青年男女月下对歌的画面跃然耳畔,让这件传统乐器有了跨越海峡的共鸣。2019年我委约陈芸芸创作的《红丝绒》,则是当代女性视角的温柔注脚——旋律如丝绒般细腻,将二胡“似人声”的特质发挥到极致,印证了“好音乐无关难易,能打动人心便是真谛”。

当音乐会终章奏响王丹红的二胡协奏曲《我的祖国》,全场仿佛被一股暖流包裹。“一条大河波浪宽”的旋律响起时,我感受到了只有祖国的沃土,才能让民族音乐的根系深扎;只有时代的阳光,才能让手中的乐器绽放光彩。

精神的灯塔

贯穿这场活动的,是一座永不熄灭的精神灯塔——刘天华先生。百年前的中国风雨如晦,他却始终坚守着“中西调和”的民族音乐理想:“从东西的调和与合作之中,打出一条新路来。”今天,我们该如何向这样的先贤致敬?我想,答案不在空谈,而在践行。

先生一生博采众长,精通二胡、琵琶,亦演奏小提琴,通晓西乐理论,终其一生所求,便是“洋为中用、中西结合”的康庄大道。为此,我特意选择了塔蒂尼《魔鬼的颤音》——这部以高难度颤音技巧闻名的西方经典,由我与小提琴演奏家高参共同演绎。这绝非一场单纯的技巧展示,而是我们对先生“中西调和”理念的跨时空回应。

若说《魔鬼的颤音》是对先生思想的致敬,那么音乐会的终曲《光明行》便是对“传承”的回答。我换上青岛迷胡胡琴文化馆提供的“盘龙首”老琴,与北京大学学生艺术总团民乐团的十几位年轻学子共同奏响这首百年前的作品。当行进的节奏响起,我忽然明白:先生当年写下“光明”二字,或许早已预见——百年后的今天,会有这样一群人,接过他手中的琴弓,让这束光穿透时光,照亮更远的前方。

“倾听百年的声音”系列活动于我而言,是一次学术梳理,一场艺术呈现,更是一次精神洗礼:当我们触摸包浆的老琴,翻阅泛黄的乐谱,实则是在与百年前的前辈对话。他们留下的,不仅是乐器与作品,更是一份“为民族音乐开新路”的使命。

我坚信:这件走过千年、又在百年间绽放光彩的乐器,必将在我们手中走向更辽阔的天地。而那些回荡在时光里的百年声韵,终将成为照亮未来的星光。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528