帕沃·雅尔维在演出后谢幕

20年以后,俄罗斯今天的所作所为也许会被原谅,也许还不会,还要再等多一个10年。不管怎样,这一代年轻人基本完蛋了。

文/摄影:张璐诗

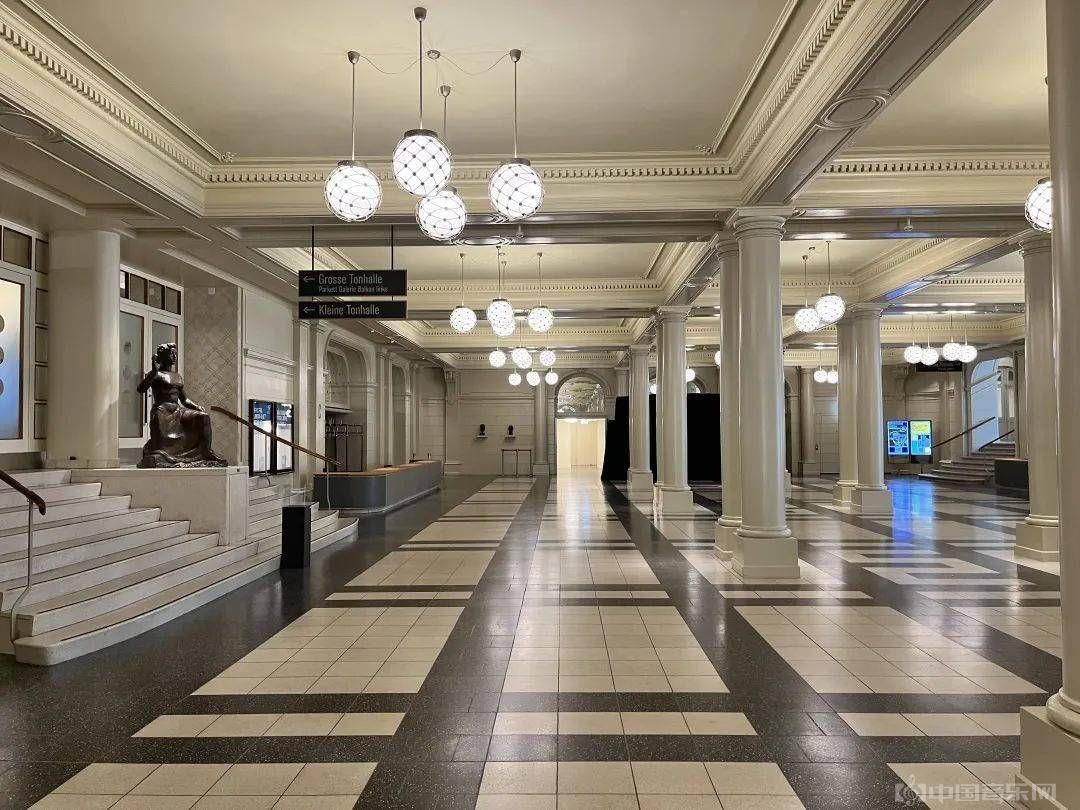

去年,苏黎世音乐厅(Tonhalle)在经过4年翻修后重新开幕。这座音乐厅在1895年落成时,德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯在此指挥了自己的作品《凯旋歌》(Triumphlied),作为剪彩礼。一个多世纪以来,音乐厅所在建筑有一部分被拆除,并扩建成为今天的苏黎世会议中心。大楼外观最初的一批装饰被去除,原本多彩的颜色也被改成中和的。不过,楼内一直以“上佳音场”著称的大音乐厅(Grosse Tonhalle)内部,至今保留着维也纳建筑师费迪南德·费尔纳(Ferdinand Fellner)和赫尔曼·赫尔默(Hermann Helmer)当年设计的奥匈帝国华丽风格。装修期间,音乐厅将旧管风琴拆下来,捐赠给了斯洛文尼亚的科佩尔大教堂,并换上了由瑞士的管风琴制造商Kuhn定制的全新管风琴。

苏黎世音乐厅天花板上的音乐“众神”

爱沙尼亚裔美国指挥家帕沃·雅尔维(Paavo Järvi)从2019年上任苏黎世音乐厅管弦乐团(Tonhalle-Orchester Zürich)音乐总监。6月17日,我到大音乐厅内观看了帕沃与乐团合作伦纳德·伯恩斯坦的《锦城春色》片段、保罗·欣德米特的《韦伯主题交响变形曲》,以及格什温的《F大调钢琴协奏曲》。原计划登台的俄裔德国钢琴家伊戈尔·列维特(Igor Levit)忽然病倒,俄裔美国钢琴家基里尔·格斯坦(Kirill Gerstein)临时顶替上阵。也许与当晚节目活泼的风格有关系,台下观众也不拘谨,鼓掌、喝彩,气氛热烈。苏黎世音乐厅咫尺之外就是苏黎世湖。散场后几步走到湖边吹风、看日落、光顾雪糕车,一边让刚才的音乐慢慢落定。也是难得的“音乐会配套”。

苏黎世湖

演出之前,我在苏黎世音乐厅内帕沃·雅尔维的办公室里约见了指挥家。在我们的谈话进行了45分钟之后,这位慢热型的对话者兴致越来越高,与最开始时的冷感与有所保留判若两人。在围绕肖斯塔科维奇的话题聊了很长时间后,出生于1962年的帕沃忽然提起自己7岁的时候见过老肖一面:“他跟我父亲是朋友,那时他来我们在帕尔努的家。大卫·奥伊斯特拉赫、罗斯特洛波维奇他们都来过。爱沙尼亚位于前苏联的最西部,在不能出国的时代,大家觉得到爱沙尼亚来就跟出国差不多了。我和父亲、肖斯塔科维奇三个人一起拍了张照片。”然后帕沃执意在手机里找了好一会儿,翻出来一张黑白照片。

今年是帕沃上任苏黎世音乐厅管弦乐团音乐总监的第三年。他说前两年因为疫情,以及由此衍生的各种不确定性,“浪费了不少时间”。

帕沃·雅尔维

专访帕沃·雅尔维

L:张璐诗

P:帕沃·雅尔维

L:疫情期间你是怎样安排时间的?

P:也许这么说不妥当,但过去两年我忽然空出了许多时间,18岁以来第一次有那么多自己的时间。以前我从没有超过一周的闲暇,没有停顿的时候。忽然也觉得有必要去思考,这样不停工作的日子,自己想要持续多久。因为当一切成为系统,人就会形成习惯。也只有像一场大瘟疫这样的灾难会迫使人停下来思考我们为什么要不停工作。当然我热爱音乐,这是我与生俱来要做的事。当然,跟很多人一样,我希望在疫情造成的崭新现实中少点工作,去做点不一样的事,重要的是多休息。可是你瞧,现在一切又开始运转了。

L:初上任时你同时还在另外另个乐团任职。对苏黎世这个乐团有什么期待?

P:很多人都知道苏黎世音乐厅管弦乐团历史上就是个著名乐团,但我认为乐团的身份还能更清晰,艺术方向也需要更清晰,并需要不断提升业务水准。另外乐团还需要多出去参加各种音乐节、定期到各大洲巡演、多录音、参加媒体活动等等。在公众眼前多出现,这对树立形象很重要。从一开始我们就制定了许多计划,可是过去两年浪费了许多时间。

我与NHK交响乐团的合约在疫情期间结束了,都没能到日本演出最后一场音乐会。在与NHK合作期间,我一直与三个乐团在各大洲巡演,那时候并不难。每个乐团需要有自己的形象和清晰的艺术方向,不来梅德意志室内爱乐乐团(Deutsche Kammerphilharmonie Bremen)比较偏向古典主义的作品,目前我们正在录制海顿的《伦敦交响曲》集。今年初苏黎世这个乐团录演过约翰·亚当斯(John Adams)的作品。

苏黎世音乐厅内

L:对于苏黎世这个乐团排演的曲目,你是怎么考虑的?

P:关于演出曲目的讨论比较有意思。一方面,一个21世纪的管弦乐团需要多样化的常演曲目库,这个乐团确实能演出来自不同历史时期、不同地理坐标、不同作曲家的作品。但另一方面,一个乐团必须有自己的特色。显然,苏黎世音乐厅管弦乐团是以演绎日耳曼风格、浪漫主义时期作品而著称的。也不光是浪漫主义,从贝多芬开始,到勃拉姆斯、舒曼、布鲁克纳、马勒。我们演了许多勃拉姆斯,目前正在排演布鲁克纳全集,将来也会演马勒全套。我自己口味很杂,我对20世纪没那么标准的曲目很感兴趣,尤其是西欧不太熟悉的北欧作品。当然那是我成长的地方。我们已经演了西贝柳斯、尼尔森、斯丹哈默,标准曲目已经有相当庞大的曲库。在苏黎世,主要精力还是集中在日耳曼浪漫主义作品上。

L:身为瑞士乐团的领导者,推广瑞士本土作曲家是否也成为了你的分内事?

P:我们一直都在搜寻生于瑞士、在瑞士居住的作曲家,但只有“瑞士”这身份并不足够,关键还是作品质量。我们有一两位,但跟法国、甚至爱沙尼亚这些以当代音乐著称的国家无法相比。这两年的驻场作曲家,我请的都是爱沙尼亚人,第一年是阿沃·帕特(Arvo Pärt),第二年是埃尔基-斯文·退尔(Erkki-Sven Tüür)。观众对于北欧作曲家挺有好奇心,大家对这些作品都表示欢迎。但因为瑞士本土的作曲家不多,观众还是比较习惯于标准曲目。

这里对于音乐会新作品的占比并没有明确的界定,但我们需要考虑挑战观众的尺度问题。做得好的话,能够引导观众,为大家打开一扇新的门;如果只做到不温不火,就比较尴尬。

苏黎世音乐厅管弦乐团的乐季手册

L:我一直希望多了解当代爱沙尼亚作曲家的作品。

P:瑞士比较少出现缺失自我身份的困境。芬兰经常后院起火,爱沙尼亚也是,通过音乐去保护自我文化身份就显得更迫切一些。

爱沙尼亚处在重要的地理位置上,从前(俄罗斯沙皇)彼得大帝将爱沙尼亚称为“欧洲的窗口”,坐拥芬兰湾,又直入波罗的海,无论军事还是贸易上都是战略要塞。因此历史上爱沙尼亚屡遭侵犯:德国占领了八百年,上世纪又短暂占领了一段时间;丹麦、瑞典侵占过;俄罗斯占领过两次。眼下的战争万一向邻国延伸,爱沙尼亚将首当其冲。唯一维护集体身份的方式就是通过音乐和艺术。

我17岁离开爱沙尼亚,苏联解体后,我们基本上又都回去了。跟我离开的时候相比,现在的爱沙尼亚完全是另一座“星球”。以前气氛很压抑,现在人们的精神面貌全变了,生活充满了盼头。后来,我在爱沙尼亚建立起了自己的音乐节(Pärnu Music Festival,帕尔努音乐节,每年7月举办)。爱沙尼亚作曲家的作品自然是音乐节的焦点,但参演艺术家来自世界各国,是个国际化的节日。我与爱沙尼亚节日管弦乐团(Estonian Festival Orchestra)刚刚出版了一张CD,里面全是爱沙尼亚作曲家的世界首演录音。

L:那么前苏联时代的音乐教育系统对你有怎样的影响?

P:我本人并没有受到直接的影响,但当整个社会处在闭关锁国的状态之时,显然会有一个文化和知识的中心,当时这个中心就在莫斯科和列宁格勒,也就是今天的圣彼得堡。最好的音乐学院、最好的教师全都在那里。从沙皇时代开始,爱沙尼亚与圣彼得堡就在音乐和文化方面有很深的联系。我父亲(尼姆·雅尔维 Neeme Järvi)就学于列宁格勒音乐学院,从这个层面上说,(我家的)音乐教育跟俄罗斯很有渊源。俄罗斯有极高的音乐教育水准,他们不光教俄罗斯音乐,也教古典主义和浪漫主义的作品,教学手法相当独特,目标是让顶尖学员出人头地。

可一旦谈到世界观,那是非常老派的。在铁幕之下,他们创立起了各种学派,有戏剧学派、木管学派、声乐学派,并不是所有学派都成功,俄罗斯在国际上最著名的是钢琴学派和小提琴学派。等到苏联倒台,门户开放之后,许多人都有了到国外学习的机会,不少在西欧受训的俄罗斯木管演奏家开始在各国冒头。声乐也一样,原来俄罗斯的声乐系学员只会唱俄罗斯作曲家写的歌剧,与世界接轨后,大家也会唱威尔第和莫扎特了。爱沙尼亚也是一样的情形。据我了解,如果要选择出国深造,大部分爱沙尼亚人会选择西方:德国、法国、奥地利、英格兰等。

L:依你看来,俄罗斯钢琴学派和小提琴学派未来会怎样?

P:铁幕时代最大的问题是人民的意志遭到禁锢,因此当国门一打开,大部分最有才华的教师都选择了离开。所以你看如今许多美国和欧洲的乐团里都有大批俄罗斯乐手。假如你去俄罗斯问问,真实的答案是水准高的教师已经没剩下几个了。如果今天你想跟优秀的俄罗斯教师学音乐,得去慕尼黑。

L:所以未来可真令人担心。

P:现在看来,俄罗斯根本没有未来。至少在接下来的20年里,俄罗斯的方方面面都会被切断,俄罗斯将等同于透明。这很令人遗憾,我热爱俄罗斯人,热爱俄罗斯音乐,也有很多俄罗斯音乐界的好朋友。最令我觉得伤心的是,现在刚好成年的一代俄罗斯青年,他们的希望和梦想,国家许给他们的承诺,已经被摧毁。他们在俄罗斯之外发展的机会为零。这是相当复杂的情形,不光是一场战争,而是整一代人的命运。20年以后,俄罗斯今天的所作所为也许会被原谅,也许还不会,还要再等多一个10年。不管怎样,这一代年轻人基本完蛋了。

座无虚席的苏黎世音乐厅

L:我昨天在琉森看了一场肖斯塔科维奇《第十交响曲》,琉森交响乐团邀请南非艺术家威廉·肯特里奇(William Kentride)合作,创作了一个视觉化的交响曲现场。

P:嗯,那是一部斯大林的交响曲。

L:是不是能算是“后斯大林”的作品呢?《肖十》是在斯大林去世后写的。

P:是“后斯大林”,但肖斯塔科维奇最有意思之处是:他归根到底是苏维埃的作曲家,他的音乐始终离不开苏维埃的生活现实。现实很阴暗,作品因此很是拷问灵魂。可以说他只写自己所了解的。

L:但当你把握肖斯塔科维奇的《第九交响曲》和《第十交响曲》时,感觉会不会很不同?(“肖九”是斯大林还在世时,肖氏受委约为二战胜利而写,但并没有按照领导人的喜好创作出类似贝多芬“欢乐颂”的恢弘赞歌,而是从小人物的视角写出了一部以玩笑做讽喻的短小作品。作品被禁,作曲家再度被批判。“肖十”则是在1953年斯大林去世后不久创作的。父亲是肖斯塔科维奇好友的德国指挥家米夏埃尔·桑德林(Michael Sanderling)认为,肖氏第一次不再需要使用暗号创作,情绪表达更接近直给。——作者按)

P:是不同,但也没有那么明显的分割线。“肖九”是一种戏仿,“肖十”则是一部悲剧式的交响曲。但他的《第八交响曲》也写得很深刻,很压抑,那时斯大林还在世。他一向都是想怎么写就怎么写;也经常使用暗号。 这就像那时候的社会现实,大家都不得不使用暗号,聪明人自然明白。通常决定什么内容可以上演、什么内容不可以接受的是一些有权力的中间人。这些人智商未必很高,但都是马屁精。那些隐藏的含义,他们一般都看不懂。从这个层面上说,《肖十》确实比之前的作品都放开了一点,演绎起来也许也更能容易一些。

可老实说,我是觉得,如果深层研究下来,他在每一部作品里都恰如其分地表达了他想要表达的,只不过表面上人们可以用不同方式去解读而已。

L:肖斯塔科维奇如你所说写的是苏维埃音乐,那么今天你在诠释他的作品时,心里想的是什么?他的作品对今天来说有什么意义?

P:今天的世界,很不幸,又在往20世纪初的方向倒退。看看各国新当选或正在任的首脑吧,一个个都是小丑。所以肖斯塔科维奇的作品跟今天当然很有联系。

我必须承认,今天每当肖斯塔科维奇的作品在西方上演,有99%的机会我都会不喜欢。原因是,大多数人,即使是努力做过功课,尝试去理解作品主题,他们也没办法真正理解。因为这些作品如此独特,只有曾在那种环境中生活,懂得那种恐惧的滋味,才有可能吃透。没有经历过的人,这些历史都只是数据。我相信过了一百年后人们回看现在的战争,大概也只是会淡淡一句“曾经发生过这样一场战争”。在演绎肖斯塔科维奇的作品时,每一个音符中我都感受得到这种“精神恐怖”。而我甚至还没经历过最糟糕的时代,那时我还小。可这就像是“基因记忆”似的:每一个爱沙尼亚的家里,都有一位死在西伯利亚的亲人。

L:自从俄乌开战以来,欧洲多国的乐团和剧场都有禁演俄罗斯作品的举措,惟独肖斯塔科维奇的作品如期上演。

P:杯葛作曲家本身是彻底白痴的行为。这样做,一来对改变现实并没有丝毫影响力,二来这是从根本上走偏了。但是话说回来,我想补充说的是:假设你在前线上,时刻直面对抗的场面,那样的时刻肯定不是讲文化外交的时候,也不是理解人性、理解“不是每个德国人都是纳粹”的时候。那种有人拿枪对着你的时刻,只有黑白分明,边界非常清晰。

有一些国家与战争的距离很近,比如爱沙尼亚。当前爱沙尼亚拒绝向俄罗斯公民(包括艺术家)发放签证。我如今作为一个西方人,尽管觉得这样的做法稍有不妥,但也同样能够理解:他们做出这种决定,是基于一种临危的心理状态,毕竟战争还在进行中。可是从长远来看,这不能成为我们对待艺术家的方式。因为这毫无意义。假如我们当真进入了这样的思维,那么我们再也不会演出任何德国作曲家的作品。我们禁希特勒,但不会去禁贝多芬。

撰文/摄影

张璐诗

在国内外从事古典音乐专业报道与评论10多年,现居伦敦,视野遍及全球。

这里是张璐诗在橄榄古典音乐的专栏,在这里,你们可以通过她敏锐而广阔的视角第一时间洞悉国际乐坛最新动向,发现前沿音乐创意。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528